Die Serie extrem zweigeteilter Monate reisst nicht ab: Die erste Hälfte war geprägt von sehr milden Südwest- und Westlagen mit erneuten Rekorden an Neujahr (höchste je gemessene Januar-Temperatur an vielen Stationen), die zweite Hälfte von Grosswettertypen Nordwest bis Nordost. Und wieder hat die kältere zweite Hälfte des Monats nicht ausgereicht, um die viel zu warme erste Hälfte auszugleichen: Der Januar 2023 landet in den Tieflagen meistenorts in den Top 10 der wärmsten seit Messbeginn. Trotzdem kann sich glücklich schätzen, wer mehr als die Hälfte des üblichen Sonnenscheins – im Januar ohnehin kümmerlich – ergattern konnte. Weiter nennenswert ist die Schneearmut in den Nordalpen, und dass die Mitteltemperatur oberhalb von rund 1500 m unter der Klimanorm 1991-2020 zu liegen kam. Insgesamt also ein sehr komplexes Bild.

Ob in der milden oder kalten Phase: Grau war es in diesem Monat fast immer (Blick von Osten auf Bern, 22.01.2023)

Die fotometeo.ch/orniwetter.info-Langfristprognose für den Januar, erstellt am 31. Dezember, lautete wie folgt:

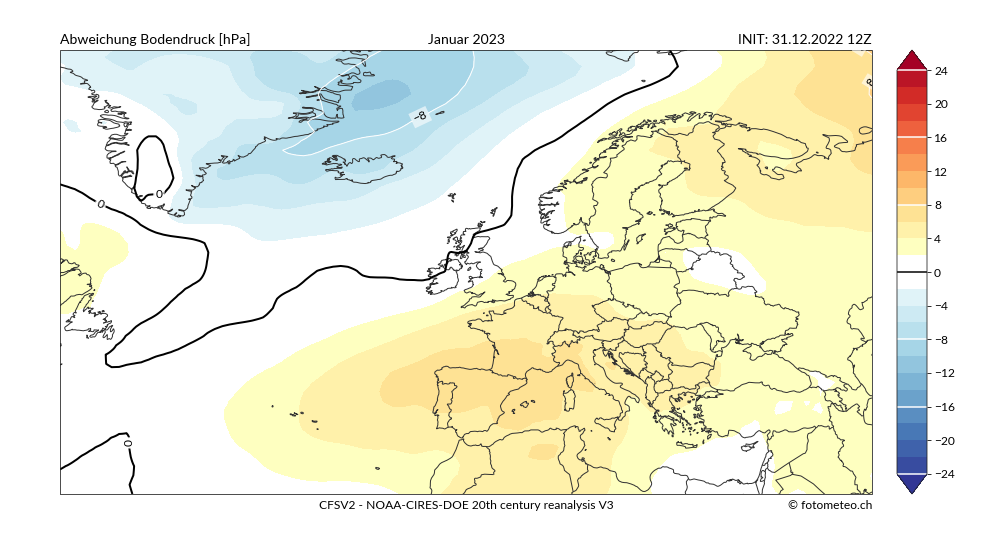

Der ausgewählte Modelllauf ist eine Minderheitenlösung. Er zeigt eine ausgeprägte Tiefdruckanomalie über dem gesamten Nordatlantik mit Kern zwischen Island und Ostgrönland. Dem gegenüber steht eine gemässigte Hochdruckanomalie, welche quasi den gesamten Kontinent umfasst und in zwei Kerne über Südwest- und Nordosteuropa gesplittet ist. Die dominanten Grosswettertypen sind somit West bis Südwest, wobei sich zwischendurch auch mal ein Hoch Mitteleuropa reinmogeln kann. Kurze Rückseiten sind zu erwarten, ob diese allerdings lange genug andauern, um als Nordwestlage oder gar Trog/Tief Mitteleuropa klassifiziert zu werden, ist fraglich.

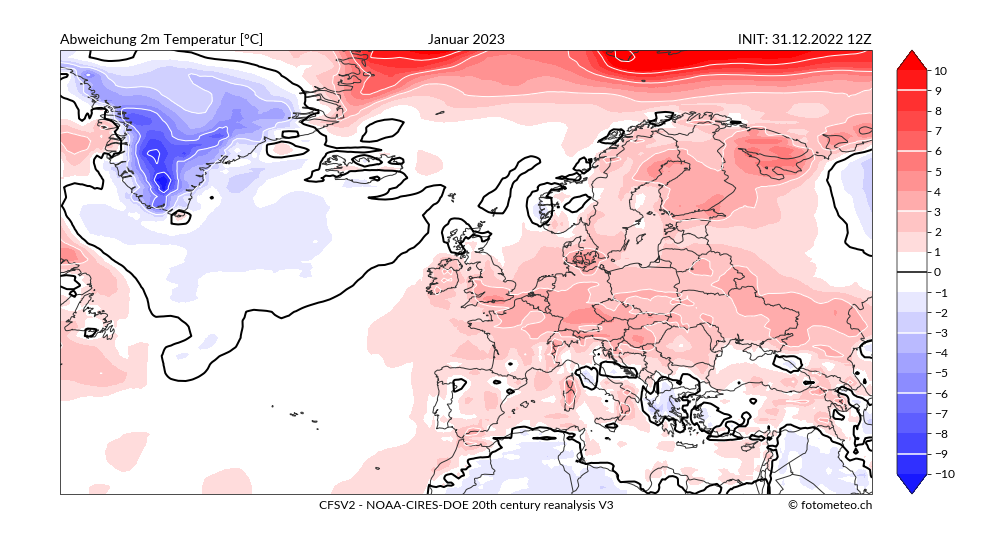

Wie bei überwiegend atlantischem Einfluss nicht anders zu erwarten, wird für fast ganz Europa ein markanter Wärmeüberschuss im Monatsmittel gerechnet: Etwa +3 Grad für weite Teile Mitteleuropas sind wahrscheinlich. Ein paar kühle Flecken weist nur der Mittelmeerraum auf, etwas grösser ist die negative Anomalie auf dem Atlantik und an den angrenzenden Küsten Nordwesteuropas.

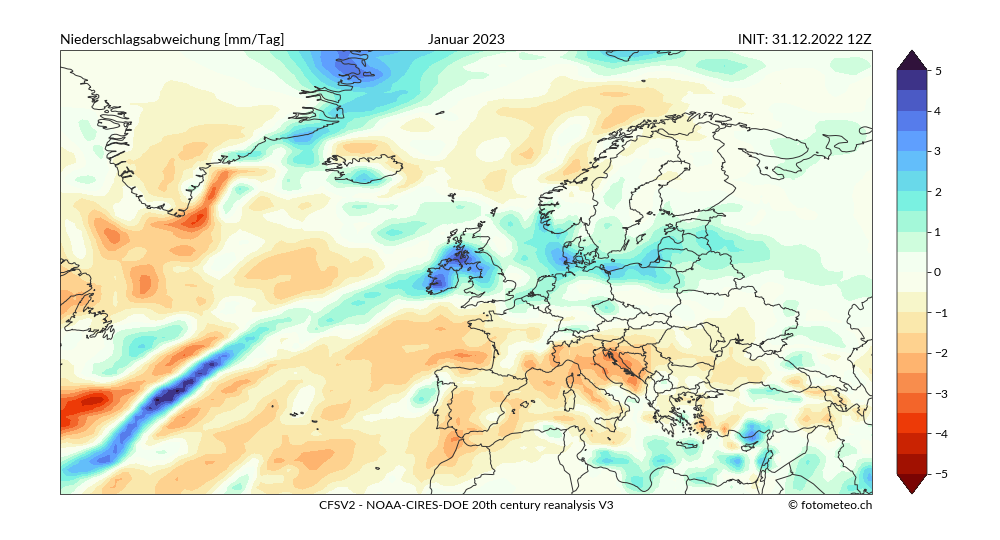

West- bis Südwestlagen sorgen für einen überdurchschnittlich nassen Streifen von den Britischen Inseln bis zum Baltikum. Mitteleuropa dürfte bei ein paar regionalen Abweichungen durchschnittlich bewässert werden. Die Alpen bilden eine scharfe Wetterscheide, südlich und östlich davon fällt nur wenig Niederschlag.

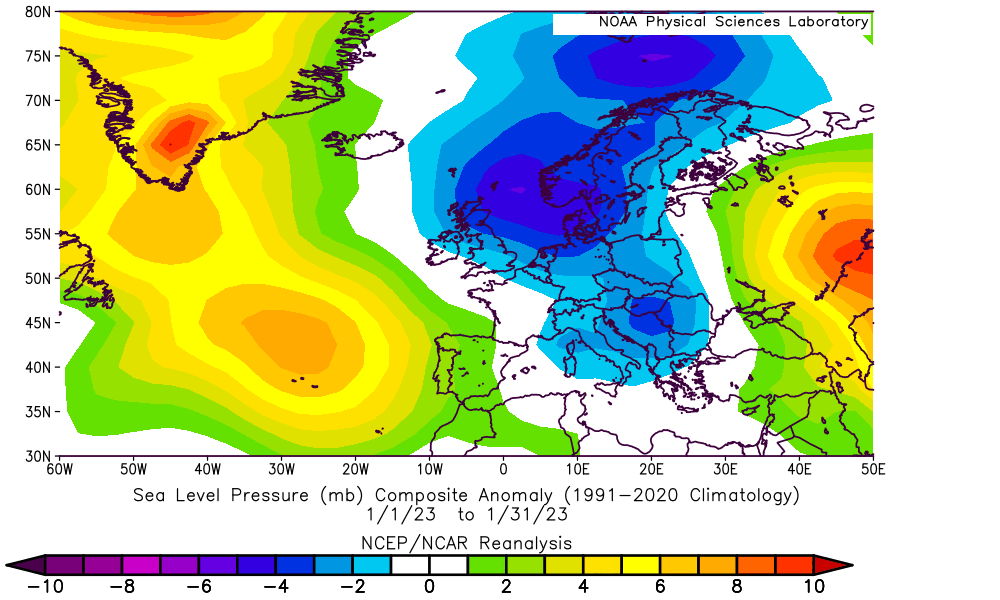

Vergleich der Prognose (oben) mit der Analyse (unten) der Abweichungen des Bodendrucks gegenüber dem langjährigen Mittel:

Abgesehen vom weiter südlich ausgreifenden Tiefdruck hätte die Prognose für die ersten 16 Tage des Monats gepasst: Südwest- und Westlagen – in den ersten sieben Tagen noch antizyklonal – waren die einzigen Grosswettertypen in der ersten Monatshälfte. Was danach geschah, war nicht vorgesehen: Die Zirkulation wurde für den Rest des Monats mehrheitlich meridional, die Hochdruckbrücke zwischen Azoren und Russland wurde durchbrochen. Obige Karte ist somit von der zweiten Hälfte geprägt, die durch extrem starke Druckgebiete dominiert wurde. Auffällig ist die dabei die durch ein Vb-Tief entstandene Tiefdruckanomalie von Italien bis Ungarn, die in dieser Region für ausserordentliche Niederschlagsmengen verantwortlich war.

Die Abweichung der Monatsmitteltemperatur 2 Meter über Boden zur Klimanormperiode 1991-2020 (oben Prognose, unten Analyse):

Die zweite Monatshälfte hat die Bilanz ordentlich durcheinandergeschüttelt – zum Glück muss man sagen, denn sonst wäre die präsentierte Minderheitenlösung, welche die wärmste in der Auswahl war, noch deutlich zu kühl ausgefallen. Insofern also ein Totalversagen des Modells, das mehrheitlich einen kalten Januar in fast ganz Europa herbeirechnen wollte – zum Glück ist nebst viel Künstlicher Intelligenz noch ein kleiner Rest menschlicher übriggeblieben 😉 In Osteuropa wurde die Skala trotzdem gesprengt. Wer es detaillierter wissen möchte, findet die entsprechende Grafik mit über 8 Grad Abweichung (!) hier, man beachte aber die Referenzperiode 1981-2010, die ungefähr ein Grad unter jener von 1991-2020 liegt.

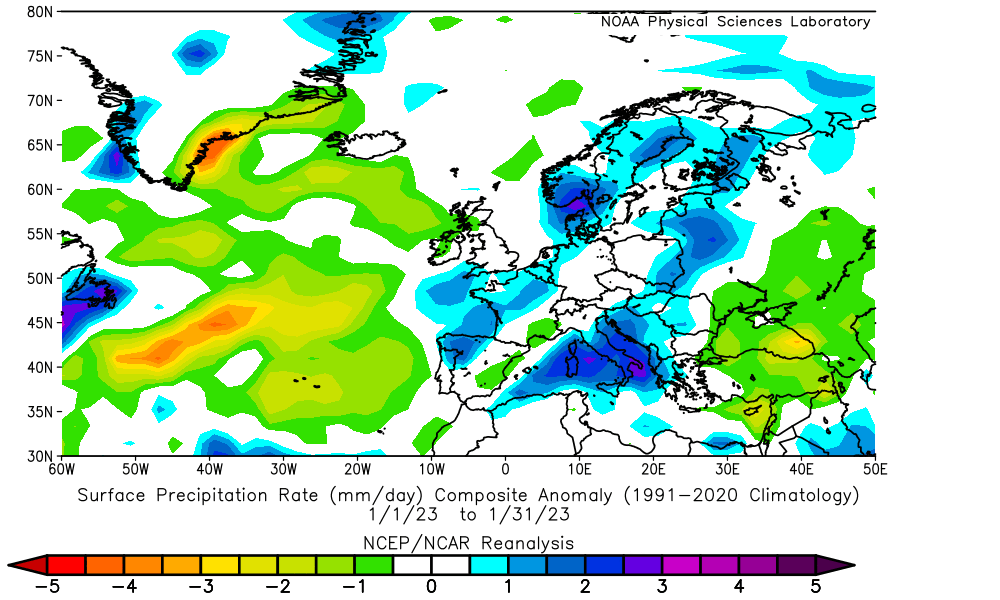

Abweichung des Monatsniederschlags gegenüber der Klimanorm 1991-2020 (oben Prognose, unten Analyse):

Eine verhaute Druckprognose muss nicht zwingend zu einer falschen Temperaturprognose führen, wie wir oben sehen können – beim Niederschlag funktioniert dieser Trick aber logischerweise nicht. Die in der zweiten Monatshälfte unerwartete Atlantikblockade und das bereits erwähnte Vb-Tief haben deutliche Spuren hinterlassen, und die Wetterscheide Alpen wurde durch die Meridionalisierung ebenfalls ausgehebelt. Die interessanten regionalen Details, die uns die grobe NOAA-Analyse vorenthält, findet man wie gewohnt in den Karten der Landeswetterzentralen: Schweiz, Österreich, Deutschland.

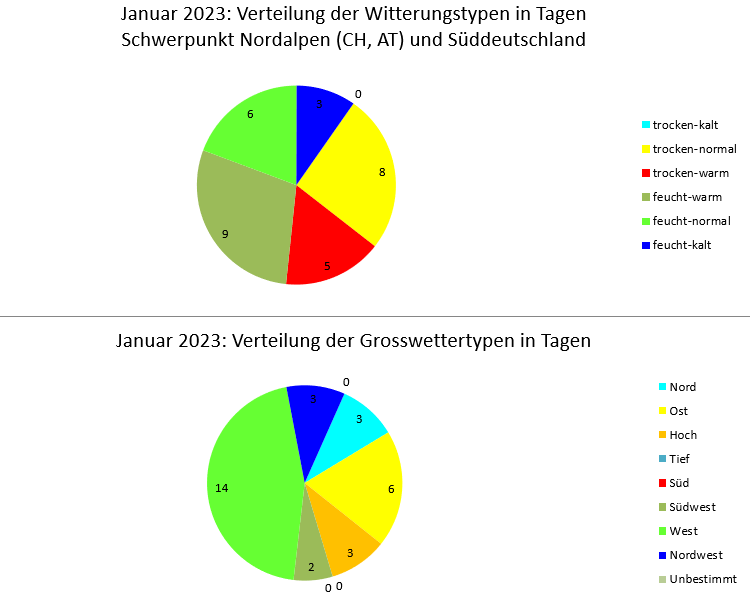

Trotz des zu trockenen Monats im Untersuchungsgebiet stehen 18 feuchte Tage zu Buche: Wenn’s meistens nur tröpfelt oder ein paar Schneekrümel fallen, kommen solche Widersprüche zustande, aber es drückt sich dann eben im Mangel der Sonnenstunden aus. Erdrückend ist wieder die Bilanz von 14 warmen zu drei kalten Tagen, aber immerhin: Wir haben in den letzten Jahren viele Wintermonate gesehen, die gar keine signifikant kalten Tage zustande brachten. Die Zweiteilung des Monats in eine zonale und überwiegend meridionale Hälfte wurde bereits angesprochen. Der GWT Ost ist durch die sehr selten gewordenen Nordostlagen repräsentiert: Diese haben – wenn man die Statistik der letzten 20 Jahre betrachtet, ihr durchschnittliches Jahressoll also bereits erreicht. Dass diese – insbesondere die antizyklonale Variante – ein Revival erleben könnten, darüber habe ich ja im Grosswetterlagen-Porträt bereits spekuliert – man darf also gespannt sein, was 2023 noch alles bereit hält.

Trotz des zu trockenen Monats im Untersuchungsgebiet stehen 18 feuchte Tage zu Buche: Wenn’s meistens nur tröpfelt oder ein paar Schneekrümel fallen, kommen solche Widersprüche zustande, aber es drückt sich dann eben im Mangel der Sonnenstunden aus. Erdrückend ist wieder die Bilanz von 14 warmen zu drei kalten Tagen, aber immerhin: Wir haben in den letzten Jahren viele Wintermonate gesehen, die gar keine signifikant kalten Tage zustande brachten. Die Zweiteilung des Monats in eine zonale und überwiegend meridionale Hälfte wurde bereits angesprochen. Der GWT Ost ist durch die sehr selten gewordenen Nordostlagen repräsentiert: Diese haben – wenn man die Statistik der letzten 20 Jahre betrachtet, ihr durchschnittliches Jahressoll also bereits erreicht. Dass diese – insbesondere die antizyklonale Variante – ein Revival erleben könnten, darüber habe ich ja im Grosswetterlagen-Porträt bereits spekuliert – man darf also gespannt sein, was 2023 noch alles bereit hält.

Die Langfristprognose für den Februar findet man auf unserer Partnerseite orniwetter.info, sie wird zu Beginn des nächsten Monats in diesem Blog verifiziert.

Diese Seite ist bewusst werbefrei gehalten, um die Unabhängigkeit des Informationsgehaltes zu gewährleisten und nicht von den Inhalten abzulenken. Der kostenlose Zugang zu Informationen ohne boulevardeske Verzerrungen beim Thema Wetter und Klima ist uns sehr wichtig. Mit einer freiwilligen Spende unterstützen Sie die Arbeit von fotometeo.ch in einem schwierigen Marktumfeld und sichern das Fortbestehen des Blogs. Vielen Dank!

Noch besser, weil für die Empfängerin spesenfrei, sind direkte Einzahlungen auf eines der angegebenen Konten unter den Kontaktdaten.

Spendenbarometer (fotometeo und orniwetter zusammen, Erklärung siehe hier):