Ein stinknormaler Dezember der Extreme – so lässt sich zusammenfassen, was sich im letzten Monat abgespielt hat. Eine Punktlandung mit einer Abweichung von gerade mal zwei Hundertstel Grad im deutschen Flächenmittel zur Klimanorm 1991-2020 weist der Gesamtmonat auf. Und verschweigt damit die Geschichte, die dahinter steckt. Nämlich, dass einerseits der Norden kalt und der Süden mild war und anderseits auch eine extreme Zweiteilung des Monats in zwei Drittel kalt und ein Drittel Supermild stattfand. Wie bereits beim vergangenen September werden in ein paar Jahren nur noch eingefleischte Wetterbeobachter sich an diesen völlig verrückten Verlauf erinnern, denn der Blick in die Statistik zeigt eben: einen stinknormalen Dezember. Wir gucken aber wie üblich genauer hin und über unsere Landesgrenzen hinaus.

Ein verschneiter Morgen, an dem nicht beim ersten Sonnenstrahl alles von den Bäumen tropft, ist inzwischen zum Jahrzehnt-Ereignis geworden (Gümligen BE, 11.12.2022)

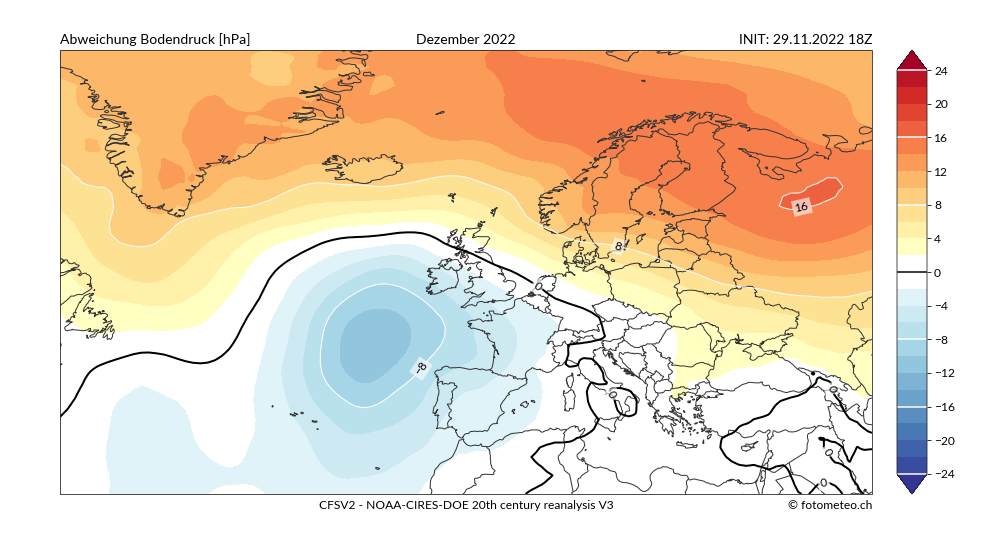

Die fotometeo.ch/orniwetter.info-Langfristprognose für den Dezember, erstellt am 30. November, lautete wie folgt:

Die Mittel- und Langfristmodelle rechnen seit etwa einer Woche oder sogar noch länger recht konstant eine völlig aus der Bahn geworfene nordhemisphärische Zirkulation. Es bestehen keine Zweifel, dass zumindest während der ersten Dezemberhälfte eine komplette Zonalwindumkehr in den unteren Luftschichten auf unserer Seite des Nordpols das Wettergeschehen bestimmen wird. Eine gewaltige Hochdruckanomalie erstreckt sich von Grönland bis nach Sibirien über ganz Nordeuropa hinweg, während sich irgendwo vor den Küsten Westeuropas eine Tiefdruckanomalie einnistet. Diese ist eine logische Folge davon, wenn mit starken Ostwinden sehr kalte Luft über Skandinavien hinweg auf den relativ warmen Atlantik geblasen wird: Die enormen Temperaturunterschiede lösen dort markante Tiefdruckbildung aus, es entsteht eine Westlage und die “Normalität” wird wieder einigermassen hergestellt. Das ist übrigens die Mechanik, die dem klassischen Weihnachtstauwetter zugrunde liegt (ob dies so genannt werden darf, wenn es zehn Tage vor oder nach Weihnachten auftritt, diese Diskussion überlassen wir Synoptiker den i-Tüpfel-Reitern unter den Statistikern). Und da liegt das Problem: Die genaue Position, Stärke und Ausdehnung dieses Tiefdrucksystems wird darüber entscheiden, wie es sich auf Mitteleuropa auswirkt, und dies wird von Lauf zu Lauf und von den verschiedenen Modellen völlig gegensätzlich gerechnet.

Mitteleuropa wird also zur “Kampfzone” hohen Luftdrucks im Norden und Osten einerseits und tiefen Luftdrucks im Westen andererseits, sowie kalten Luftmassen im Norden und warmen Luftmassen im Süden. Ich habe mich für diese Prognose für einen Modelllauf entschieden, der diese Differenzen auf engem Raum deutlich aufzeigt – was aber keineswegs bedeutet, dass es auch genau so eintrifft. Ein Zacken mehr Hochdruck im Norden schiebt Kaltluft und Trockenheit weiter nach Süden, während ein Hauch mehr Tiefdruck im Südwesten Wärme und Feuchtigkeit nach Norden transportiert. Wahrscheinlich ist, dass es mehrere Male in diesem Monat hin- und herpendelt. Wie sich dies auf den Gesamtschnitt des Monats in den verschiedenen Regionen genau auswirken wird, ist völlige Lotterie. Man kann einzig sagen, dass die Wahrscheinlichkeit für sehr kalte Phasen im nördlichen Mitteleuropa deutlich höher ist als im Süden.

Es wurde auch ein Modelllauf gewählt, der eher überdurchschnittliche Niederschläge irgendwo in Mitteleuropa zeigt – ganz einfach deshalb, weil es an einer scharfen Luftmassengrenze, wie sie zu erwarten ist, zwangsläufig zu Niederschlägen kommen muss. Es sei denn, der Hochdruck ist zu stark, auch diese Variante mit einem nahezu völlig trockenen Dezember in weiten Teilen Mitteleuropas (vor allem nach Norden hin) wird von mehreren Läufen gezeigt. Extreme Unsicherheit also auch hier, wobei überdurchschnittliche Niederschlagmengen am ehesten von Südwesteuropa bis zu den Südalpen zu erwarten sind, möglicherweise aber auch in einem relativ schmalen Streifen irgendwo quer durch Deutschland.

Vergleich der Prognose (oben) mit der Analyse (unten) der Abweichungen des Bodendrucks gegenüber dem langjährigen Mittel:

Die völlig auf den Kopf gestellte Zirkulationsform mit Hochdruck im Norden und Tiefdruck im Süden konnte gar nicht falsch berechnet werden. Insbesondere Position und Stärke der Tiefdruckanomalie wurden sehr gut getroffen. Nicht erkannt wurde in diesem Lauf, dass im Verlauf des Dezembers der Hochdruck über Skandinavien abgebaut wird und sich der Tiefdruck dorthin ausweitet, sodass sich die extremen Druckgegensätze von Anfang und Ende Monat am Schluss ausmitteln. Einmal mehr wurde vordemonstriert, dass gewisse Gesetzmässigkeiten wie eben der Ablauf, dass durch Ostlagen im Dezember zwingend die atlantische Tiefdrucktätigkeit angekurbelt wird und in ein Weihnachtstauwetter münden muss, einen sicheren Wert in der Langfristprognose darstellt – auch wenn mir gewisse “Experten”, die vielleicht etwas von Statistik verstehen, aber von Synoptik etwa so viel Ahnung haben wie ein Giftpfeilfrosch aus dem Amazonasregenwald vom Skifliegen, wiederholt “alles nur Zufall!” zurufen werden. Schuster, bleibt bei euren Leisten, kann ich da nur entgegnen…

Die Abweichung der Monatsmitteltemperatur 2 Meter über Boden zur Klimanormperiode 1991-2020 (oben Prognose, unten Analyse):

Dass die Temperaturprognose im Detail schwierig wird, wurde ausführlich begründet und hat sich auch bewahrheitet. Durch die oben erwähnte Tiefdrucktätigkeit über Skandinavien im letzten Monatsdrittel wurde die milde Atlantikluft bis weit nach Osteuropa geblasen und die Kälte nach Norden verdrängt. Gut erkennbar ist aber die prognostizierte Kampfzone Mitteleuropa mit einem relativ scharfen Süd-Nord-Gefälle. Jedenfalls hat in diesem Dezember die Klimaerhitzung eine brachiale Machtdemonatration hingelegt, indem etwa in der Nordhälfte Deutschlands eine fast dreiwöchige kalte Phase einfach mal so in zwölf Tagen ausgeglichen wurde, wie diese Grafik eindrücklich zeigt. Und diese Wärme mit Rekordwerten um den Jahreswechsel setzt sich jetzt bis weit in den Januar fort, wenn auch auf etwas gemässigterem Niveau. Wir müssen uns also wohl oder übel damit abfinden, dass die seltenen winterlichen Abschnitte durch noch viel wärmere und länger dauernde Phasen mehr als ausgeglichen werden.

Abweichung des Monatsniederschlags gegenüber der Klimanorm 1981-2010 (oben Prognose, unten Analyse):

Typisch für einen Monat mit Zonalwindumkehr in Bodennähe sind die trockenen Gebiete an den Westküsten z.B. in Norwegen, Schottland, Irland und Island. Die sonst dort üblichen Westwindniederschläge sind südlich durchgetaucht und haben einen Streifen von Portugal und südlich der Alpen hinweg nach Osteuropa bewässert, wie es die Prognose mehrheitlich ganz gut gezeigt hat. Ein zweites Niederschlagsband, verursacht durch die wieder ins Lot geratene Westwindbahn im letzten Monatsdrittel ist auf der grob aufgelösten Karte schlecht zu erkennen und führt über den Ärmelkanal nach Norddeutschland. Sichtbar wird dies mit den detaillierten Analysen der Landeswetterdienste: Schweiz, Österreich, Deutschland.

Die logische Abfolge von Ost-/Nordlage –> südliche Westlage –> West zyklonal hat dazu geführt, dass anders als weiter im Norden der Alpenraum gerade mal vier kalte Tage gesehen hat, während elf in die Kategorie “deutlich zu warm” fallen. Ein paar “normale” Tage sind auf den Umstand zurückzuführen, dass in der Höhe bereits sehr milde Luft herangeführt wurde, während es am Boden noch frostig blieb: verbreitet gefrierender Regen war die Folge, während die Alpen bis teils weit über 2000 Meter gewaschen wurden.

Die logische Abfolge von Ost-/Nordlage –> südliche Westlage –> West zyklonal hat dazu geführt, dass anders als weiter im Norden der Alpenraum gerade mal vier kalte Tage gesehen hat, während elf in die Kategorie “deutlich zu warm” fallen. Ein paar “normale” Tage sind auf den Umstand zurückzuführen, dass in der Höhe bereits sehr milde Luft herangeführt wurde, während es am Boden noch frostig blieb: verbreitet gefrierender Regen war die Folge, während die Alpen bis teils weit über 2000 Meter gewaschen wurden.

Die Langfristprognose für den Januar findet man auf unserer Partnerseite orniwetter.info, sie wird zu Beginn des nächsten Monats in diesem Blog verifiziert.

Jahresbilanz 2022

Nicht nur in der Schweiz (deutlich!) und in Deutschland (ganz knapp) war 2022 das wärmste Jahr seit Beginn der modernen Wetteraufzeichnungen, sondern auch in Gesamteuropa. Die Skala konnte nur deshalb runtergesetzt werden, weil jetzt das Mittel 1991-2020 verwendet wird statt wie letztes Jahr noch 1981-2010. Die etwas weniger tiefroten Flächen sind also nicht weniger warm geworden, im Gegenteil. Die Konzentration der Wärme auf Westeuropa ist hauptsächlich ein Produkt des sehr sonnigen und trockenen Frühlings und Sommers, als häufig Kaltluftausbrüche aus der Davisstrasse auf den Nordatlantik dort einen Trog und auf dessen Vorderseite in West- bis Mitteleuropa einen Höhenrücken förderten. Alles eine Folge der in den Jahreszeitprognosen mehrfach erläuterten Wirkungskette einer aussergewöhnlich lange dauernden La Niña-Phase. Da diese 2023 zu Ende gehen soll, werden wir wahrscheinlich im neuen Jahr ein anderes, schwieriger zu prognostizierendes Muster sehen.

Nicht nur in der Schweiz (deutlich!) und in Deutschland (ganz knapp) war 2022 das wärmste Jahr seit Beginn der modernen Wetteraufzeichnungen, sondern auch in Gesamteuropa. Die Skala konnte nur deshalb runtergesetzt werden, weil jetzt das Mittel 1991-2020 verwendet wird statt wie letztes Jahr noch 1981-2010. Die etwas weniger tiefroten Flächen sind also nicht weniger warm geworden, im Gegenteil. Die Konzentration der Wärme auf Westeuropa ist hauptsächlich ein Produkt des sehr sonnigen und trockenen Frühlings und Sommers, als häufig Kaltluftausbrüche aus der Davisstrasse auf den Nordatlantik dort einen Trog und auf dessen Vorderseite in West- bis Mitteleuropa einen Höhenrücken förderten. Alles eine Folge der in den Jahreszeitprognosen mehrfach erläuterten Wirkungskette einer aussergewöhnlich lange dauernden La Niña-Phase. Da diese 2023 zu Ende gehen soll, werden wir wahrscheinlich im neuen Jahr ein anderes, schwieriger zu prognostizierendes Muster sehen.

Die ergiebigen Herbst- und Dezemberniederschläge haben zur absurden Situation geführt, dass das Jahr insgesamt in manchen Regionen West- und Mitteleuropas noch zu nass ausfiel (allerdings nicht in der Schweiz, wie obige Karte suggeriert, sondern in einigen Teilen Deutschlands und im Norden Österreichs), nachdem zuvor fast das ganze Jahr über die extreme Trockenheit beklagt wurde. Einmal mehr zeigt sich damit die gestiegene Wahrscheinlichkeit, dass Niederschläge nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich ungünstig verteilt werden. In der Wachstumsperiode der Vegetation fehlen sie weitgehend, immerhin können die reichlichen Niederschläge im Winterhalbjahr dafür sorgen, dass Grundwasserspeicher wieder aufgefüllt werden. Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass 2022 für weite Teile Europas katastrophal war, insbesondere für Südosteuropa. Ein knapper Millimeter pro Tag Durchschnittsdefizit ergibt für das Gesamtjahr über 300 mm – in einer Region, wo die durchschnittliche Jahresmenge unter 500 mm liegt, ist das verheerend.

Die ergiebigen Herbst- und Dezemberniederschläge haben zur absurden Situation geführt, dass das Jahr insgesamt in manchen Regionen West- und Mitteleuropas noch zu nass ausfiel (allerdings nicht in der Schweiz, wie obige Karte suggeriert, sondern in einigen Teilen Deutschlands und im Norden Österreichs), nachdem zuvor fast das ganze Jahr über die extreme Trockenheit beklagt wurde. Einmal mehr zeigt sich damit die gestiegene Wahrscheinlichkeit, dass Niederschläge nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich ungünstig verteilt werden. In der Wachstumsperiode der Vegetation fehlen sie weitgehend, immerhin können die reichlichen Niederschläge im Winterhalbjahr dafür sorgen, dass Grundwasserspeicher wieder aufgefüllt werden. Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass 2022 für weite Teile Europas katastrophal war, insbesondere für Südosteuropa. Ein knapper Millimeter pro Tag Durchschnittsdefizit ergibt für das Gesamtjahr über 300 mm – in einer Region, wo die durchschnittliche Jahresmenge unter 500 mm liegt, ist das verheerend.

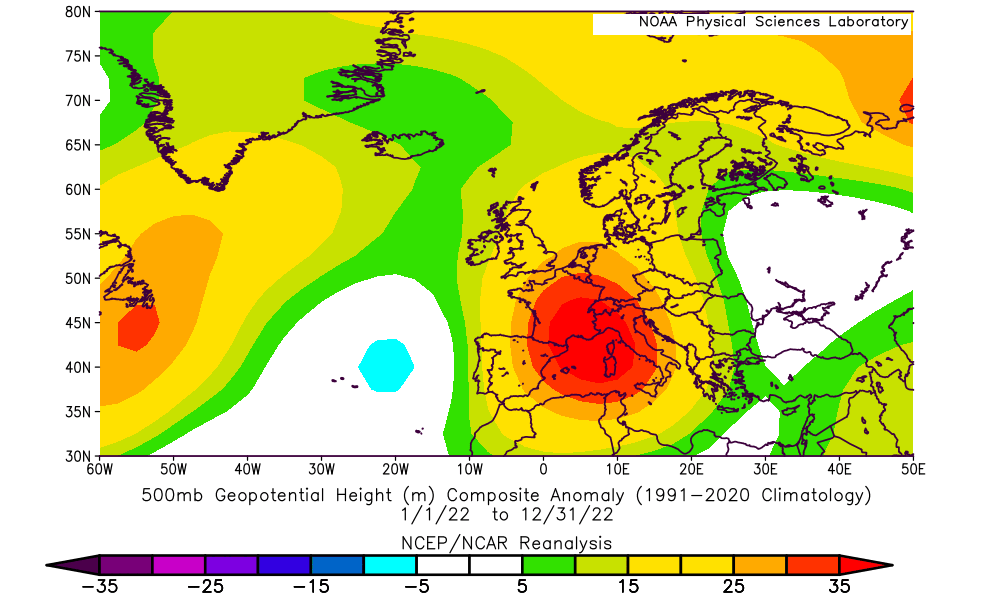

Während gerade mal 29 Tage des ganzen Jahres 2022 als kalt gelten, nehmen die signifkant warmen Tage (zum neuen Referenzmittel 1991-2020 wohlverstanden!) mehr als ein Drittel des Kuchens ein. Immerhin halten sich feuchte und trockene Tage genau die Waage, da hätte Anfang September noch kaum jemand darauf gewettet. Die totgesagte Westlage feiert mit 29 % ein fulminantes Comeback (Mittel 2001-2020: 23 %), ebenso wie die Hochdrucklagen (Norm 15.4 %), was in der Regel Hand in Hand einher geht. Etwas unterdurchschnittlich vertreten waren in diesem Jahr die Südwestlagen (Norm 10.6 %), was aber die Südlagen mehr als wettgemacht haben (Norm 10.7 %). Die Nordwestlagen waren etwas häufiger als in den letzten 20 Jahren (Norm 9.7 %), Nord- und Ostlagen etwas seltener (15.7 bzw. 12 %). Doppelt so viele Tage wie üblich konnten keiner GWL zugeordnet werden, hingegen wurde Tief Mitteleuropa in diesem Jahr geradezu marginalisiert mit einem einzigen Auftritt von drei Tagen. Zyklonale und antizyklonale Lagen waren ziemlich genau gleich häufig, wobei im Frühling und Sommer wie schon weiter oben erwähnt die hochdruckbestimmten Lagen deutlich dominierten. Das zeigt sich auch bei der Gesamtjahresabweichung des Geopotenzials:

Während gerade mal 29 Tage des ganzen Jahres 2022 als kalt gelten, nehmen die signifkant warmen Tage (zum neuen Referenzmittel 1991-2020 wohlverstanden!) mehr als ein Drittel des Kuchens ein. Immerhin halten sich feuchte und trockene Tage genau die Waage, da hätte Anfang September noch kaum jemand darauf gewettet. Die totgesagte Westlage feiert mit 29 % ein fulminantes Comeback (Mittel 2001-2020: 23 %), ebenso wie die Hochdrucklagen (Norm 15.4 %), was in der Regel Hand in Hand einher geht. Etwas unterdurchschnittlich vertreten waren in diesem Jahr die Südwestlagen (Norm 10.6 %), was aber die Südlagen mehr als wettgemacht haben (Norm 10.7 %). Die Nordwestlagen waren etwas häufiger als in den letzten 20 Jahren (Norm 9.7 %), Nord- und Ostlagen etwas seltener (15.7 bzw. 12 %). Doppelt so viele Tage wie üblich konnten keiner GWL zugeordnet werden, hingegen wurde Tief Mitteleuropa in diesem Jahr geradezu marginalisiert mit einem einzigen Auftritt von drei Tagen. Zyklonale und antizyklonale Lagen waren ziemlich genau gleich häufig, wobei im Frühling und Sommer wie schon weiter oben erwähnt die hochdruckbestimmten Lagen deutlich dominierten. Das zeigt sich auch bei der Gesamtjahresabweichung des Geopotenzials:

Hier schlägt ganz klar das Muster des Frühlings und Sommers durch, als wochen- bis sogar monatelang Hochdruck über West- und Mitteleuropa dominierte und uns die langen Trockenperioden bescherte. Diese Anomalie in der Potenzialverteilung konnten die Winter- und Herbstmonate bei weitem nicht ausgleichen, obwohl diese mehrheitlich tiefdruckbestimmt waren, insbesondere Februar, September, November und Dezember.

Hier schlägt ganz klar das Muster des Frühlings und Sommers durch, als wochen- bis sogar monatelang Hochdruck über West- und Mitteleuropa dominierte und uns die langen Trockenperioden bescherte. Diese Anomalie in der Potenzialverteilung konnten die Winter- und Herbstmonate bei weitem nicht ausgleichen, obwohl diese mehrheitlich tiefdruckbestimmt waren, insbesondere Februar, September, November und Dezember.

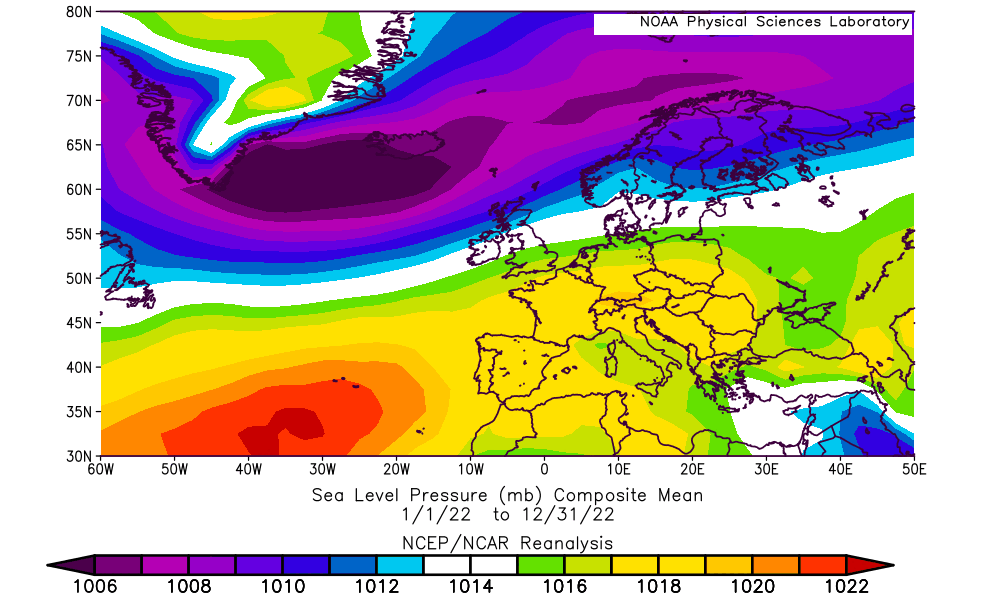

Beim übers Jahr gemittelten Bodendruck zeigt sich, dass das Zusammenspiel von Islandtief und Azorenhoch und somit das normale Westwindband der gemässigten Breiten völlig intakt war. Allerdings ist auch der ausserordentliche Azorenhochableger über dem Alpenraum und dem östlichen Mitteleuropa zu erkennen, der für die vielen Südlagen verantwortlich war. Insgesamt war die Südwestkomponente der Polarfront in diesem Jahr etwas weniger ausgeprägt als noch 2021.

Beim übers Jahr gemittelten Bodendruck zeigt sich, dass das Zusammenspiel von Islandtief und Azorenhoch und somit das normale Westwindband der gemässigten Breiten völlig intakt war. Allerdings ist auch der ausserordentliche Azorenhochableger über dem Alpenraum und dem östlichen Mitteleuropa zu erkennen, der für die vielen Südlagen verantwortlich war. Insgesamt war die Südwestkomponente der Polarfront in diesem Jahr etwas weniger ausgeprägt als noch 2021.

Diese Seite ist bewusst werbefrei gehalten, um die Unabhängigkeit des Informationsgehaltes zu gewährleisten und nicht von den Inhalten abzulenken. Der kostenlose Zugang zu Informationen ohne boulevardeske Verzerrungen beim Thema Wetter und Klima ist uns sehr wichtig. Mit einer freiwilligen Spende unterstützen Sie die Arbeit von fotometeo.ch in einem schwierigen Marktumfeld und sichern das Fortbestehen des Blogs. Vielen Dank!

Noch besser, weil für die Empfängerin spesenfrei, sind direkte Einzahlungen auf eines der angegebenen Konten unter den Kontaktdaten.

Spendenbarometer (fotometeo und orniwetter zusammen, Erklärung siehe hier):

kurt nadler am 2. Februar 2023 um 09:17 Uhr

Wiederum danke für die Aufarbeitungen, die ich nun nach vielen Monaten Absenz wieder lesen kann!

Abseits der Meteorologie fällt die politische Grenzziehung bei NOAA auf: ein großrussisches Reich inkl. “Speckgürtel”; Omen? Hoffentlich nicht.