Sie feiern gerade wieder Hochkonjunktur, die zahlreichen Winterprognosen basierend auf Wetterkerzen, Waldhonig, Katzenfelle, Mondphasen und weiss der Kuckuck noch sonst alles. Auch die Zyklen, wonach sich das Wetter alle x Jahre wiederholen soll, sind in Zeiten trumpesker Wissenschaftsfeindlichkeit wieder stark in Mode gekommen. Dann gibt es noch jene berühmten Langfristprognostiker mit zigtausenden Followern in den Sozialen Medien, die sowieso jedes Jahr einen eisigen Winter kommen sehen… Wer nach all dem lechzt, ist hier auf der falschen Seite gelandet und braucht gar nicht erst weiter zu lesen. Für die paar treuen Leserinnen und Leser, die lieber wissen als glauben möchten, nehme ich den Aufwand der nicht ganz einfachen Erklärung der Ausgangslage für den kommenden Winter aber gerne auf mich.

Ach! – waren das noch schöne Zeiten, als das arktische Meer im Herbst rasch zufror und man nur auf den Atlantik blicken musste, um zu wissen, wie der kommende Winter wird. Es gab eine ziemlich einfache Regel, die in den meisten Fällen zutraf: War die Nordatlantische Oszillation (NAO) positiv, wurde der Winter windig, mild und nass. War die NAO negativ, stand ein kalter und eher trockener Winter an. War weder das Eine noch das Andere der Fall, gab es einen abwechslungsreichen Winter, ein stetiges Auf und Ab, oft mit viel Schnee. Tempi passati. Seit die Arktis nördlich von Europa meist den ganzen Winter eisfrei bleibt, sind alte Regeln ausser Kraft gesetzt worden und wir dürfen nun Jahr für Jahr staunen, was die veränderte Ausgangslage an Überraschungen zu produzieren imstande ist.

Auch die Konsultation der Langfristmodelle hilft dabei nicht weiter, denn diese halten mit den sich rasch ändernden Konstellationen in der Nordhemisphäre nicht Schritt und eiern umher, dass einem beim Blick in die neuen Läufe alle sechs oder zwölf Stunden ganz schwindlig wird. Obige Karte ist das gemittelte Produkt der letzten 40 Läufe des amerikanischen Langfristmodells CFS und soll die mittlere Abweichung der Temperatur gegenüber dem Klimamittel in den Monaten Dezember bis Februar darstellen. Wo weniger als 30 % der Läufe auf einen gemeinsamen Nenner kommen, ist die Landfläche grau dargestellt. Ein klarer Trend in Richtung eher zu milder Winter lässt sich nur für den südlichen und östlichen Mittelmeerraum sowie für Island und Spitzbergen ausmachen. Für weite Teile Europas hingegen kommt ein Wischiwaschi-Mittel heraus, das uns auch nicht schlauer macht. Die einzig brauchbare Aussage dieses Modells, die in Zeiten des Klimawandels jedoch auch nicht weiter erstaunt: Ein deutlich zu kalter Winter ist in Europa eher unwahrscheinlich. Was kältere Phasen allerdings nicht ausschliesst, doch werden diese – wie in den letzten Jahren üblich – durch die wärmeren Phasen (über-)kompensiert. Die zugehörige Niederschlagskarte können wir uns sparen: Sie sieht noch grau-weisser aus als die Temperaturkarte, Aussagekraft gleich null. Die nicht maskierten Karten zeigen einen unsicheren Trend zu feuchtem Westeuropa (GB, FR, PT) und nassen Zonen rund um das Schwarze Meer, sowie eine trockene norwegische Küste, was auf häufige Ost- bis Südostwinde in dieser Region schliessen lässt (Föhneffekt am skandinavischen Gebirge). Immerhin dies ist – wir werden es noch sehen – ein Hinweis darauf, dass die Ausgangslage einige logische Konsequenzen nach sich zieht.

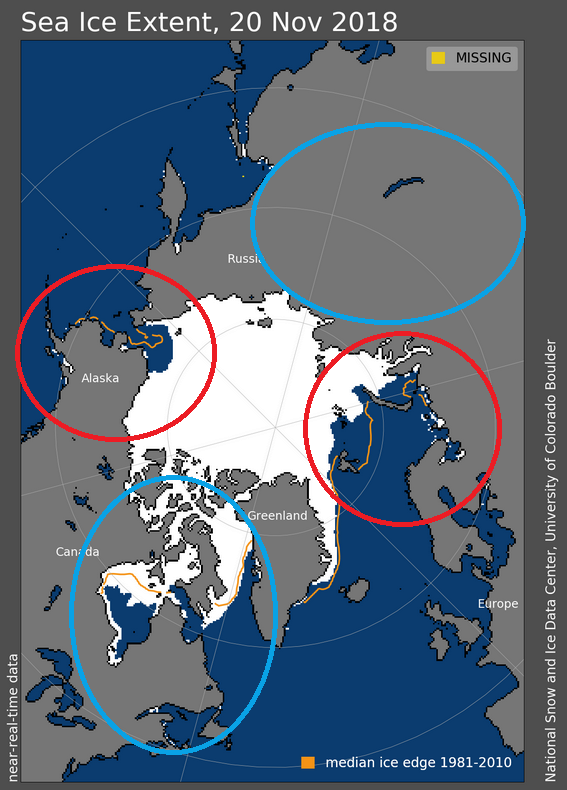

Wenden wir uns zunächst dem grössten Sorgenkind zu, der Arktis. So präsentiert sich die Lage momentan:

Weiss dargestellt ist die Fläche der aktuellen Eisbedeckung, die orange Linie zeigt das Mittel der letzten 30 Jahre. Auffällig sind die grossen eisfreien Flächen bei Spitzbergen und in der Beringsee, wohingegen die Hudson-Bay und die Davis-Strasse deutlich mehr Eis aufweisen als in den letzten Jahren. Es ist dies die logische Konsequenz eines Temperaturmusters der vergangenen Wochen, das mit roten und blauen Kreisen zusätzlich hervorgehoben wurde. Daraus lässt sich folgern: Dort, wo die Meeresströmungen nach Norden vordringen, herrscht ein markanter Wärmeüberschuss. Hingegen kühlen die Kontinente aus – ein üblicher Vorgang im Herbst – aber sie kühlen eben stärker aus als normal, was die Folge einer stark gestörten nordhemisphärischen Westwindzirkulation ist. Wir erinnern uns: Seit Februar dieses Jahres ist der Jetstream nahezu vollständig zusammengebrochen.

Weiss dargestellt ist die Fläche der aktuellen Eisbedeckung, die orange Linie zeigt das Mittel der letzten 30 Jahre. Auffällig sind die grossen eisfreien Flächen bei Spitzbergen und in der Beringsee, wohingegen die Hudson-Bay und die Davis-Strasse deutlich mehr Eis aufweisen als in den letzten Jahren. Es ist dies die logische Konsequenz eines Temperaturmusters der vergangenen Wochen, das mit roten und blauen Kreisen zusätzlich hervorgehoben wurde. Daraus lässt sich folgern: Dort, wo die Meeresströmungen nach Norden vordringen, herrscht ein markanter Wärmeüberschuss. Hingegen kühlen die Kontinente aus – ein üblicher Vorgang im Herbst – aber sie kühlen eben stärker aus als normal, was die Folge einer stark gestörten nordhemisphärischen Westwindzirkulation ist. Wir erinnern uns: Seit Februar dieses Jahres ist der Jetstream nahezu vollständig zusammengebrochen.

Nun muss man wissen, dass der Westwindgürtel von der Tiefdruckproduktion in den subpolaren Regionen rund um die Arktis lebt. Und Tiefdruckgebiete entstehen vorzugsweise dort, wo starke Temperaturgegensätze vorherrschen. Ist das Meer deutlich zu warm, wie im Norden Europas oder bei Alaska, ist die Tiefdruckproduktion dort gehemmt. Im Gegenteil: Es bilden sich in diesen Regionen oft langlebige Hochdruckgebiete, welche die Westwindzirkulation massiv stören. Bruchteile des noch existierenden Jetsstreams werden von diesen Hochdruckbollwerken ausgebremst oder zu starken Ausweichbewegungen gezwungen. Die Folgen davon konnten wir in den letzten Wochen und Monaten mitverfolgen: Permanenter Hochdruck in Nordeuropa mit teils extremer Trockenheit und Rekordtemperaturen, stetig über das Mittelmeer ausweichende Tiefdruckgebiete mit verheerenden Unwettern, Waldbrände in Kalifornien etc… Die Frage stellt sich nun: Gibt es einen baldigen Ausweg aus dieser eingefahrenen Situation? Die Hoffnung liegt einmal mehr auf dem Nordatlantik:

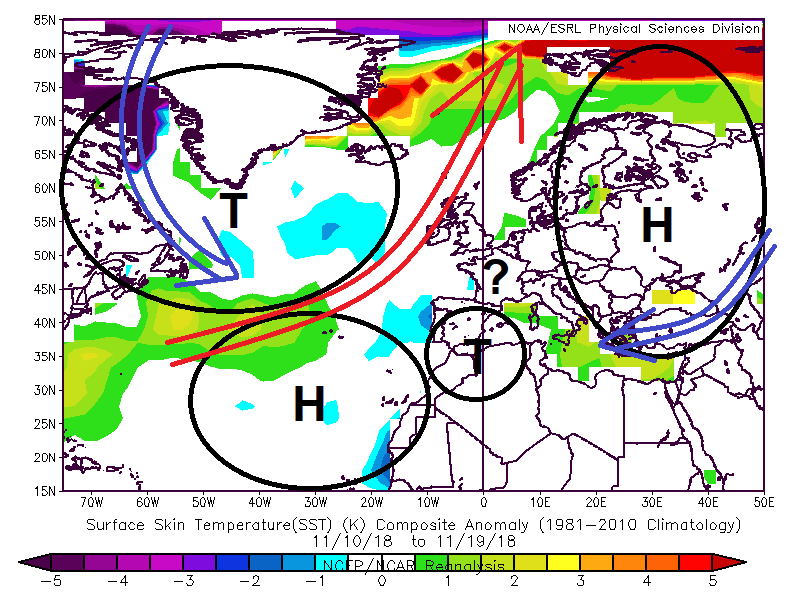

Wie wir bereits anhand der Arktis-Karte sehen konnten, herrschen derzeit stark unterkühlte Verhältnisse im Bereich östliches Nordamerika bis Grönland. Diese Situation ist nicht neu und erinnert uns an die vergangenen Winter. Ebenfalls treue Begleiter sind die Kaltwasser-Anomalie im zentralen nördlichen Atlantik und der gleich südlich anschliessende über normal warme Golfstrom. Vor der Westküste Afrikas hingegen ist eine Kaltwasserzone zu erkennen, welche durch aufsteigendes Tiefenwasser an der Küste verursacht wird – eine Folge wiederum des starken Azorenhochs, an dessen Südflanke permanent ablandige Ostwinde das warme Oberflächenwasser nach Westen drücken. Dieses Temperatur- und Druckmuster ist typisch für eine starke NAO, entsprechend bewegte sich der Index in letzter Zeit auch meist mit nur kurzen Unterbrechungen im postiven Bereich:

Quelle: NOAA

Derzeit taucht der NAO-Index aufgrund des nach Westen verschobenen Skandinavien-Hochs, doch scheint dies aufgrund der Prognosen (rote Linien) keine nachhaltige Umstellung zu sein. Vielmehr ist anhand der grossräumigen Muster davon auszugehen, dass sich die positive NAO-Phase über weite Strecken des kommenden Winters wird halten können. Ein typischer, mild-feuchter NAO+ Winter also? So einfach ist es leider nicht. Denn die oben beschriebene Anomalie der Arktis bewirkt, dass auf dem eurasischen Kontinent die Muster genau jenem einer negativen NAO-Phase entsprechen. Die Verwirrung ist komplett: Wir haben also gleichzeitig typische Muster einer positiven NAO auf dem Atlantik und einer negativen NAO auf dem Kontinent. Was nun?

Wir sollten uns auf einen stetigen Kampf der beiden Druckmuster gefasst machen, der – wie schon das letzte Halbjahr – über Westeuropa ausgetragen wird. Die starken atlantischen Tiefdruckgebiete rennen am osteuropäischen Hochdruckbollwerk an. Daraus ergeben sich folgende Möglichkeiten:

– Die atlantischen Tiefdruckgebiete bleiben vor den Westküsten Europas stehen, die Frontalzone biegt über Mitteleuropa nach Norden ab (winkelförmige Westlage)

– Die atlantischen Tiefdruckgebiete tropfen vor den Westküsten Europas nach Süden ins westliche Mittelmeer ab (Trog Westeuropa)

– Die Tiefdruckgebiete bleiben auf dem Atlantik draussen, wir befinden uns auf deren Vorderseite (Südwest- bis Südlagen)

– Das osteuropäische Hoch dehnt sich nach Westen aus und beschert Mitteleuropa trockenes und nebliges Hochdruckwetter

– Das osteuropäische Hoch verlagert seinen Schwerpunkt nach Norden bis Nordwesten (Ost- bis Nordostlage wie zuletzt mit Kaltlufteinbruch über Russland nach Mitteleuropa)

– Ein nach Nordeuropa verschobenes Hoch ermöglicht den atlantischen Tiefdruckgebieten, auf südlicher Zugbahn nach Europa vorzustossen (südliche Westlage).

Welche dieser Varianten am häufigsten auftreten wird, ist derzeit völlig offen. Wahrscheinlich werden wir im Verlauf des Winters alle diese Grosswetterlagen zu sehen bekommen – fragt sich nur: zu welchem Zeitpunkt und für wie lange? Wenig wahrscheinlich ist, dass sich das Muster rasch völlig in die verkehrte meridionale Phase umstellt, nämlich Hoch im Westen und Tief im Osten, was bei uns Nordlagen zur Folge hätte. Solche Szenarien können zwar kurzfristig auftreten, sind aber aufgrund des Wassertemperaturmusters zum Tode verurteilt. Wir haben derartige Grosswetterlagen bereits im Sommerhalbjahr gelegentlich mal gesehen, nachhaltig festsetzen konnten sie sich aber nie.

Das Fazit und die daraus folgende (vorsichtige) Winterprognose lautet somit:

Die Phase überwiegend hochdruckbestimmten Wetters in Mitteleuropa hält an. Der Atlantik nimmt zwar immer wieder Anläufe, kann sich aber auf dem Kontinent zumindest in der ersten Winterhälfte nicht nachhaltig durchsetzen. Somit bekommen die westlichen Regionen mehr Niederschlag ab als die östlichen, dort dürfte sich die Trockenheit tendenziell noch eine Weile fortsetzen. Kurze Westwindphasen mit Frontenfriedhof über Europa wechseln sich mit Hochdruckphasen und Süd- bis Ostlagen ab. Ostlagen bringen zwar gelegentlich Kälte, aber nur wenig Schnee. Die grösste offene Frage bleibt, ob sich die nordhemispärische Westwindzirkulation mit zunehmendem Arktis-Eis in der zweiten Winterhälfte normalisieren kann. Falls ja, dürfen wir ab Januar (früher war das Weihnachtstauwetter eine Bank, aber das könnte sich mit der geschilderten Ausgangssituation nach hinten verschieben) vermehrt mit Westwindwetter rechnen. Die Gefahr, dass sich das eingefahrene Muster bis auf unbestimmte Zeit hält, ist aber durchaus real.

Diese Seite ist bewusst werbefrei gehalten, um die Unabhängigkeit des Informationsgehaltes zu gewährleisten und nicht von den Inhalten abzulenken. Der kostenlose Zugang zu Informationen ohne boulevardeske Verzerrungen beim Thema Wetter und Klima ist uns sehr wichtig. Mit einer freiwilligen Spende unterstützen Sie die Arbeit von fotometeo.ch in einem schwierigen Marktumfeld und sichern das Fortbestehen des Blogs. Vielen Dank!

Falls Sie kein PayPal-Konto besitzen, können Sie direkt auf eines der angegebenen Konten unter den Kontaktdaten einzahlen.