Kürzlich ist mir ein guter Spruch untergekommen: April ist, wann er will! Wenn der März temperaturmässig sich immer häufiger dem alten Aprilmittel 1961-90 annähert, dabei heftige Bocksprünge zwischen Winter und fast frühsommerlichen Phasen hinlegt, sich Schneefälle und heftige Gewitter mit Hagel und Tornados die Klinke in die Hand geben, ja wie soll man das denn anders nennen als Aprilwetter? Dabei stimmt ein Detail nicht ganz: Verantwortlich für dieses Wetterpotpourri war in diesem Monat nicht etwa eine für April typische meridionale Zirkulation mit abwechselnd kalten Nord- oder Ostlagen (diesmal nur die ersten vier Tage) und warmen Südlagen, sondern über weite Strecken des Monats für Wintermonate typische zonale Zirkulation mit überwiegend West-, Südwest- und Nordwestlagen. Ein Phänomen, das sich immer häufiger beobachten lässt, und wie schon 2015 im heftigsten Sturm des Winterhalbjahres erst zum Ende des Märzen gipfelte.

Mehrere Sonnenstürme sorgten in diesem März für eindrückliche Polarlichter, die bei klirrender Kälte um -20 °C bestaunt werden konnten (Aufnahme vom 24.03.2023 bei Lansjärv in Nordschweden, mit freundlicher Genehmigung von Hilmar Lorenz, der für diese Polarlicht-Reise die Dienste von fotometeo Muriset in Anspruch nahm)

Die fotometeo.ch/orniwetter.info-Langfristprognose für den März, erstellt am 28. Februar, lautete wie folgt:

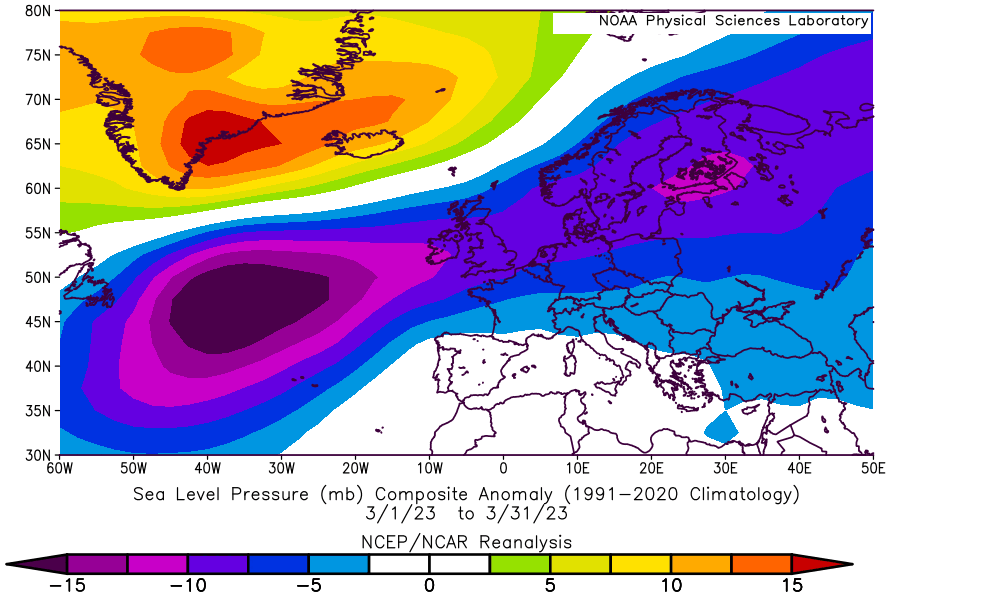

Die Hochdruckanomalie im Norden ist in allen Läufen gegeben, sie erstreckt sich in unserem Fall von Ostgrönland bis Nordwestrussland und hat nur eine mässige Ausprägung, weil sie sich im Lauf des Monats auflösen soll. Dem gegenüber steht eine Tiefdruckanomalie, welche die gesamten mittleren Breiten vom Nordatlantik bis Mittel- und Südeuropa umfasst, ebenfalls gemässigt, weil nicht für den gesamten Monat vorgesehen. Die Mittelfristmodelle zeigen derzeit den typischen Ablauf: Das aktuell blockierende Hoch zieht sich von der Nordsee allmählich in Richtung Island zurück, aus der Ost- wird eine Nordlage, was bei den aktuellen Voraussetzungen mit zu warmer Nord- und Ostsee in den Niederungen nasskalter Schmuddel bedeutet. In der Folge sind zwei Entwicklungen wahrscheinlich: Entweder Tief Mitteleuropa oder eine südliche Westlage, wenn das Islandhoch südlich umlaufen wird. Mit der Auflösung des Islandhochs kann die Frontalzone dann allmählich in ihre ursprüngliche Position zurück und die Zirkulation normalisiert sich. Da wir bis dahin allerdings in der zweiten Märzhälfte stecken und der Frühling nicht für beständige Westlagen bekannt ist, kann es recht schnell in eine erneute Blockierungslage münden. Und da stellt sich die aktuell noch nicht geklärte Frage, wo das neue Blockadehoch zu liegen kommt. Da die Langfristmodelle sowohl Lösungen zeigen, die zum Schluss einen überdurchschnittlich warmen wie auch kalten März bilanzieren, ist alles möglich: Nord-, Süd- oder Ostlagen.

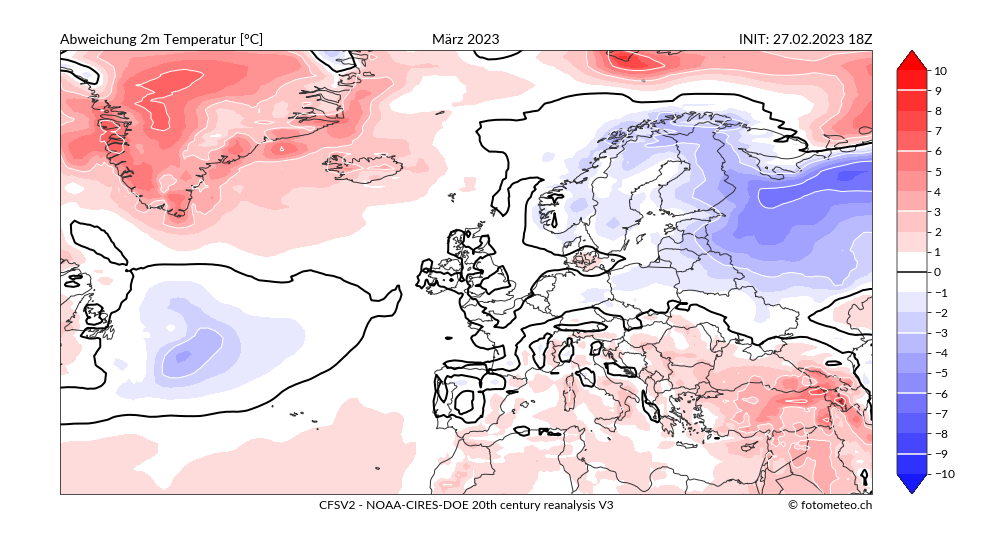

Da wir uns für die Variante zweigeteilter Monat nach dem Vorbild Dezember 2022 bzw. März 2005 entschieden haben, gehen wir derzeit nach einem in Mitteleuropa ungefähr augeglichenen Monatsmittel zur Klimanorm 1991-2020 aus mit einigen Zehnteln Abweichung nach oben oder unten je nach Region. Spielt noch eine mehrtägige Südföhnphase rein, kann es inneralpin bzw. im nördlichen Alpenvorland lokal auch noch etwas weiter nach oben gehen. Kälter als die Norm werden Nord- und Nordosteuropa gerechnet, deutlich über Norm Südosteuropa und besonders der Nahe Osten sowie unter dem lange bestehenden Hoch der Raum Island-Grönland.

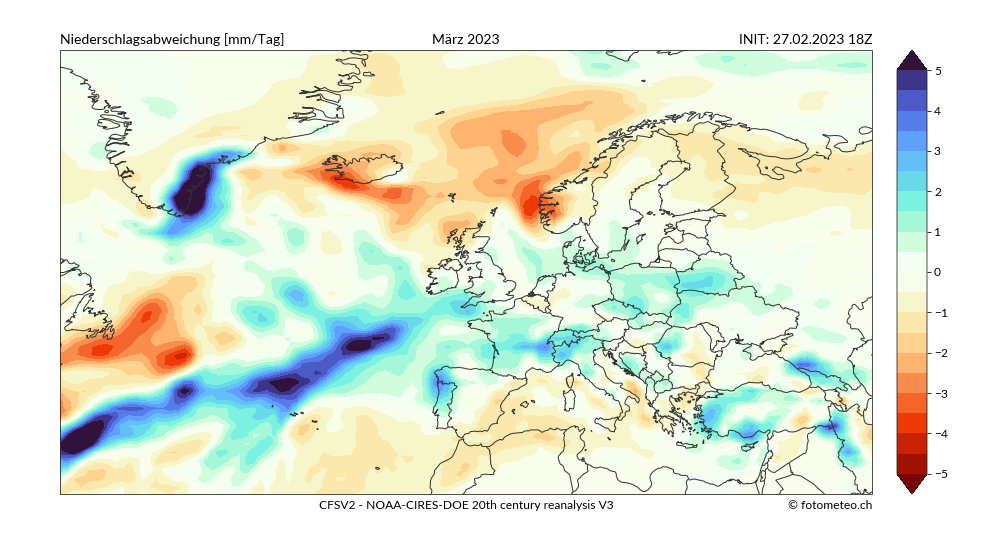

Beim Niederschlag ist die Sache komplexer: Die regional gezeigten Abweichungen in der Karte sollte man nicht allzu genau nehmen, vielmehr soll sie andeuten, dass in Mitteleuropa im Grossen und Ganzen ein durchschnittlich nasser März zu erwarten sein darf. Die Details hängen dann stark von der Entwicklung der zweiten Märzhälfte ab: Da unser Lauf eher die milde Variante und somit südwestliche bis südliche Anströmungen bevorzugt, soll auch die Alpensüdseite nach einer trockenen ersten Monatshälfte noch ordentlich zum Zug kommen. Relativ sicher ist eigentlich nur die trockene Region unter dem Hoch in Nordeuropa. Viele Modellläufe zeigen auch deutlich höhere Niederschläge in Südosteuropa als unser Lauf.

Vergleich der Prognose (oben) mit der Analyse (unten) der Abweichungen des Bodendrucks gegenüber dem langjährigen Mittel:

Der Rückzug des Blockadehochs von Skandinavien hinaus aufs Nordmeer und weiter nach Grönland geschah viel schneller als erwartet, in der Folge nistete sich in Skandinavien permanenter Tiefdruck ein. Eine weitere Blockade wie in der Prognose vorgesehen blieb aus, die zonale Zirkulation blieb uns bis zum Monatsende erhalten. Bisher untypisch für die zweite Märzhälfte, muss man mit der Verschiebung winterlicher Zirkulation in den Frühling hinein offenbar häufiger rechnen. Die Position des Atlantiktiefs wurde hingegen richtig gerechnet, allerdings war dieses weitaus beständiger als erwartet und war verantwortlich für den längeren Einschub subtropischer Luftmassen aus Südwest.

Die Abweichung der Monatsmitteltemperatur 2 Meter über Boden zur Klimanormperiode 1991-2020 (oben Prognose, unten Analyse):

Die Zweiteilung Europas in einen kalten Norden und milden Süden traf ein, allerdings verschob sich die Grenze durch den Rückzug des Blockadehochs nach Norden und der polare Kaltluftkörper lag deutlich westlicher als erwartet. Schlussendlich wurde der Monat in ganz West- und Mitteleuropa deutlich milder als prognostiziert, vor allem bedingt durch die beständige West- bis Südwestlage in der zweiten Monatshälfte. Wolkenreiche, frostfreie, ja teils sogar extrem milde Nächte trugen dazu deutlich mehr bei als die gemässigten Tageshöchstwerte.

Abweichung des Monatsniederschlags gegenüber der Klimanorm 1991-2020 (oben Prognose, unten Analyse):

Sehr gut wurde der atmosphärische Fluss subtropischer Luftmassen von der Karibik über den gesamten Nordatlantik hinweg prognostiziert. Durch den stärkeren Tiefdruck über Skandinavien wurde dessen Wirkung viel weiter über Mittel- nach Nordosteuropa getragen. Wiederum sehr gut getroffen wurden die Niederschlagprognosen in fast ganz Südeuropa bis teilweise in die kleinsten Details, was als sehr aussergewöhnlich bezeichnet werden darf. Wie üblich an dieser Stelle der Hinweis, dass obige Karte nur die grossräumigen Abweichungen darstellt, für die regionalen Details insbesondere im Alpenraum konsultiere man die Karten der Landeswetterdienste: Schweiz, Österreich, Deutschland.

Diesmal entspricht die Statistik eher dem nassen Westen als dem trockenen Osten des Alpenraums:

Auch dieser Monat wurde – so gut das bei einer ungeraden Anzahl Tage eben geht – gerecht in zwei Hälften trockener und feuchter Witterung aufgeteilt. Bei der Temperatur hätte man aufgrund der Prognosen ähnliches erwartet, doch wie so oft wurde der Faktor Klimakollaps von den Modellen stark unterschätzt und wir landen bei 12 zu 2 zugunsten von warm. Das hat auch damit zu tun, dass die eher noch winterliche Phase Anfang März zumindest in der Südhälfte Mitteleuropas alles Andere als aussergewöhnlich war, die zwei “kalten” Tage traten erst gegen Monatsende (27./.28.) auf. Die Auswertung für das nördliche Mitteleuropa würde ein etwas anderes Bild zeigen, war hier der Monatsstart doch wesentlich kälter. Zur aussergewöhnlichen Dominanz der Westlagen und ihrer Nachbarn wollen wir noch etwas vertiefter eingehen:

Auch dieser Monat wurde – so gut das bei einer ungeraden Anzahl Tage eben geht – gerecht in zwei Hälften trockener und feuchter Witterung aufgeteilt. Bei der Temperatur hätte man aufgrund der Prognosen ähnliches erwartet, doch wie so oft wurde der Faktor Klimakollaps von den Modellen stark unterschätzt und wir landen bei 12 zu 2 zugunsten von warm. Das hat auch damit zu tun, dass die eher noch winterliche Phase Anfang März zumindest in der Südhälfte Mitteleuropas alles Andere als aussergewöhnlich war, die zwei “kalten” Tage traten erst gegen Monatsende (27./.28.) auf. Die Auswertung für das nördliche Mitteleuropa würde ein etwas anderes Bild zeigen, war hier der Monatsstart doch wesentlich kälter. Zur aussergewöhnlichen Dominanz der Westlagen und ihrer Nachbarn wollen wir noch etwas vertiefter eingehen:

Exkurs: Erklärung zum erneuten Auftreten des heftigsten Wintersturms des Winterhalbjahres an einem 31. März

Wie bereits 2015 brach auch 2023 am 31. März ein ausserordentlich schadenträchtiger Weststurm über das südliche Mitteleuropa herein. In Süddeutschland wie auch in der Schweiz traten an vielen Stationen am 31.03.2023 die stärksten Böen des gesamten Winterhalbjahres und neue Rekorde für den Monat März auf, und dies nachdem bereits vom 7. bis 14. mehrere Stürme tobten. Im Berner Mittelland wurden durch den Wind zwei Züge von den Schienen geworfen, zu einer Zeit, als an den Unglücksorten nächstgelegenen Stationen Maximalböen von 136 km/h (Koppigen) und 118 km/h (Cressier) gemessen wurden.

Bei diesen Stürmen Ende März treffen zwei Entwicklungen aufeinander, die zusammen eine ungemütliche Mischung ergeben: Unbestritten ist die fortschreitende Erwärmung, die uns zunehmend auch bereits im März frühsommerliche Schichtungen der Luftmasse bescheren: In der Höhe herrscht Kaltluft vor, während in bodennahen Schichten subtropische Luftmassen herangeführt werden und durch die schon beträchtliche Sonneneinstrahlung zusätzlich erwärmt werden können. Die dadurch entstehende Labilität lässt Gewitter entstehen, welche die hohen Windgeschwindigkeiten höherer Luftschichten in Böen bis zum Boden durchgreifen lassen. Grossräumig hohe Windgeschwindigkeiten wiederum müssen durch eine entsprechende Wetterlage überhaupt erst möglich gemacht werden, und da kommen wir zum zweiten Punkt: Die für ihre heftigen Winterstürme berüchtigten Grosswetterlagen West zyklonal (WZ) und südliche Westlage (WS) haben zwar in den letzten zwei Jahrzehnten im Jahresdurchschnitt ab-, jedoch im März teils markant zugenommen:

Das diesjährige Auftreten von West zyklonal an 13 und südlicher Westlage an drei Tagen passt bestens in diesen Trend, der sich in den letzten Jahren nach der vorübergehenden Schwäche anfangs der 2010er-Jahre erneut verstärkt hat:

Das diesjährige Auftreten von West zyklonal an 13 und südlicher Westlage an drei Tagen passt bestens in diesen Trend, der sich in den letzten Jahren nach der vorübergehenden Schwäche anfangs der 2010er-Jahre erneut verstärkt hat:

Bei gleichzeitiger Abnahme des linearen Jahresmittels von knapp 80 auf etwa 50 Tage bedeutet dies, dass wir in Zukunft weniger von Herbst-, als vielmehr von Frühlingsstürmen sprechen müssen. Und an jene Experten gerichtet, die bei jedem sudden stratospheric warming (SSW) den Märzwinter ausrufen, sei gesagt: Der Märzwinter sieht dann eben so aus wie 2023: Schadenträchtige Winterstürme unter Einbezug sehr milder Luftmassen in den unteren Luftschichten bei gleichzeitiger Höhenkaltluft sind wahrscheinlicher als romantisierte Winterlandschaften, auch wenn diese vereinzelt wie zuletzt 2013 und 2018 immer noch auftreten können – mit deutlich abnehmender Tendenz.

Die Langfristprognose für den April findet man auf unserer Partnerseite orniwetter.info, sie wird zu Beginn des nächsten Monats in diesem Blog verifiziert.

Diese Seite ist bewusst werbefrei gehalten, um die Unabhängigkeit des Informationsgehaltes zu gewährleisten und nicht von den Inhalten abzulenken. Der kostenlose Zugang zu Informationen ohne boulevardeske Verzerrungen beim Thema Wetter und Klima ist uns sehr wichtig. Mit einer freiwilligen Spende unterstützen Sie die Arbeit von fotometeo.ch in einem schwierigen Marktumfeld und sichern das Fortbestehen des Blogs. Vielen Dank!

Noch besser, weil für die Empfängerin spesenfrei, sind direkte Einzahlungen auf eines der angegebenen Konten unter den Kontaktdaten.

Spendenbarometer (fotometeo und orniwetter zusammen, Erklärung siehe hier):