“Das wäre insgesamt ein sehr sonniger Hochsommer mit mässiger Hitze und gelegentlichen Einschüben kühlerer Luftmassen im südlichen Mitteleuropa. Echte Sommerliebhaber in Norddeutschland werden hingegen wenig begeistert sein.” So lautete die Kernaussage unserer diesjährigen Siebenschläfer-Prognose. Nun: Ob die Hitze mässig war, wird man je nach Standpunkt anders beurteilen. Über die ganze Periode gesehen stimmt diese Aussage. Hingegen für einzelne Tage, die vor allem in Teilen Nord- und Ostdeutschlands Rekorde gebrochen hatten mit Werten nahe oder knapp über 40 Grad, darf man durchaus von extremer Hitze sprechen. Hauptthema war aber in den meisten Regionen die rekordverdächtige Sonnenscheindauer und die Trockenheit.

Steht symbolisch für den Hochsommer 2022 im Alpenraum: viel Sonnenschein, harmlose Quellwolken über den Bergen (Berner Oberland, 03.07.2022)

Die Etablierung des Siebenschläfer-Zeitraums gelang am 2. Juli mit der Umstellung der Zirkulation von meridional (Tief Britische Inseln) auf zonal (West antizyklonal) und endete mit der Grosswetterlage Trog Westeuropa am 18. August. Das sind nahezu vollständige sieben Wochen oder genau 48 Tage:

Auffällig ist das komplette Fehlen deutlich zu kühler Tage: Der letzte solche war der 1. Juli und der nächste ist in den aktuellen Modellkarten noch nicht auszumachen. Das Verhältnis trockener zu feuchter Tage beträgt 33:15, wobei das abseits des Einflusses der Alpen noch deutlicher zugunsten der trockenen Tage gehen dürfte, wurden doch die meisten (schwachen) Fronten niederschlagsmässig erst an den Alpen aktiviert. Sogar der Jura und der Südschwarzwald gingen an vielen dieser Tage leer aus. Bei den Grosswettertypen finden wir ausser Tief Mitteleuropa das ganze Spektrum, dominierend waren aber die GWT West, Nordwest und Hoch. Was die Macht der Siebenschläfer-Regel aber am deutlichsten unterstreicht, ist das Fehlen zyklonaler Lagen. Ausser der undefinierten Lage am 28./29. Juli und dem Trog Westeuropa, der vom 15. bis 18. August den Übergang in den Spätsommer einleitete, war die gesamte Periode von antizyklonalen Lagen bestimmt. Kein Wunder, wenn man sich die Abweichung des Geopotenzials zur Klimanorm 1991-2020 anschaut:

Auffällig ist das komplette Fehlen deutlich zu kühler Tage: Der letzte solche war der 1. Juli und der nächste ist in den aktuellen Modellkarten noch nicht auszumachen. Das Verhältnis trockener zu feuchter Tage beträgt 33:15, wobei das abseits des Einflusses der Alpen noch deutlicher zugunsten der trockenen Tage gehen dürfte, wurden doch die meisten (schwachen) Fronten niederschlagsmässig erst an den Alpen aktiviert. Sogar der Jura und der Südschwarzwald gingen an vielen dieser Tage leer aus. Bei den Grosswettertypen finden wir ausser Tief Mitteleuropa das ganze Spektrum, dominierend waren aber die GWT West, Nordwest und Hoch. Was die Macht der Siebenschläfer-Regel aber am deutlichsten unterstreicht, ist das Fehlen zyklonaler Lagen. Ausser der undefinierten Lage am 28./29. Juli und dem Trog Westeuropa, der vom 15. bis 18. August den Übergang in den Spätsommer einleitete, war die gesamte Periode von antizyklonalen Lagen bestimmt. Kein Wunder, wenn man sich die Abweichung des Geopotenzials zur Klimanorm 1991-2020 anschaut:

Man sieht: Die für die Jahreszeit typische Westzirkulation war intakt, allerdings sehr weit im Norden gelegen. Vor allem Westeuropa lag unter dem Einfluss eines weit nach Norden verschobenen Subtropenhochs:

Man sieht: Die für die Jahreszeit typische Westzirkulation war intakt, allerdings sehr weit im Norden gelegen. Vor allem Westeuropa lag unter dem Einfluss eines weit nach Norden verschobenen Subtropenhochs:

Hier wird nicht die Abweichung, sondern der durchschnittliche Luftdruck am Boden über den gesamten Siebenschläfer-Zeitraum gezeigt. Ein sehr starkes Azorenhoch dehnte seinen Einfluss über West- und Mitteleuropa aus und schlug eine Brücke zum Kontinentalhoch über Russland. In der Abweichung zur langjährigen Norm sieht das so aus:

Hier wird nicht die Abweichung, sondern der durchschnittliche Luftdruck am Boden über den gesamten Siebenschläfer-Zeitraum gezeigt. Ein sehr starkes Azorenhoch dehnte seinen Einfluss über West- und Mitteleuropa aus und schlug eine Brücke zum Kontinentalhoch über Russland. In der Abweichung zur langjährigen Norm sieht das so aus:

Hier wird deutlich, dass die Druckverhältnisse im Mittelmeerraum nahezu normal waren. Das Islandtief war stärker als normal, aber ebenfalls nach Norden verschoben. Dazwischen liegt der Gürtel mächtiger positiver Abweichung. Im Sommer über der Nordsee während sieben Wochen eine Abweichung von +4 hPa hinzukriegen, muss man erst mal schaffen… Unterstrichen wird das Ganze durch die durchschnittliche Lage der Jetstreams:

Hier wird deutlich, dass die Druckverhältnisse im Mittelmeerraum nahezu normal waren. Das Islandtief war stärker als normal, aber ebenfalls nach Norden verschoben. Dazwischen liegt der Gürtel mächtiger positiver Abweichung. Im Sommer über der Nordsee während sieben Wochen eine Abweichung von +4 hPa hinzukriegen, muss man erst mal schaffen… Unterstrichen wird das Ganze durch die durchschnittliche Lage der Jetstreams:

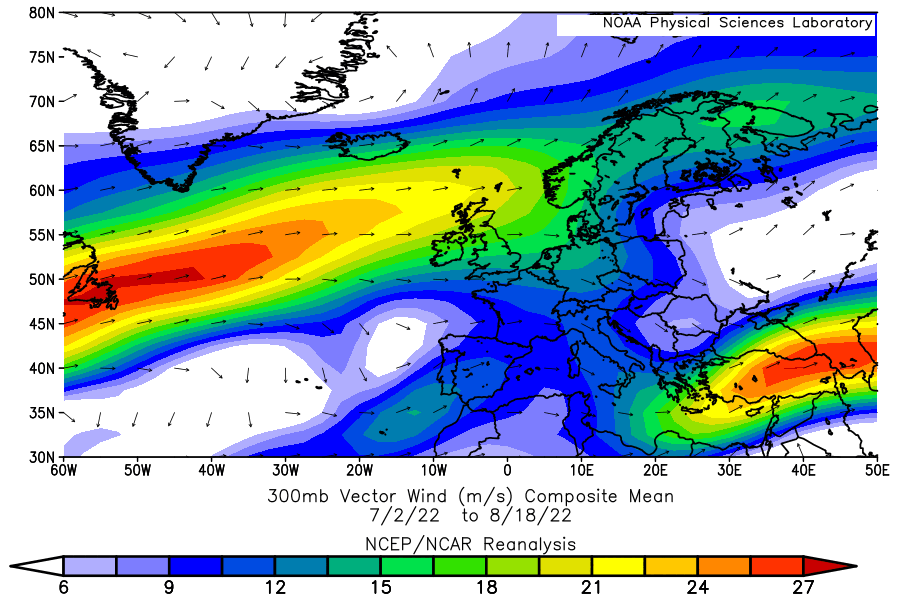

Man erkennt die Lage des Polarfrontjets von Neufundland nördlich der Britischen Inseln vorbei bis Nordskandinavien, wobei zeitweise (vor allem in der ersten Julihälfte) ein Zweig nach Norddeutschland führte, über Mitteleuropa aber versiegte. Der Subtropenjet lag wie schon im letzten Jahr relativ nördlich, war aber im zentralen Mittelmeerraum schwach ausgeprägt. Interessant ist hierbei vor allem, dass Westeuropa und der Alpenraum genau in der schwächsten Zone zwischen den beiden Jets lagen. Kein Wunder, bewegte sich hier über Wochen hinweg so gut wie gar nichts. Noch deutlicher wird es, wenn man die Abweichung der Westwinde in 9000 m Höhe zum 30-jährigen Mittel anschaut:

Man erkennt die Lage des Polarfrontjets von Neufundland nördlich der Britischen Inseln vorbei bis Nordskandinavien, wobei zeitweise (vor allem in der ersten Julihälfte) ein Zweig nach Norddeutschland führte, über Mitteleuropa aber versiegte. Der Subtropenjet lag wie schon im letzten Jahr relativ nördlich, war aber im zentralen Mittelmeerraum schwach ausgeprägt. Interessant ist hierbei vor allem, dass Westeuropa und der Alpenraum genau in der schwächsten Zone zwischen den beiden Jets lagen. Kein Wunder, bewegte sich hier über Wochen hinweg so gut wie gar nichts. Noch deutlicher wird es, wenn man die Abweichung der Westwinde in 9000 m Höhe zum 30-jährigen Mittel anschaut:

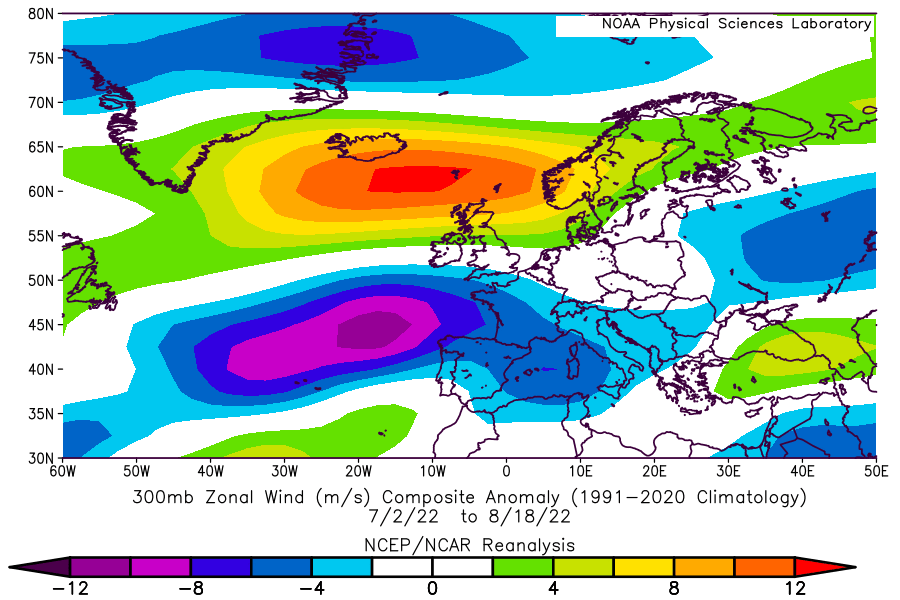

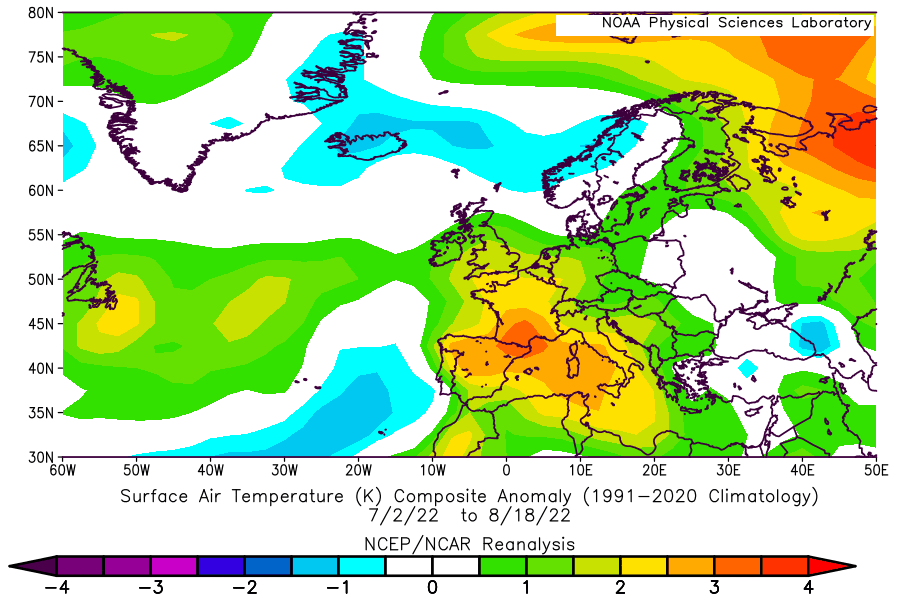

Hier wird klar: Der Polarfrontjet war deutlich stärker als normal, ebenfalls der Subtropenjet über dem zentralen Atlantik sowie in der Schwarzmeer-Kaukasus-Region, hingegen völlig abwesend von den Azoren über Westeuropa bis zum zentralen Mittelmeer. Das ist eine extrem stabile Situation über sieben Wochen hinweg, welche durch die Umstellung Anfang Juli angedeutet wurde – dass sie auch so lange anhielt, darf durchaus als Beweis gewertet werden, dass die Siebenschläfer-Regel nicht einfach irgend ein Unsinn aus dem Mittelalter ist. Wen das noch nicht überzeugt, der schaue sich an, in welchen Regionen der Hochsommer temperaturmässig unter der Klimanorm zu liegen kam – nämlich genau dort, wo auch die Jetstreams stark waren:

Hier wird klar: Der Polarfrontjet war deutlich stärker als normal, ebenfalls der Subtropenjet über dem zentralen Atlantik sowie in der Schwarzmeer-Kaukasus-Region, hingegen völlig abwesend von den Azoren über Westeuropa bis zum zentralen Mittelmeer. Das ist eine extrem stabile Situation über sieben Wochen hinweg, welche durch die Umstellung Anfang Juli angedeutet wurde – dass sie auch so lange anhielt, darf durchaus als Beweis gewertet werden, dass die Siebenschläfer-Regel nicht einfach irgend ein Unsinn aus dem Mittelalter ist. Wen das noch nicht überzeugt, der schaue sich an, in welchen Regionen der Hochsommer temperaturmässig unter der Klimanorm zu liegen kam – nämlich genau dort, wo auch die Jetstreams stark waren:

Und – wen wundert’s: Auch die positiven Niederschlagsabweichungen sind grösstenteils an die starken Jetstreams gebunden:

Die einzige Ausnahme macht der Fleck in Norditalien, der auf zwei heftige Gewitter am 26. Juli und 18. August zurückzuführen ist. Die überaus ergiebigen Regenfälle vom 19. August sind nicht mehr enthalten, sie würden den Charakter des Hochsommers verwischen. Daher ist es auch sinnvoll, diesen witterungstechnisch am 18. August nach 48 Tagen enden zu lassen. Die absurde Situation, dass – ähnlich wie im Juni – ein Monat regional deutlich zu nass ausfallen kann, obwohl die meiste Zeit die ausgeprägte Trockenheit das beherrschende Thema war, werden wir in der Monatsanalyse August sehen. Diese erscheint ausnahmsweise erst etwa am 8. bis 10. September, bedingt durch das Engagement am Gordon Bennett Race Anfang September.

Die einzige Ausnahme macht der Fleck in Norditalien, der auf zwei heftige Gewitter am 26. Juli und 18. August zurückzuführen ist. Die überaus ergiebigen Regenfälle vom 19. August sind nicht mehr enthalten, sie würden den Charakter des Hochsommers verwischen. Daher ist es auch sinnvoll, diesen witterungstechnisch am 18. August nach 48 Tagen enden zu lassen. Die absurde Situation, dass – ähnlich wie im Juni – ein Monat regional deutlich zu nass ausfallen kann, obwohl die meiste Zeit die ausgeprägte Trockenheit das beherrschende Thema war, werden wir in der Monatsanalyse August sehen. Diese erscheint ausnahmsweise erst etwa am 8. bis 10. September, bedingt durch das Engagement am Gordon Bennett Race Anfang September.

Diese Seite ist bewusst werbefrei gehalten, um die Unabhängigkeit des Informationsgehaltes zu gewährleisten und nicht von den Inhalten abzulenken. Der kostenlose Zugang zu Informationen ohne boulevardeske Verzerrungen beim Thema Wetter und Klima ist uns sehr wichtig. Mit einer freiwilligen Spende unterstützen Sie die Arbeit von fotometeo.ch in einem schwierigen Marktumfeld und sichern das Fortbestehen des Blogs. Vielen Dank!

Falls Sie kein PayPal-Konto besitzen, können Sie direkt auf eines der angegebenen Konten unter den Kontaktdaten einzahlen.

Microwave am 23. August 2022 um 14:02 Uhr

Najjjja. Ehrlich gesagt hatte ich gehofft dass diese Prognose richtig zünftig danebenlangt für diesen Siebenschläfer. Der Teil von der Natur welchen ich gesehen habe hätte das wahrscheinlich auch gehofft 🙂 Leider nicht ganz, aber ich hätte es wissen müssen. Jetzt aber erstmal Respekt und Gratulation, der Treffer freut mich natürlich auf der anderen Seite. Wegen den Niederschlagskarten, ich hätte dort eine Frage: Sind die tatsächlich so mies aufgelöst dass im MiLa angeblich “normale” Niederschläge waren? Gefühlt war es wiedermal viel zu trocken, gefühlt sogar schlimmer als 2015/2018..? Wäre eine statistische Aussage möglich bzgl. Vergleich? Ev. sogar ein eigener Post? Grüsse – Microwave