Gegenüber den Vormonaten stellte im November die nordhemisphärische Zirkulation brachial um: Die atlantische Westwinddüse meldete sich zurück, wenn auch relativ weit nördlich für die Jahreszeit. Während das südliche Mitteleuropa und somit auch der Alpenraum bis zum 20. November von atlantischen Störungen weitgehend verschont wurde, war die Witterung im nördlichen Mitteleuropa den ganzen Monat über sehr wechselhaft, oft windig und nass. Martinisommer im Süden, Herbststürme im Norden: Dies ist eine typische Verteilung für den November. Aussergewöhnlich war die Stabilität dieser Grosswetterlage über drei Wochen hinweg (genau genommen vier, denn sie begann bereits am 23. Oktober). So erstaunt es nicht, dass vielerorts Rekorde gebrochen wurden: Sei es bei der Maximaltemperatur, beim Monatsmittel oder bei der Sonnenscheindauer. Nur der markante Wetterumschwung mit Schnee bis in tiefe Lagen um den 21./22. verhinderte noch extremere statistische Werte.

Der Martinisommer machte seinem Namen alle Ehre: Bunte Lärchenwälder bis weit über 2000 m hinaus, Trockenheit und extrem warme Tage in den Walliser Alpen (Val d’Anniviers, 11.11.2015)

Für Liebhaber von Wetterrückblicken in Bildern haben wir eine Slideshow des eindrücklichen Martinisommers im Alpenraum zusammengestellt (öffnet sich beim Klick ins Bild):

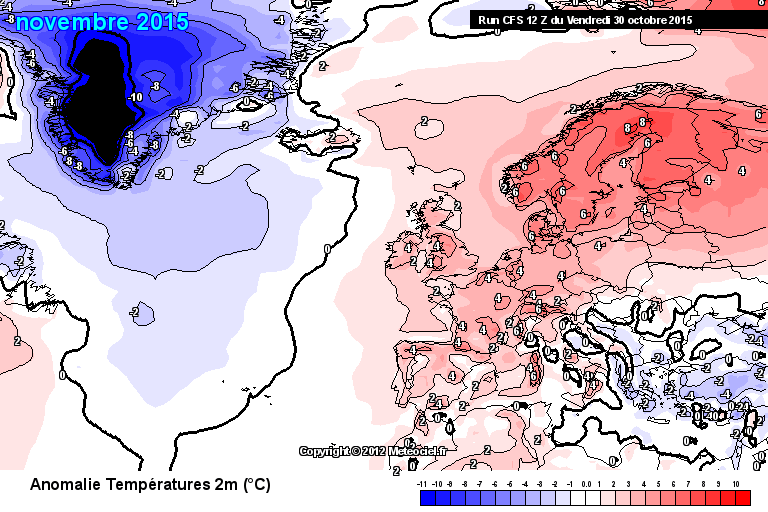

Die fotometeo.ch/orniwetter.info-Langfristprognose für den November, erstellt am 31. Oktober, lautete wie folgt:

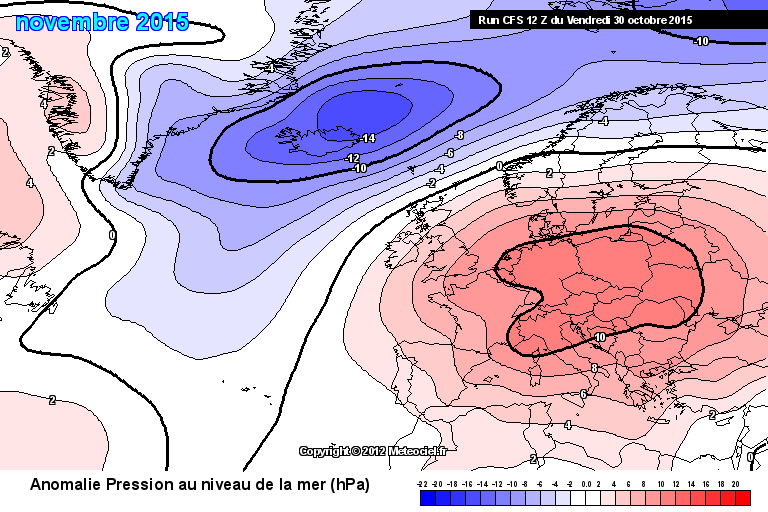

Das Langfristmodell CFS ist seit einigen Tagen in der grossräumigen Entwicklung relativ einig, Differenzen bestehen von Lauf zu Lauf einzig in Details, wobei diese regional – gerade in Mitteleuropa – nicht unerhebliche Unterschiede bei den Temperaturen ausmachen können. In den Wintermonaten schauen wir zunächst auf die Verteilung des Bodendrucks, der nun wieder aussagekräftiger ist als im Sommerhalbjahr. Hier rechnet das Modell mit einer positiven Abweichung über nahezu dem gesamten europäischen Kontinent, wobei das Zentrum des Hochdrucks in Mittel- und Osteuropa zu liegen kommt. Der Gegenpol mit einer starken negativen Druckanomalie hat seinen Schwerpunkt nördlich von Island und erstreckt sich sowohl trogförmig bis zu den Azoren wie auch in einem Band in Richtung Spitzbergen und weiter zur Barentssee. Die Linie des Normaldrucks von 1013 hPa verläuft dabei aussergewöhnlich weit nördlich von Irland über Südnorwegen und Mittelschweden zum Weissen Meer. In Mitteleuropa soll der gemittelte Luftdruck des Gesamtmonats zwischen 1025 und 1030 hPa zu liegen kommen, also aussergewöhnlich hoch. Nach diesen Berechnungen müsste der November extrem hochdruckdominiert verlaufen, wobei nebst dem Grosswettertyp Hoch über Mitteleuropa vor allem die Wettertypen Südwest bis Südost auftreten dürften.

Entsprechend wird der November insgesamt für Europa sehr mild berechnet, die Abweichungen zur Klimanormperiode 1981-2010 liegen in der Regel zwischen zwei und vier Grad in West- und Mitteleuropa und sollen bis zu acht (!) Grad in Skandinavien erreichen. Zu kühl wird einzig Südosteuropa gerechnet, wobei die negative Abweichung zum langjährigen Mittel knapp bis nach Südostösterreich reichen soll. Möglicherweise sind die Abweichungen im Flachland in der unten gezeigten Karte etwas zu positiv dargestellt, da sich bei permanent hohem Luftdruck und kaum Wind eine zähe Nebellage einstellt. In den Mittelgebirgslagen und insbesondere in den Föhngebieten der Alpennordseite sind die gezeigten Abweichungen aber durchaus realistisch.

Der permanente Hochdruck in Mitteleuropa hat hier die Fortsetzung der seit dem Sommer herrschenden Trockenheit zur Folge. Vor allem im östlichen Mitteleuropa kann es bei einer solchen Konstellation gebietsweise keinen Niederschlag im gesamten Monat geben, was stark an die Verhältnisse im November 2011 erinnert. Nasser als üblich wird es einzig von Irland bis nach Nordskandinavien, wo Südwestwinde die atlantischen Fronten hinsteuern. Auch im Mittelmeerraum sind regional starke Niederschläge zu erwarten, die Unwetterserie dieses Herbstes dürfte sich also fortsetzen, was angesichts der immer noch extrem hohen Wassertemperaturen nicht erstaunt.

Vergleich der Prognose (oben) mit der Analyse (unten) der Abweichungen des Bodendruckfelds gegenüber dem langjährigen Mittel:

Die starke Tiefdrucktätigkeit zwischen Grönland und Skandinavien wurde gut erfasst, sie war aber nach Osten hin aktiver als erwartet. Die Austrogung in Richtung Azoren wurde auch gut vorhergesehen. Die prognostizierte Hochdruckanomalie hatte ihr Zentrum nicht über Zentral- und Osteuropa, sondern weiter südwestlich vor der Iberischen Halbinsel. Folglich war statt der erwarteten Grosswettertypen Hoch Mitteleuropa und Südwest bis Südost der Grosswettertyp West dominant. Dennoch überwog im südlichen Mitteleuropa der Hochdruckeinfluss deutlich, während das nördliche Mitteleuropa häufiger unter Tiefdruckeinfluss geriet als prognostiziert. Auf die Temperaturverteilung hatte dieser Unterschied jedoch kaum Auswirkungen:

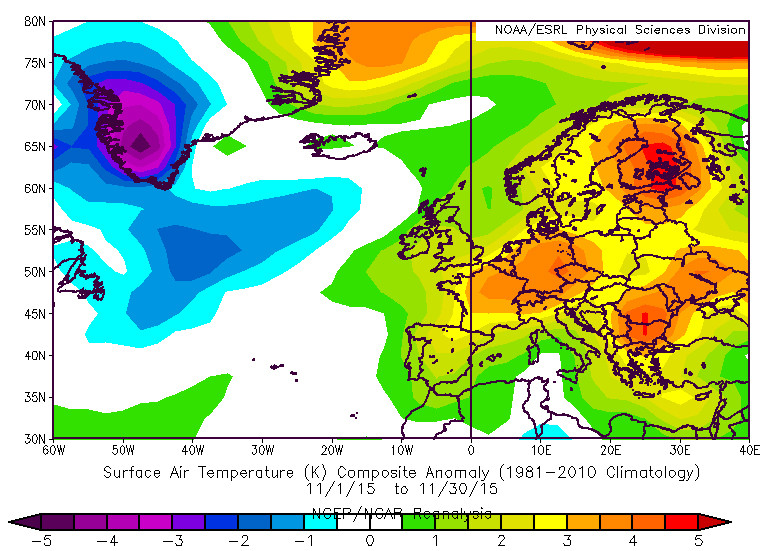

Die Abweichung der Monatsmitteltemperatur zur Klimanormperiode 1981-2010 (oben Prognose, unten Analyse):

Schon fast verblüffend perfekt war die Prognose bei der kalten Anomalie von der Südspitze Grönlands bis auf den Atlantik westlich der Azoren. Auch wurde der sehr warme Kontinent völlig richtig vorhergesagt, und zwar auch was den Betrag der extremen Abweichung vom langjährigen Mittel anbelangt. Einzig in Südosteuropa resultierte ebenfalls ein deutlich zu milder Monat. Hier wirkte sich die südwestlichere Position des Hochs am deutlichsten aus: Statt der prognostizierten Zufuhr von kontinentalen (kühlen) Luftmassen aus Osten waren auch hier milde West- bis Südwestwinde vorherrschend.

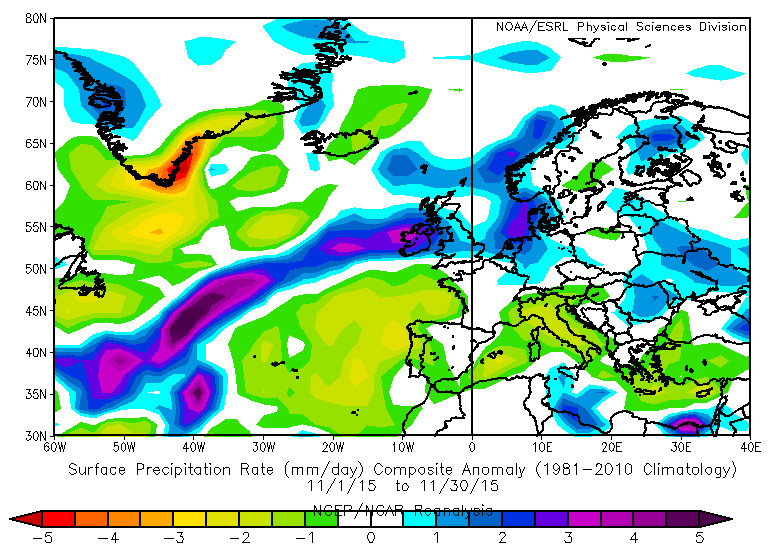

Auf die Niederschlagsverteilung hatte die unterschiedliche Position des Hochs den grössten Einfluss, besonders was Mitteleuropa betrifft:

Die Trockenheit war in Südeuropa statt wie prognostiziert in Mitteleuropa zu finden. Eine deutliche Wetterscheide zwischen trocken und feucht bilden die Alpen, wobei in den Nordalpen und in Süddeutschland der Niederschlag erst ab dem 20. November fiel. Der grösste Anteil der gesamten Monatssumme fällt auf diesen einen Tag. Die am häufigsten aufgetretene Zugbahn der atlantischen Störungen ist sehr gut zu erkennen, sie lag südlicher als erwartet und erfasste somit entgegen den Prognosen auch weite Teile Deutschlands.

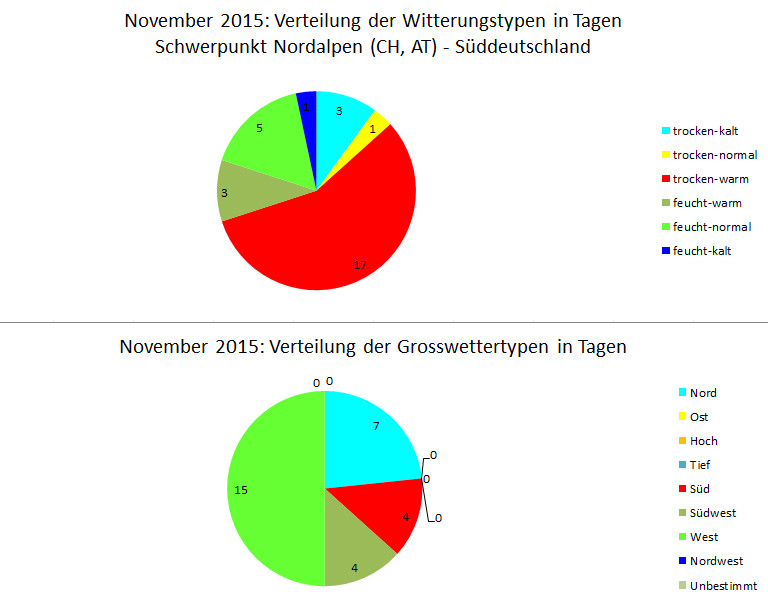

Die statistische Witterungsanalyse macht den extremen Monat im südlichen Mitteleuropa deutlich:

Nur neun nasse Tage stehen 21 trockenen Tagen gegenüber, und 20 warme Tage machten die vier kalten Tage mehr als wett. Die Bilanz die daraus gezogen werden kann: Temperaturprognose nahezu perfekt, Niederschlagsprognose nur für das südliche Mitteleuropa zufriedenstellend. Dass die Prognose für den Süden recht gut passt, jedoch im Norden gröbere Mängel aufweist (zu optimistisch bezüglich Hochdruckeinfluss), kam in diesem Jahr bereits in den Sommermonaten mehrmals vor. Dieser Umstand darf und wird von unserer Seite durchaus noch etwas kritisch hinterfragt werden. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit dem starken El Niño, der den Hochdruck über der Südhälfte Europas stärkt (dies ist einer der wenigen statistisch bewiesenen Fernwirkungen von El Niño auf die Witterung in Europa). Dieser Einfluss wird von den Langfristmodellen offenbar zu weit nördlich berechnet. Wenn diese Theorie stimmt, dürften wir bei der Dezember-Analyse ein Déjà-vu erleben.

Die Langfristprognose für den Dezember findet man auf unserer Partnerseite orniwetter.info, sie wird zu Beginn des nächsten Monats in diesem Blog verifiziert.

Diese Seite ist bewusst werbefrei gehalten, um die Unabhängigkeit des Informationsgehaltes zu gewährleisten und nicht von den Inhalten abzulenken. Mit einer freiwilligen Spende unterstützen Sie die Arbeit von fotometeo.ch in einem schwierigen Marktumfeld und sichern das Fortbestehen des Blogs. Vielen Dank!

Falls Sie kein PayPal-Konto besitzen, können Sie direkt auf eines der angegebenen Konten unter den Kontaktdaten einzahlen.