Wie kann es auch anders sein: Im Dezember 2019 purzelten erneut Rekorde… Aufgrund häufiger Südlagen wurde in den Föhngebieten nördlich der Alpen der wärmste Dezember seit Messbeginn registriert. Am extremsten ist die Abweichung zur Klimanorm 1981-2010 im östlichen Berner Oberland: +4.4 Grad in Meiringen (Messreihe seit 1889). Absolute Tmax-Rekorde gab es auch an einzelnen Stationen mit langer Messreihe, so etwa in Salzburg mit 20.2 Grad, während die 21.3 Grad in Feldkirch nur Rang 2 bedeuten. Der Österreich-Rekord für Dezember mit 22.2 Grad (ebenfalls aus Vorarlberg) aus dem Jahr 1987 wurde somit nicht gebrochen. Erwähnenswert sind noch die häufigen Föhnstürme mit zahlreichen Stationen in den Tälern, die über 120 km/h-Böen registriert hatten, während auf dem Gütsch im Gotthardgebiet 192 km/h gemessen wurden. Im Osten Deutschlands trug der sehr milde Dezember dazu bei, dass dort nach 2018 bereits 2019 wieder das wärmste Jahr seit den modernen Wetteraufzeichnungen gemessen wurde. Auch in Lugano (Messbeginn 1864) wurde der Rekord von 2018 schon wieder überboten.

Höhepunkt des Föhnsturms. Schnee musste man sehr weit oben suchen. Bildquelle und ganze Zeitreihe: https://www.foto-webcam.eu/webcam/hoherkasten/2019/12/20/1500

Die fotometeo.ch/orniwetter.info-Langfristprognose für den Dezember, erstellt am 30. November, lautete wie folgt:

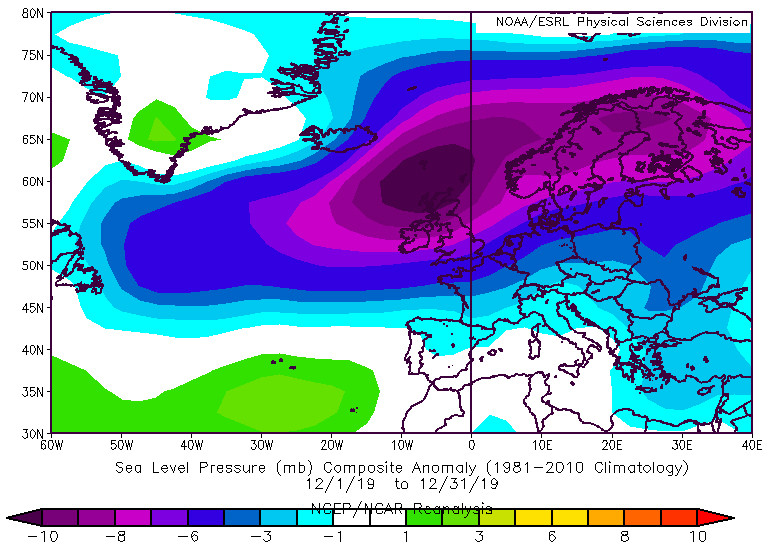

Der herausgepickte Lauf zeigt eine ausgeprägte Tiefdruckanomalie mit Zentrum knapp südlich von Island, welche den gesamten Nordatlantik umfasst und bis nach Schweden reicht. Gegenspieler ist ein leicht zu starkes und etwas nach Osten verschobenes Azorenhoch, dessen Einfluss bis zur Adria hineinragt. Die Alpen bilden genau die Grenze zwischen positiver und negativer Druckabweichung. Folge davon ist eine ausgeprägte Dominanz von Westlagen und seinen Verwandten Nordwest und Südwest, auch zeitweilige Hochdrucklagen (jene in der ersten Dezemberwoche kann man bereits als gesichert ansehen) spielen mit. Die Druckabweichungen sind aber zu wenig stark gerechnet, um die westgeprägte Zirkulationsform bis zum Monatsende aufrecht erhalten zu können. Auf eine Umstellung im letzten Monatsdrittel (welcher Art auch immer) sollte man also gefasst sein.

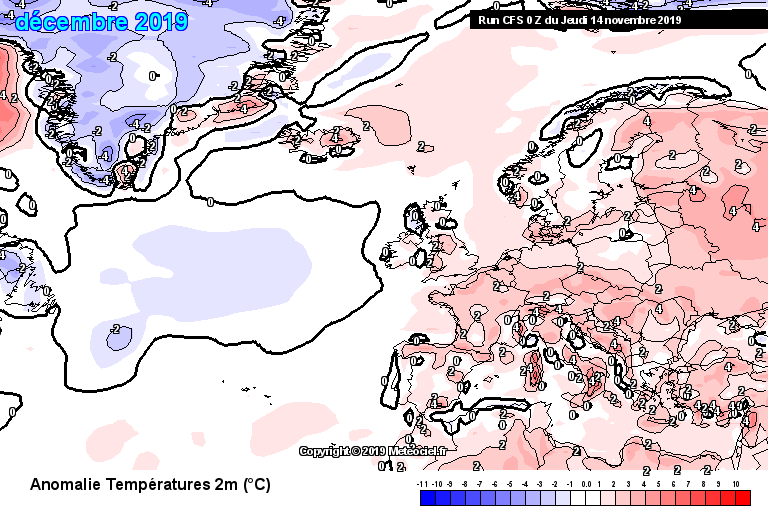

In weiten Teilen Europas wird der Dezember – welch Überraschung! – also deutlich milder als im langjährigen Schnitt. Zwei Grad muss man aufgrund der Statistik des zu Ende gehenden Jahrzehnts ja schon fast als gegeben annehmen (der letzte Dezember mit negativer Abweichung war 2010). Bei häufigen Westlagen und einigen Tagen höhenmilder Hochdrucklage dürfte es lokal auch locker höher gehen, insbesondere in föhnig beeinflussten Lagen und an inneralpinen Talflanken. Tiefer wird die Abweichung im nördlichen Alpenvorland angenommen, wo einerseits Staulagen und andererseits bei Hochdruckwetter bodennahe Auskühlung und Hochnebel das Mittel etwas nach unten ziehen.

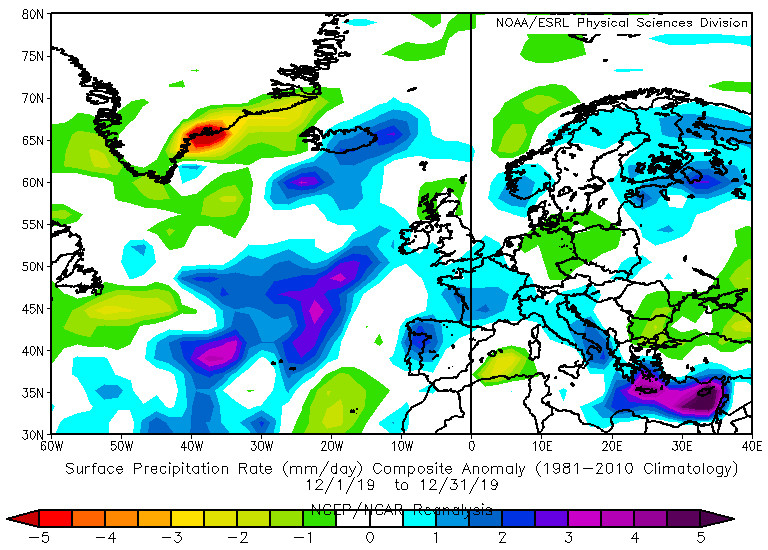

Bei überwiegendem Einfluss vom Atlantik her ist in West-/Nordwesteuropa von überdurchschnittlichen Niederschlägen auszugehen. Je weiter nach Osten und Süden, umso trockener wird es. Dies gilt insbesondere für die Alpensüdseite und den Alpenostrand, die häufig im Lee zu liegen kommen. Ebenfalls weitgehend trocken sieht es im westlichen und zentralen Mittelmeerraum aus. Nordeuropa scheint eher unauffällig mit geringen Abweichungen von der langjährigen Norm.

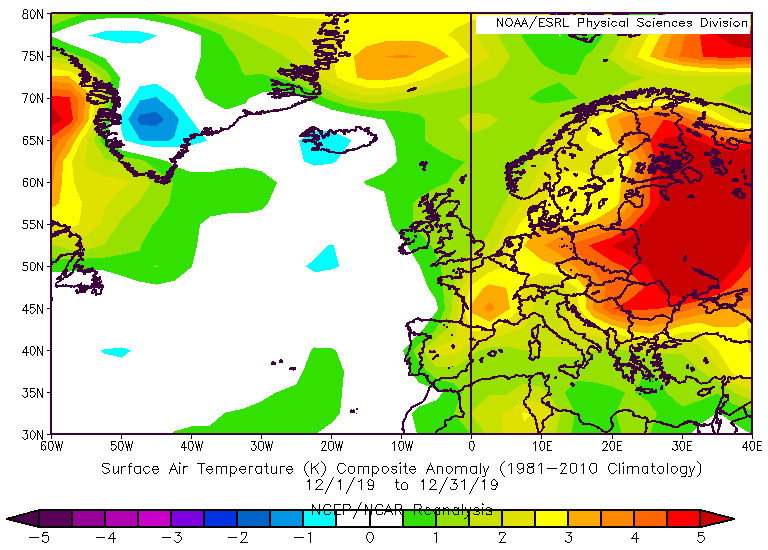

Vergleich der Prognose (oben) mit der Analyse (unten) der Abweichungen des Bodendrucks gegenüber dem langjährigen Mittel:

Dafür, dass uns die Ende Monat zur Verfügung stehenden neuen Läufe überhaupt nicht in den Kram gepasst hatten und wir bis zum 14.11. zurückblättern mussten, um etwas nach unseren Vorstellungen passendes zu finden, dürfen wir mit der Übereinstimmung der grossräumigen Druckgebiete und Strömungsmuster zufrieden sein. Abzug gibt es für die Position des Hochs, das sich nicht von den Azoren in Richtung Mittelmeer bewegen mochte, wie auch für die Ausdehnung der negativen Druckanomalie bis über ganz Skandinavien. Der fehlende Hochdruck in Südwesteuropa ist durch erneute Austrogungen zustande gekommen, was dann auch die in der Prognose vermutete Überraschung brachte, wenn auch nicht erst im letzten Monatsdrittel, sondern in der Woche vor Weihnachten: nämlich die markante Südföhnlage. Die in Aussicht gestellten Grosswettertypen sind ungefähr wie erwartet eingetroffen, mit einer Ausnahme: Statt einer Südwestlage gab es eben jene siebentägige Südlage vom 15. bis 21.12.

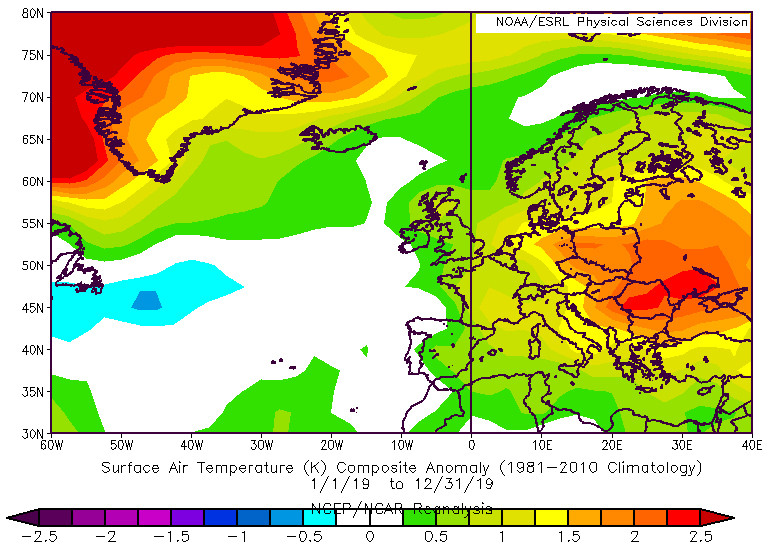

Die Abweichung der Monatsmitteltemperatur am Boden zur Klimanormperiode 1981-2010 (oben Prognose, unten Analyse):

Auch hier gilt: Für einen zum Zeitpunkt der Erstellung der Prognose zwei Wochen zurück liegenden Modelllauf ist die Analyse nahezu perfekt – zumindest wenn man den schon öfter in den letzten Monaten erwähnten Klimawandel-Zuschlag von 1-2 Grad draufschlägt. “Hitze”pol war erneut Osteuropa, diesmal mit geringfügig weniger extrem ausgeprägter Spitze als noch im November: Die höchsten Abweichungen (diese aber in einem riesigen Gebiet) lagen bei 6-7 Grad über der Klimanorm. Detaillierter und eindrücklicher zu sehen ist das in dieser Darstellung. Bei permanenter Düse aus West bis Süd und komplettem Fehlen von Strömungen aus Nord bis Ost muss das nicht weiter erstaunen, Fläche und Betrag der Abweichungen sind allerdings extrem und wenn bis auf das kühle Fitzelchen auf Island der ganze Kontinent derart deutlich zu warm ist, muss das zu denken geben…

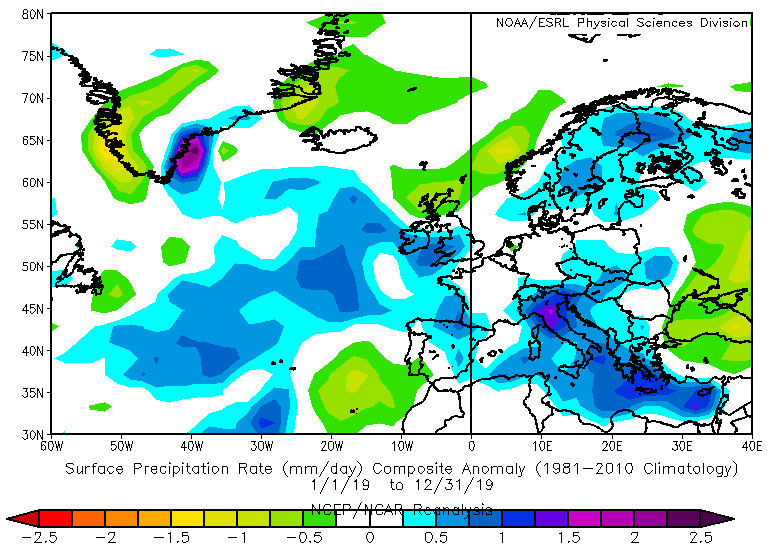

Interessant ist auch die Verteilung der Niederschläge:

Wie erwartet war es vor allem in Westeuropa etwas zu nass, aber auch Teile des Mittelmeergebietes wurden entgegen unserer Prognose häufiger bewässert (den Grund dafür haben wir in der Druckanalyse bereits erwähnt). Nasser als erwartet wurde auch Nordosteuropa, auch hier ist die Abweichung auf die weiter nach Osten ausgreifende Tiefdruckaktivität zurückzuführen. Was uns hingegen Kopfzerbrechen bereitet, ist die negative Abweichung im östlichen Mitteleuropa trotz deutlicher Tiefdruckdominanz und häufiger Westlagen, zumal ja milde Luftmassen mehr Feuchtigkeit mitführen können als kalte. Einen Strich durch unsere Prognose hat die Südlage bezüglich der erwarteten Trockenheit auf der Alpensüdseite gemacht. Details wie immer in den Karten der Landeswetterdienste: (Schweiz, Deutschland, Österreich).

Auch in diesem Monat dürfen wir mit den eingetroffenen Grosswettertypen im Vergleich zur Prognose zufrieden sein. West dominierte zusammen mit Nordwest, während die erwartete Südwestlage wie bereits erwähnt durch Süd ersetzt wurde. Die übrigen sieben Tage gehen auf die Lage “Hochdruckbrücke Mitteleuropa” zurück, welche den Niederungen zu Beginn und Ende des Monats zumindest eine kleine Ahnung davon gab, wie Winter eigentlich aussehen müsste – wenn auch nicht mit Schnee, so doch mit gefrierendem Nebel. Immerhin wurde dadurch gerade noch knapp verhindert, dass mancherorts der Dezember gänzlich ohne Eistag zu Ende ging, allerdings gelang auch dies nicht ganz in allen Regionen Mitteleuropas. Fazit: Unwinterlicher könnte ein Dezember kaum sein, was sich auch in der Witterungsanalyse zeigt, wo deutlich zu kühle Tage einmal mehr völlig fehlen.

Die Langfristprognose für den Januar findet man auf unserer Partnerseite orniwetter.info, sie wird zu Beginn des nächsten Monats in diesem Blog verifiziert.

Jahresbilanz 2019

Die in vielen Monaten auffällig hohen Abweichungen in Osteuropa wirken sich wenig überraschend auch in der Gesamtjahresbilanz aus. Bis zu 2.5 Grad Abweichung über das gesamte Jahr sind ein dickes Brett, zumal wir hier mit der bereits wärmeren Klimanormperiode 1981-2010 arbeiten. Eine negative Bilanz ist auf dem gesamten Kontinent nirgends zu finden, einzig der zentrale Nordatlantik bleibt unterkühlt – worauf wir auch die häufigen Hochdruck-, Südwest- und Südlagen bei uns zurückführen. Wir müssen davon ausgehen, dass sich dieses Muster in den nächsten Jahren zementiert, bis irgendwann die Verhältnisse in der Arktis so weit fortgeschritten sind, dass die nächste Stufe gezündet wird. Über deren genaue Auswirkungen wollen wir aber an dieser Stelle noch nicht spekulieren, sondern die genaue Grosswetterlagen-Analyse des bald ablaufenden Jahrzehnts abwarten.

Was man anhand der einzelnen Monate bereits erahnen konnte: Im nördlichen Mitteleuropa wurde die negative Niederschlagsbilanz aus 2018 in diesem Jahr fortgeführt, wenn auch auf weniger extremem Niveau. Allerdings muss man auch hier wie bei den Monatskarten vorsichtig sein, denn starke lokale Abweichungen (z.B. im trockenen Sachsen-Anhalt) werden von dieser groben Karte nicht aufgelöst. Was auch auffällt, ist der deutlich zu nasse Mittelmeerraum. Allerdings sind die Niederschläge hier für Natur, Landwirtschaft und Infrastruktur sehr ungünstig verteilt: Die Abweichungen gehen fast ausschliesslich auf Extremereignisse mit Schäden im Herbst und Winter zurück, der Rest des Jahres ist häufig trocken. Bedenklich ist die Trockenheit in Teilen Osteuropas in Kombination mit der extremen Wärme, zumal die dort an sich sehr fruchtbaren Böden für Getreideanbau genutzt werden. Setzt sich der Trend dort im Ausmass der letzten Jahre fort, wird aus den Steppen bald einmal Wüste.

Was bei der Witterungsanalyse auffällt: Die Abnahme kalter Tage auf Kosten der warmen Tage setzt sich deutlich und in noch schnellerem Ausmass als in den letzten Jahren fort. Hierbei muss erwähnt werden, dass diese Statistik nicht auf der Klimanormperiode 1981-2010 beruht, sondern auf Standardabweichungen des laufenden gleitenden Mittels. Die Erwärmung der letzten Jahre ist somit in diesen Abweichungen bereits eingepreist. Etliche Tage, die heute unter “normal” fallen, wären vor 10 Jahren noch “zu warm” gewesen, und was heute als “zu kalt” ausgewiesen wird, war vor 10 Jahren noch “normal”. (Beispiel hierfür: In Bern-Zollikofen lag der Tiefstwert 2019 bei -8.1 °C, das ist der höchste Jahrestiefstwert dieses Jahrhunderts, und in 16 der 19 Jahre wurden zweistellige Tiefstwerte gemessen, was 2004 und 2008 mit -9.8 bzw. -9.7 nur sehr knapp verfehlt wurde).

Spannend ist wie immer auch die Abweichung der Grosswettertypen zur langjährigen Statistik (1881-2008). Westlagen waren 2019 etwas weniger häufiger vertreten (Norm: 27 %), der fehlende Anteil wird von zusätzlichen Südwestlagen eingenommen (Norm: 5 %). Völlig im Rahmen waren Nordlagen (Norm: 16 %), Hochdrucklagen (Norm: 17 %) und Tiefdrucklagen (Norm: 2.5 %). Leicht übervertreten waren Nordwestlagen (Norm: 8.5 %), während der fehlende Anteil bei den Ostlagen (Norm: 15.5 %) von Südlagen vereinnahmt wurde (Norm: 8 %). Der vielfach heraufbeschworene Trend zur Meridionalisierung findet also nach wie vor nicht statt, vielmehr gab es in diesem Jahr eine Umverteilung innerhalb der meridionalen Lagen weg von Ost- hin zu wärmeren Südlagen (und was dieses Diagramm nicht zeigt: innerhalb des GWT Ost gab es eine Verlagerung von Nordost zu Südost), während der Übertritt von West zu den benachbarten Typen Nordwest und Südwest noch innerhalb der zu erwartenden Schwankungsbreite liegt.

Diese Seite ist bewusst werbefrei gehalten, um die Unabhängigkeit des Informationsgehaltes zu gewährleisten und nicht von den Inhalten abzulenken. Der kostenlose Zugang zu Informationen ohne boulevardeske Verzerrungen beim Thema Wetter und Klima ist uns sehr wichtig. Mit einer freiwilligen Spende unterstützen Sie die Arbeit von fotometeo.ch in einem schwierigen Marktumfeld und sichern das Fortbestehen des Blogs. Vielen Dank!

Falls Sie kein PayPal-Konto besitzen, können Sie direkt auf eines der angegebenen Konten unter den Kontaktdaten einzahlen.

Microwave am 8. Januar 2020 um 19:53 Uhr

Hoi Fabienne!

Vielen Dank, besonders auch für den Jahresrückblick. Eindrücklich, diese Wärme.

Was ist in Bezug auf Grösswetterlagen mit “dem Trend zur Meridionalisierung” gemeint?

Ich behaupte, zu wissen, was das allgemein bedeutet, aber kann mir auf das Heraufbeschwören gerade keinen Reim machen.

Grüsse und ein gutes neues Jahr!

Microwave

Fabienne Muriset am 8. Januar 2020 um 20:16 Uhr

Hallo Microwave

Die Theorie besagt, dass durch die stetige Verringerung des Arktis-Eises der Temperaturgradient zwischen Arktis und gemässigten Breiten gravierend abnimmt. Damit wird auch ein Antrieb für die Westwindzirkulation schwächer. Daher geht man davon aus, dass in Zukunft Westlagen abnehmen und stattdessen häufiger meridionale Lagen (also Nord, Ost oder Süd) auftreten. Das Klima in Europa würde dadurch kontinentaler (=allgemein trockener, im Sommer heisser, im Winter kälter). Dieser Trend ist saisonal (vor allem im Spätherbst, weil es länger dauert, bis sich in der Arktis die Eisdecke wieder ausdehnt) bereits festzustellen, aber noch nicht über das ganze Jahr gesehen. Wir werden zu gegebener Zeit noch näher auf dieses spannende Thema eingehen.

Beste Grüsse

Fabienne