Mit zunehmender Erfahrung in der Meteorologie glaubt man, man hätte alles schon mal gesehen. Worüber man sich als Kind noch extrem begeistern konnte: Nach bald 50 Jahren alles x-mal erlebt. Logisch, der 34. Schneesturm oder das 498. Gewitter im Leben ist nicht mehr ganz so prickelnd wie das erste bewusst erlebte. Und dann kommt der langweiligste Monat des Jahres: der öde, graue November. Nicht mehr Herbst und noch nicht Winter, Wetter findet so gut wie keines statt. Diesbezüglich wurden wir in Mitteleuropa nördlich der Alpen nicht enttäuscht. Und dann plottet man sich zum Ende des Monats die Europakarten und kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Der Blick über den Tellerrand, wo einfach Dinge passiert sind, die noch vor nicht allzu langer Zeit kaum denkbar gewesen wären. Im nächsten November erwischt es vielleicht uns, auch auf der sonst so langweiligen Nordseite der Alpen…

Das wurde selbst den niederschlagserprobten Südalpen zu viel: Überschwemmtes Gailtal in Kärnten (Bildquelle und ganze Zeitreihe: https://www.foto-webcam.eu/webcam/dobratsch/)

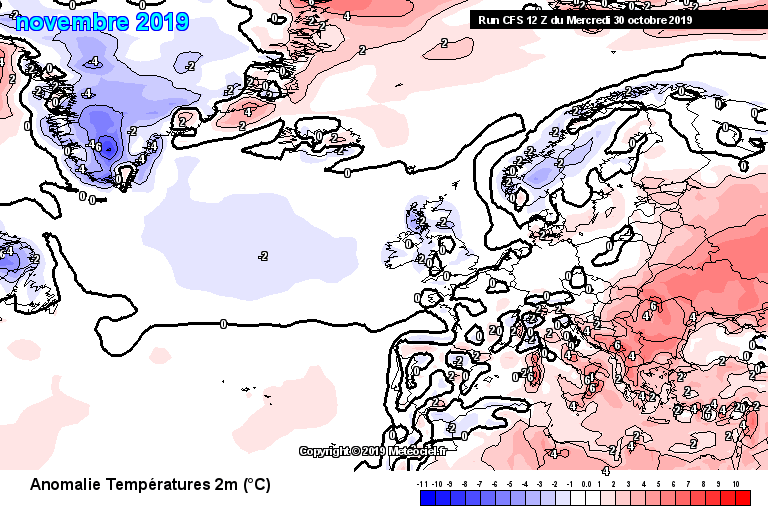

Die fotometeo.ch/orniwetter.info-Langfristprognose für den November, erstellt am 31. Oktober, lautete wie folgt:

Die in vielen Läufen des Langfristmodells CFS gerechneten Szenarien für die nächsten Wochen sind typisch für den Herbst: Durch das noch sehr warme östliche Mittelmeer wird ein Hochdruckgebiet über Osteuropa gestützt, das wiederum blockierend auf die eigentlich gut in Schwung kommende Westzirkulation auf dem Atlantik wirkt. Eine entsprechende Tiefdruckanomalie wird von der Südspitze Grönlands bis zu den Alpen gerechnet, wobei der Schwerpunkt über Irland zu liegen kommt. Auch das Azorenhoch hilft mit, dass sich eine von Neufundland bis nach Mitteleuropa gerichtete Frontalzone einstellen kann. Hier allerdings fächert die Westströmung durch die Blockierung auf: Sie muss entweder nach Norden oder Süden ausweichen. Mitteleuropa wird somit zur Kampfzone zwischen Hoch- und Tiefdruck.

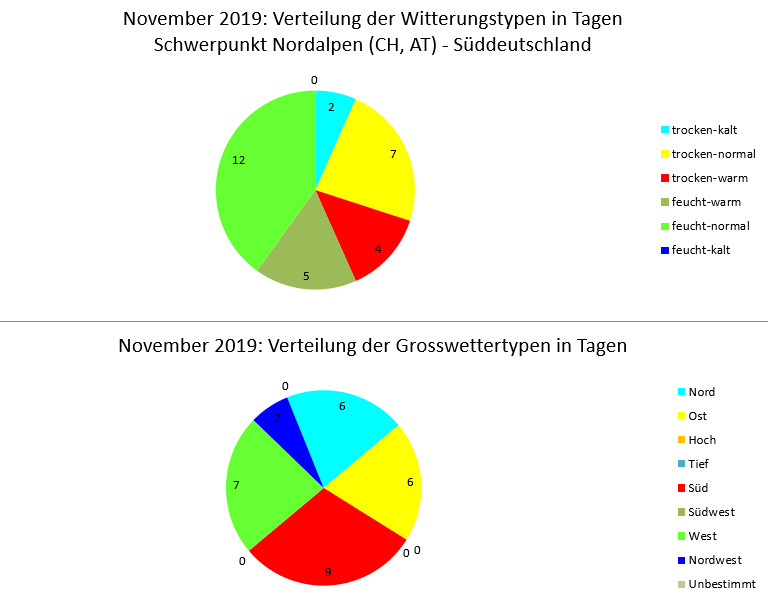

Daraus folgt, dass die Grosswettertypen West, Südwest und Süd abwechseln, je nachdem, wie stark das Tief über Westeuropa soeben austrogt. Vielleicht dreht es zwischenzeitlich auch mal auf Südost, oder der Trog kämpft sich vor seinem Tod mal so weit nach Osten, dass er sich für ein paar Tage über Mitteleuropa einnisten kann. Echte Nord- und Ostlagen haben hingegen kaum Chancen, sich durchzusetzen. Auf einen ersten ordentlichen Wintereinbruch muss man also noch eine Weile warten. Auch stehen die Chancen für eine stabile Hochdrucklage über Mitteleuropa eher schlecht: Für eine retrograde Verlagerung des osteuropäischen Hochs scheint die atlantische Westwindzone in diesem Herbst zu aktiv zu sein.

Mit vorherrschenden Windrichtungen aus West bis Süd wird der November in weiten Teilen Europas trotz häufig trüber Verhältnisse deutlich milder als im langjährigen Mittel. Dabei sind es weniger die hohen Tageshöchstwerte als vielmehr die milden, da wolkenreichen Nächte, die den Ausschlag geben. Wie die Erfahrung aus den letzten Monaten zeigt, muss man bei der Temperaturkarte einen permanenten Klimawandel-Zuschlag von einem bis zwei Grad draufrechnen, dann verschwinden auf der Anomalie-Karte die blauen Flecken in Mitteleuropa vollständig und es kommt eine flächige positive Abweichung von 1-2 Grad gegenüber der Klimanorm 1981-2010 heraus, im östlichen Mitteleuropa wären das dann schon 2-4 Grad. Die aktuelle Kälte in Nordskandinavien scheint sich halten zu können, wenn auch nicht mehr im extremen Ausmass von Ende Oktober. In Westeuropa sollte der November ungefähr normal temperiert verlaufen.

Viel Niederschlag bringt der Tiefdruckeinfluss vor allem an den Küsten Westeuropas, stellenweise aber auch im Mittelmeerraum. Ob die Verteilung im Alpenraum so wie in der Karte gezeigt (eher Westlagen-dominiert) eintrifft, oder ob doch eher der Süden nasser wird als der Norden (eher Südlagen- bzw. Föhn-dominiert), wird sich zeigen müssen. Jedenfalls ist trotz reichlichem Niederschlag im Alpenraum noch nicht mit Schnee bis in tiefere Lagen zu rechnen, dies bleibt vorerst dem Hochgebirge und den höheren Mittelgebirgslagen vorbehalten.

Vergleich der Prognose (oben) mit der Analyse (unten) der Abweichungen des Bodendrucks gegenüber dem langjährigen Mittel:

Auch wenn manche meinen, das sei Käse, was wir da machen: Wenn die Prognose unsicher ist, dann sagen wir das deutlich. Wenn wir sagen, dass die Prognose vertrauenswürdig ist, dann trifft sie in den meisten Fällen auch ein. So auch diesmal. Was die Lage des für Mitteleuropa bestimmenden Tiefdruckgebiets angeht, so war das nahezu ein Volltreffer. Punktabzug gibt es für die Abweichung des Betrags: Die Persistenz lag etwa 50 % höher als erwartet. Wenn man als Meteorologin bloss den Mut hätte, auch mal die extremste Modellvariante für voll zu nehmen, denn der zum Zeitpunkt der Erstellung der Prognose aktuellste vorliegende Lauf sah so aus: 30.10.2019 18z. Nun haben wir eben den zweitbesten vorliegenden Lauf gewählt, das gibt 9 von 10 Punkten für die menschliche Leistung – damit können wir leben 😉 Keine Auswirkung auf Mitteleuropa hatte der höhere Luftdruck über dem Nordmeer und Island, mal abgesehen davon, dass er den Tiefdruck eine Spur weiter nach Südosten drückte. Dadurch wurde auch die schwache Hochdruckbrücke über dem Mittelmeer zugeschüttet. Wie auch immer: Die von uns erwartete Verteilung der Grosswetterlagen traf sehr genau ein, wir werden das weiter unten noch detaillierter erläutern.

Auch wenn manche meinen, das sei Käse, was wir da machen: Wenn die Prognose unsicher ist, dann sagen wir das deutlich. Wenn wir sagen, dass die Prognose vertrauenswürdig ist, dann trifft sie in den meisten Fällen auch ein. So auch diesmal. Was die Lage des für Mitteleuropa bestimmenden Tiefdruckgebiets angeht, so war das nahezu ein Volltreffer. Punktabzug gibt es für die Abweichung des Betrags: Die Persistenz lag etwa 50 % höher als erwartet. Wenn man als Meteorologin bloss den Mut hätte, auch mal die extremste Modellvariante für voll zu nehmen, denn der zum Zeitpunkt der Erstellung der Prognose aktuellste vorliegende Lauf sah so aus: 30.10.2019 18z. Nun haben wir eben den zweitbesten vorliegenden Lauf gewählt, das gibt 9 von 10 Punkten für die menschliche Leistung – damit können wir leben 😉 Keine Auswirkung auf Mitteleuropa hatte der höhere Luftdruck über dem Nordmeer und Island, mal abgesehen davon, dass er den Tiefdruck eine Spur weiter nach Südosten drückte. Dadurch wurde auch die schwache Hochdruckbrücke über dem Mittelmeer zugeschüttet. Wie auch immer: Die von uns erwartete Verteilung der Grosswetterlagen traf sehr genau ein, wir werden das weiter unten noch detaillierter erläutern.

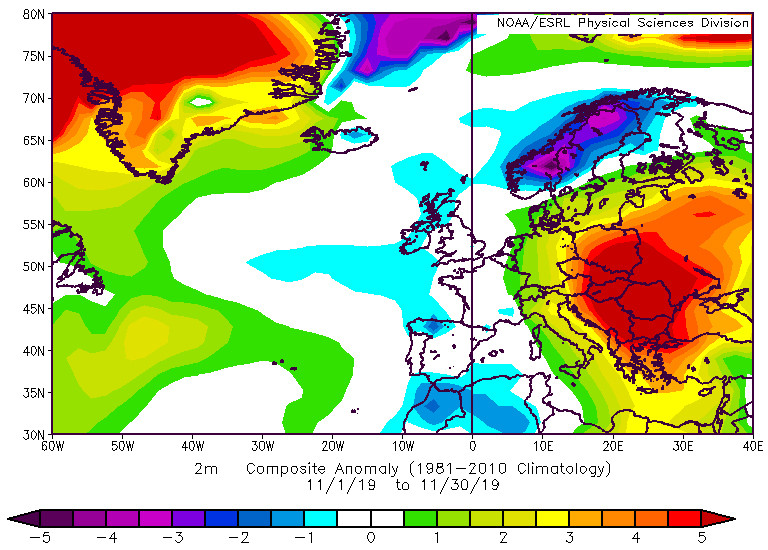

Die Abweichung der Monatsmitteltemperatur am Boden zur Klimanormperiode 1981-2010 (oben Prognose, unten Analyse):

Auch hier wäre der vorliegende 18z- statt des 12z-Laufs die bessere Wahl gewesen, allerdings geht es auch hier nur um Details. Was das Modell nicht erkennen konnte, ist der extrem scharfe meridionale Temperaturgradient genau durch Mitteleuropa hindurch, verursacht durch eine leichte Westverschiebung der Wärme bis an den Alpenostrand. Diese wiederum war der ausserordentlich starken Persistenz des blockierenden Osteuropa-Hochs geschuldet; die Kaltluftvorstösse im Westen endeten immer genau über Bayern und Westösterreich. Zwar gingen wir von einer starken Erhaltungsneigung aus, das Gezeigte hat dann aber die Erwartungen noch mal übertroffen. Bös daneben gehauen hat das Modell rund um Grönland – da wäre auch der 18z-Lauf nicht besser gewesen. Dort, wo die Skala bei weitem gesprengt wird, also in Rumänien, betrug die durchschnittliche Abweichung zur langjährigen Norm übrigens im Schnitt 8 Grad (besser zu sehen auf dieser Karte hier). Ein normaler September wäre dort also nicht viel wärmer als es der vergangene November war. Man stelle sich dies einfach mal 1000 km weiter westlich vor, vielleicht bereits in ein paar Jahren, wenn die Konstellation gerade mal passt…

Auch hier wäre der vorliegende 18z- statt des 12z-Laufs die bessere Wahl gewesen, allerdings geht es auch hier nur um Details. Was das Modell nicht erkennen konnte, ist der extrem scharfe meridionale Temperaturgradient genau durch Mitteleuropa hindurch, verursacht durch eine leichte Westverschiebung der Wärme bis an den Alpenostrand. Diese wiederum war der ausserordentlich starken Persistenz des blockierenden Osteuropa-Hochs geschuldet; die Kaltluftvorstösse im Westen endeten immer genau über Bayern und Westösterreich. Zwar gingen wir von einer starken Erhaltungsneigung aus, das Gezeigte hat dann aber die Erwartungen noch mal übertroffen. Bös daneben gehauen hat das Modell rund um Grönland – da wäre auch der 18z-Lauf nicht besser gewesen. Dort, wo die Skala bei weitem gesprengt wird, also in Rumänien, betrug die durchschnittliche Abweichung zur langjährigen Norm übrigens im Schnitt 8 Grad (besser zu sehen auf dieser Karte hier). Ein normaler September wäre dort also nicht viel wärmer als es der vergangene November war. Man stelle sich dies einfach mal 1000 km weiter westlich vor, vielleicht bereits in ein paar Jahren, wenn die Konstellation gerade mal passt…

Nicht weiter überraschend ist das Resultat bei den Niederschlägen:

Extrem persistente Wetterlagen haben auch immer eine Ungleichverteilung des nassen Segens von oben zur Folge, wobei in solchen Fällen der Segen rasch zum Fluch werden kann, wie die verbreiteten Überschwemmungen in vielen Ländern Südeuropas gezeigt haben. Auch der Südwesten Österreichs war bis zu 5-fachem Niederschlag eines normalen Novembers davon betroffen, während auf der Alpennordseite vielerorts gerade mal die Hälfte des zu erwartenden Niederschlags gefallen ist. Details wie immer in den Karten der Landeswetterdienste: (Schweiz, Deutschland, Österreich). Damit ist auch die einzige offene Frage bei der Prognose deutlich beantwortet, ob sich eher die Südlagen oder die Westlagen dominanter auf die Niederschlagsverteilung im Alpenraum auswirken werden. Eigentlich nur logisch, bringen doch Südwinde vom warmen Mittelmeer her deutlich mehr Feuchtigkeit als vom kühleren Atlantik – bei etwas mehr Hochdruckeinfluss wäre allerdings der Niederschlag im Süden weitaus weniger extrem ausgefallen. Auch hier wäre man also mit der Wahl des 18z-Laufs besser gelegen. Allerdings nur für die Alpensüdseite, während die Prognose für die Alpennordseite deutlich zu nass ausgefallen wäre. Man erkennt an diesem Beispiel: Perfekte Langfristprognosen gibt es kaum, immer liegt der Hund irgendwo Detail begraben.

Extrem persistente Wetterlagen haben auch immer eine Ungleichverteilung des nassen Segens von oben zur Folge, wobei in solchen Fällen der Segen rasch zum Fluch werden kann, wie die verbreiteten Überschwemmungen in vielen Ländern Südeuropas gezeigt haben. Auch der Südwesten Österreichs war bis zu 5-fachem Niederschlag eines normalen Novembers davon betroffen, während auf der Alpennordseite vielerorts gerade mal die Hälfte des zu erwartenden Niederschlags gefallen ist. Details wie immer in den Karten der Landeswetterdienste: (Schweiz, Deutschland, Österreich). Damit ist auch die einzige offene Frage bei der Prognose deutlich beantwortet, ob sich eher die Südlagen oder die Westlagen dominanter auf die Niederschlagsverteilung im Alpenraum auswirken werden. Eigentlich nur logisch, bringen doch Südwinde vom warmen Mittelmeer her deutlich mehr Feuchtigkeit als vom kühleren Atlantik – bei etwas mehr Hochdruckeinfluss wäre allerdings der Niederschlag im Süden weitaus weniger extrem ausgefallen. Auch hier wäre man also mit der Wahl des 18z-Laufs besser gelegen. Allerdings nur für die Alpensüdseite, während die Prognose für die Alpennordseite deutlich zu nass ausgefallen wäre. Man erkennt an diesem Beispiel: Perfekte Langfristprognosen gibt es kaum, immer liegt der Hund irgendwo Detail begraben.

Die Zufriedenheit mit der Prognose betreffend die Grosswetterlagen wurde bereits weiter oben angesprochen. West- und Südlagen wechselten sich ab, der Grosswettertyp Ost wurde einzig durch eine Südostlage repräsentiert, auch das lag in unseren Erwartungen. Der Grosswettertyp Nord kam ebenfalls der Prognose entsprechend durch Trog Mitteleuropa zustande, wobei diese Klassifizierung extrem auf Kante genäht war: Der Osten Österreichs verblieb stetig in der Südströmung, während nur das westliche Mitteleuropa in die Nordströmung zu liegen kam. Eine logische Folge, wenn die Trogachse genau über Bayern und Tirol verharrt und wegen des blockierenden Hochs im Osten nicht weiter vorankommt. Auch der GWT West ist durch eine besondere Wetterlage vertreten: Alle sieben Tage weisen eine südliche Westlage aus. Auch dies erstaunt nicht: Wenn die Lage blockiert ist, versuchen die atlantischen Tiefs, südlich des blockierenden Hochs nach Osten zu gelangen. In diesem Monat war das stets zum Scheitern verurteilt: Die Tiefs wurden nach Süden umgelenkt, daraus entstanden die Lagen Trog Westeuropa und Trog Mitteleuropa mit den verheerenden abtropfenden Tiefs ins Mittelmeer. Dies erklärt auch, wieso zwischen Süd und West der Grosswettertyp Südwest fehlt, den man eigentlich erwarten müsste. Dafür wäre ein Hoch über dem Mittelmeer nötig, was man allerdings in diesem November vergeblich suchte.

Die Zufriedenheit mit der Prognose betreffend die Grosswetterlagen wurde bereits weiter oben angesprochen. West- und Südlagen wechselten sich ab, der Grosswettertyp Ost wurde einzig durch eine Südostlage repräsentiert, auch das lag in unseren Erwartungen. Der Grosswettertyp Nord kam ebenfalls der Prognose entsprechend durch Trog Mitteleuropa zustande, wobei diese Klassifizierung extrem auf Kante genäht war: Der Osten Österreichs verblieb stetig in der Südströmung, während nur das westliche Mitteleuropa in die Nordströmung zu liegen kam. Eine logische Folge, wenn die Trogachse genau über Bayern und Tirol verharrt und wegen des blockierenden Hochs im Osten nicht weiter vorankommt. Auch der GWT West ist durch eine besondere Wetterlage vertreten: Alle sieben Tage weisen eine südliche Westlage aus. Auch dies erstaunt nicht: Wenn die Lage blockiert ist, versuchen die atlantischen Tiefs, südlich des blockierenden Hochs nach Osten zu gelangen. In diesem Monat war das stets zum Scheitern verurteilt: Die Tiefs wurden nach Süden umgelenkt, daraus entstanden die Lagen Trog Westeuropa und Trog Mitteleuropa mit den verheerenden abtropfenden Tiefs ins Mittelmeer. Dies erklärt auch, wieso zwischen Süd und West der Grosswettertyp Südwest fehlt, den man eigentlich erwarten müsste. Dafür wäre ein Hoch über dem Mittelmeer nötig, was man allerdings in diesem November vergeblich suchte.

Die Langfristprognose für den Dezember findet man auf unserer Partnerseite orniwetter.info, sie wird zu Beginn des nächsten Monats in diesem Blog verifiziert.

Diese Seite ist bewusst werbefrei gehalten, um die Unabhängigkeit des Informationsgehaltes zu gewährleisten und nicht von den Inhalten abzulenken. Der kostenlose Zugang zu Informationen ohne boulevardeske Verzerrungen beim Thema Wetter und Klima ist uns sehr wichtig. Mit einer freiwilligen Spende unterstützen Sie die Arbeit von fotometeo.ch in einem schwierigen Marktumfeld und sichern das Fortbestehen des Blogs. Vielen Dank!

Falls Sie kein PayPal-Konto besitzen, können Sie direkt auf eines der angegebenen Konten unter den Kontaktdaten einzahlen.