Wie schnell es bei meridionaler Zirkulationsform von einem Extrem ins andere kippen kann, hat uns soeben der Übergang vom Frühling in den Sommer gezeigt. Überwogen im April noch Wetterlagen des Typs Nord, waren im Juni die Südlagen am Zug. Die Gründe für die zonale Phase im Mai dazwischen haben wir ja im letzten Monatsrückblick ausführlich erklärt. Wie meist bei Südlagen-dominierten Monaten etablierte sich ein deutliches Ost-West-Gefälle bei den Temperaturen und beim Sonnenschein und ein umgekehrtes beim Niederschlag. So war der Juni 2021 in Österreich der drittheisseste seit Messbeginn 1767, insbesondere im Osten wo 9 bis 11 Hitzetage registriert wurden. Bern (natürlich etwas höher gelegen) verzeichnete hingegen keinen einzigen Hitzetag: Die Höchstwerte wurden an mehreren Tagen wenige Zehntel unter der 30-Grad-Marke von aufziehenden Gewittern ausgebremst. Apropos Gewitter: Die Versicherungen melden für die Schweiz, Deutschland und Österreich neue Rekorde bei den Schadensummen durch Überflutungen, grossen Hagel, Blitzschlag und Sturm.

Eine Verifikation der Prognose wie in den letzten Jahren üblich ergibt wenig Sinn. Die Prognose musste anhand eines Ensemble-Mittels aus drei Tagen erstellt werden, es standen keine Karten mit Einzelläufen des Langfristmodells zur Verfügung. Das ist etwa so, wie wenn man für den täglichen Wetterbericht von allen verfügbaren Modellen der letzten drei Tage ein einziges Mittel bilden würde. Wir beschränken uns daher auf die nüchterne Analyse:

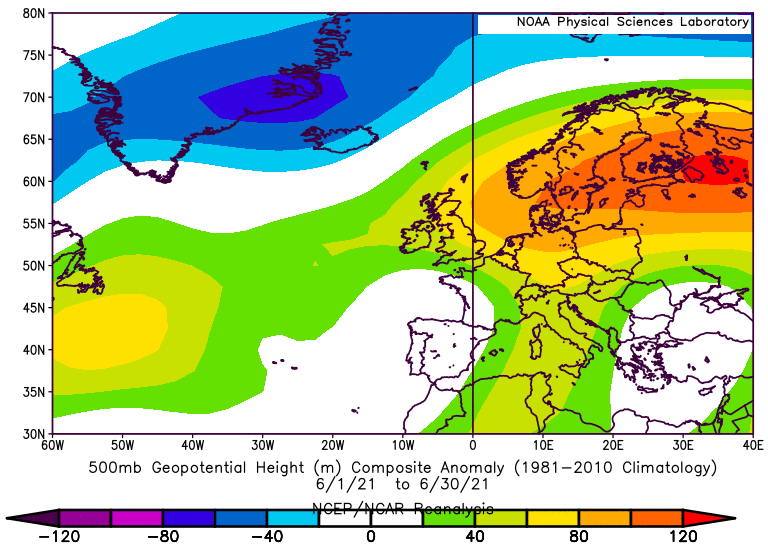

Abweichungen des Geopotenzials in rund 5500 m gegenüber dem langjährigen Mittel:

Europa liegt unter einer einzigen, riesigen Hochdruckanomalie mit Zentrum im Nordosten des Kontinents. Einzig der äusserste Südwesten und Südosten weisen minimale Abweichungen nach unten auf. Das für die Jahreszeit übliche Islandtief ist nach Norden verdrängt worden und nahm nur sehr selten Einfluss auf unser Wetter. Die Schwäche in der Hochdruckbrücke zwischen dem nach Westen verschobenen Azorenhoch und dem Nordeuropahoch deutet die häufigen Austrogungen und Abtropfungen auf dem östlichen Nordatlantik an – mehr dazu ganz am Schluss.

Abweichung der Monatsmitteltemperatur in rund 1500 m Höhe zur Klimanormperiode 1981-2010:

Die Karte der Temperaturabweichung bildet fast 1:1 die Druckverhältnisse ab: Typisch für blockierte bzw. wenig dynamische Lagen im Frühsommer, wo Luftmassen wochenlang über denselben Gebieten verharren und durch die Sonneneinstrahlung und das Absinken innerhalb der Hochdruckgebiete erwärmt werden, während innerhalb der wolkenreichen und ebenfalls meist stationären Tiefdruckgebiete die Luft kühl bleibt. Gut zu erkennen ist auf dieser Karte auch, wie das Hoch im Nordosten Europas stetig durch Warmluftzufuhr aus Süden gefüttert und am Leben erhalten wurde.

Abweichung der Monatsmitteltemperatur am Boden zur Klimanormperiode 1981-2010:

Aufgrund der über weite Strecken des Monats nahezu stationären Druckgebilde und schwachen Windzirkulationen unterscheidet sich die Karte der Bodentemperatur nur wenig von jener in 1500 m Höhe. Ersichtlich ist die Wirkung des kalten Wassers auf die bodennahe Luftschicht im östlichen Nordatlantik und in der Nordsee, während das warme Wasser im östlichen Mittelmeer die kühle Höhenluft von unten her gemildert hat.

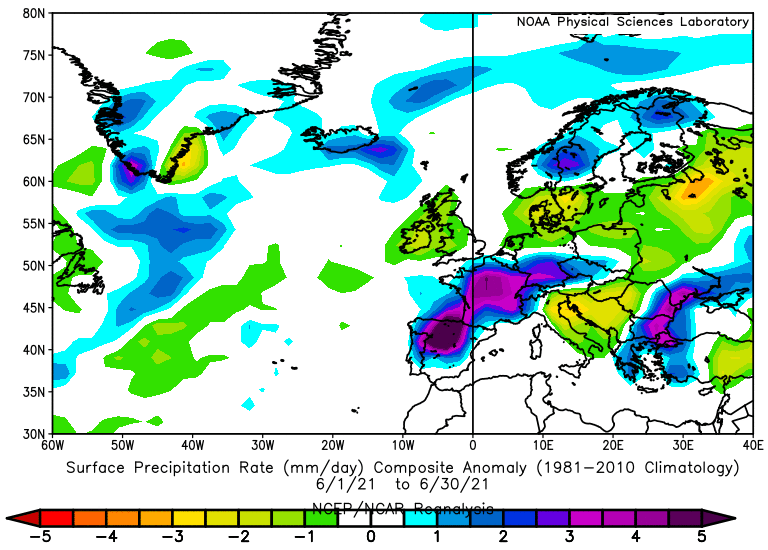

Abweichung des Monatsniederschlags gegenüber der Klimanorm 1981-2010:

Auffällig ist hier der nasse Westwindgürtel, der sich auf dem Nordatlantik über Island in Richtung Spitzbergen vertschüsst und nie auch nur den Hauch einer Chance hatte, auf unser Wetter Einfluss zu nehmen. Hingegen hat sich eine imposante Gewitterschiene von Nordspanien über die Alpennordseite und Süddeutschland hinweg bis nach Tschechien und Südpolen etabliert. Gewitterreich waren auch Teile Skandinaviens am nordwestlichen Rand des Hochs in einer häufig von der Ostsee mit Feuchtigkeit gefütterten Südostströmung. Eine ungute Kombination aus Hitze und Trockenheit erlebten hingegen weite Teile Italiens über den Nordbalkan bis nach Ostösterreich und Ungarn sowie das Baltikum und Nordwestrussland. Die Karten der Landeswetterdienste zeigen die regionalen Abweichungen natürlich viel genauer: Schweiz, Österreich, Deutschland.

Ein einziger deutlich unterkühlter Tag konnte sich ganz am Ende des Monats gerade noch so reinmogeln, während mehr als ein Drittel des Monats als “zu warm” gilt. Der deutliche Überhang der nassen Tage von 18:12 ist ein Phänomen eines sich von der Westschweiz bis nach Nordbayern erstreckenden Bandes – inneralpin und im Osten Österreichs sähe die Bilanz etwa genau umgekehrt aus. Fast die Hälfte des Monats war vom Grosswettertyp Süd geprägt, sehr aussergewöhnlich für Juni, aber voll im Trend der stetig zunehmenden Südwest- und Südlagen im Sommer der letzten Jahre. Davon fielen 10 Tage auf Trog Westeuropa und 4 Tage auf Tief Britische Inseln, wodurch sich geradezu ein Vergleich dieser beiden Grosswetterlagen aufdrängt.

Kleiner Wetterlagen-Exkurs: Unterschied Trog Westeuropa zu Tief Britische Inseln

Beide Wetterlagen gehören zum Grosswettertyp Süd und sind nahe miteinander verwandt, und doch weisen sie wesentliche Unterschiede auf, die sich auf den Witterungscharakter in Mitteleuropa auswirken. Unwetter bringen im Sommer beide Wetterlagen: Trog Westeuropa (TRW) und Tief Britische Inseln (TB) liegen in der Verantwortung für Schwergewitter auf der Alpennordseite der Schweiz auf den Rängen zwei und drei. Erstaunen tut dies nicht, bringen doch beide Wetterlagen sehr energiereiche Luftmassen aus südlicher bis südwestlicher Richtung zu uns. Nur die Hochdruckbrücke Mitteleuropa sorgt noch etwas häufiger für Unbill, ist allerdings in der Regel im Schadenausmass weniger verheerend, weil lokal begrenzt. Die vom Höhenwind angetriebenen Süd- bis Südwestlagengewitter schlagen hingegen oft Schadenschneisen von mehreren hundert Kilometern Länge, wie wir dies im vergangenen Monat gleich mehrmals erleben mussten. Unser Wetterlagenkalender kann daher auch als Vorwarnprodukt konsultiert werden. Doch schauen wir uns die Charakteristik von TRW und TB doch genauer an:

Trog Westeuropa greift sehr weit nach Süden aus, oft bis zu den Kanarischen Inseln. Entsprechend wird auch Heissluft aus der Sahara angezapft, die mitsamt Saharastaub sehr weit bis nach Nordeuropa transportiert werden kann:

Hält eine TRW-Lage längere Zeit an wie dies im vergangenen Juni der Fall war, wechseln sich häufig trockene und feuchte Phasen ab. Im Sommer ist diese Wetterlage fast ein Garant für heisse bis sehr heisse Phasen mit möglichen Temperaturrekorden: je weiter östlich, umso wahrscheinlicher, ebenso in den Föhntälern der Alpennordseite. Charakteristisch ist auch der Höhenrücken (Hr) über den Alpen, der bei der Lage Tief Britische Inseln fehlt. Nicht gerade typisch für diese Lage ist in diesem Beispiel das aus der vorangegangenen Nordwestlage verbliebene Resttief über Südosteuropa, meist liegt bei TRW ganz Osteuropa unter Hochdruckeinfluss.

Genau eine Woche später: Tief Britische Inseln

Bei Tief Britische Inseln (auch wenn der Tiefkern wie in diesem Fall ein wenig südwestlicher liegt), kommt die Luftmasse nicht aus der Sahara über das westliche Mittelmeer wie bei TRW zu uns, sondern aus Spanien und ist somit in der Regel etwas weniger heiss, dafür feuchter:

Charakteristisch für diese Wetterlage ist, dass das Tief vom Haupttrog über dem Nordmeer abgeschnürt wird, manchmal kann auch ein ausgedehnteres Hochdruckgebiet über dem Nordmeer liegen. Durch den Hochdruck im Norden wird bald einmal die Zufuhr von Polarluft unterbunden, in der Folge verwirbeln die kalten und warmen Luftmassen im abgeschnürten Tief zusehends und es füllt sich langsam auf. Meist verlagert sich das Tief langsam nach Osten und mündet in die Grosswetterlage Tief Mitteleuropa (TM), wie dies auch Ende Juni 2021 der Fall war. In diesem Fall gerät Mitteleuropa unter die Kaltluft auf der Rückseite des Tiefs, was einen deutlichen Temperaturrückgang zur Folge hat.

Diese Seite ist bewusst werbefrei gehalten, um die Unabhängigkeit des Informationsgehaltes zu gewährleisten und nicht von den Inhalten abzulenken. Der kostenlose Zugang zu Informationen ohne boulevardeske Verzerrungen beim Thema Wetter und Klima ist uns sehr wichtig. Mit einer freiwilligen Spende unterstützen Sie die Arbeit von fotometeo.ch in einem schwierigen Marktumfeld und sichern das Fortbestehen des Blogs. Vielen Dank!

Falls Sie kein PayPal-Konto besitzen, können Sie direkt auf eines der angegebenen Konten unter den Kontaktdaten einzahlen.

Kurt Nadler am 3. November 2021 um 23:49 Uhr

es sei hier der legendäre 24. juni 2021 erwähnt, eine jahrhundert-großhagellage im gesamten norden österreichs, wie sie das land eigentlich noch nie erlebt hatte. nicht da und dort ein hagelstrich, sondern lauter solche über 100 kilometer, mit verheerenden folgen, dazu der südostmährische extremtornado. kein noch so alter einwohner hat etwa in meinem früheren wohnort im oberösterr. mühlviertel so was gekannt. faustgroße dachdurchschläge in 70 jahre unversehrtem dach als anschauliches einzelbeispiel.

müsste man eigentlich googeln, obs mittlerweile eine studie hierzu gibt, und auch die analyse diverser webcambilder wäre spannend

Fabienne Muriset am 5. November 2021 um 15:47 Uhr

Lieber Kurt

Zum Fall vom 24.06.2021 in Österreich und Südmähren empfehle ich wärmstens den Beitrag meines Kollegen Felix in Wien: https://meteoerror.wordpress.com/2021/06/26/24-06-21-superzelle-bei-wien-tornado-in-tschechien-produkte-des-klimawandels/

Liebe Grüsse

Fabienne

Kurt Nadler am 6. November 2021 um 23:28 Uhr

besten dank. mit den dortigen links gibts reichlich weitre infos.

ich werd mich einmal an eine der besten webcams in ö, jene von ubimet (https://www.foto-webcam.eu/webcam/wien/), wenden und die damaligen wiener becken-superzellen von der “maschekseite” her anschaun; zeitraffergefilmt hatte ich sie von SO – aber leider mit dem leithaberg als vordergrund.