Bereits vor Wochenfrist durften alle, die es hören wollten (und auch alle anderen, zur besten Sendezeit in der Hauptausgabe der Tagesschau im Schweizer Fernsehen) sich den mittelalterlichen Bären vom Wetter am Siebenschläfertag (und nur genau an diesem!) aufbinden lassen, das in der Folge sieben Wochen anhalten soll. Auch heute wird man auf allen möglichen Kanälen diesen Schmäh zum besten geben, obwohl wissenschaftlich längst widerlegt. Aber heutzutage ist sich die Medienbranche nicht mehr zu schade, ihr Publikum zu veräppeln – und die Wetterbranche macht notgedrungen angesichts der immer mehr wegbrechenden Einnahmequellen munter mit. Deshalb sehen wir es auch in diesem Jahr als unsere Pflicht an, exklusiv die korrekte Auslegung der Siebenschläfer-Regel anzuwenden.

Erwachen nun die Schweizer und Südwestdeutschen sieben Wochen lang täglich unter dichten Schleierwolken, die Innsbrucker und Elbtaler im Nebel, die Ostsee-Urlauber unter ödem Stratus und die Thüringer unter stahlblauem Himmel?

Da wir nicht wissen können, wie alt genau die Siebenschläfer-Regel ist und seither eine Kalenderreform stattgefunden hat, ist es völlig unmöglich, den genauen Stichtag für die Regel zu eruieren. Wir wissen einzig, dass sich der Stichtag nach dem Sonnenstand nach der Kalenderreform um maximal zehn Tage nach hinten verschoben hat, das wäre der 7. Juli. Ist die Regel aber sehr alt, kann es auch deutlich weniger sein. Daher hat sich die Methode bewährt, sich die Entwicklung der nordhemisphärischen Zirkulationsform und deren Auswirkungen auf Mitteleuropa um den Monatswechsel Juni/Juli anzuschauen und daraus den groben Trend für den Zeitraum bis Mitte August abzuleiten.

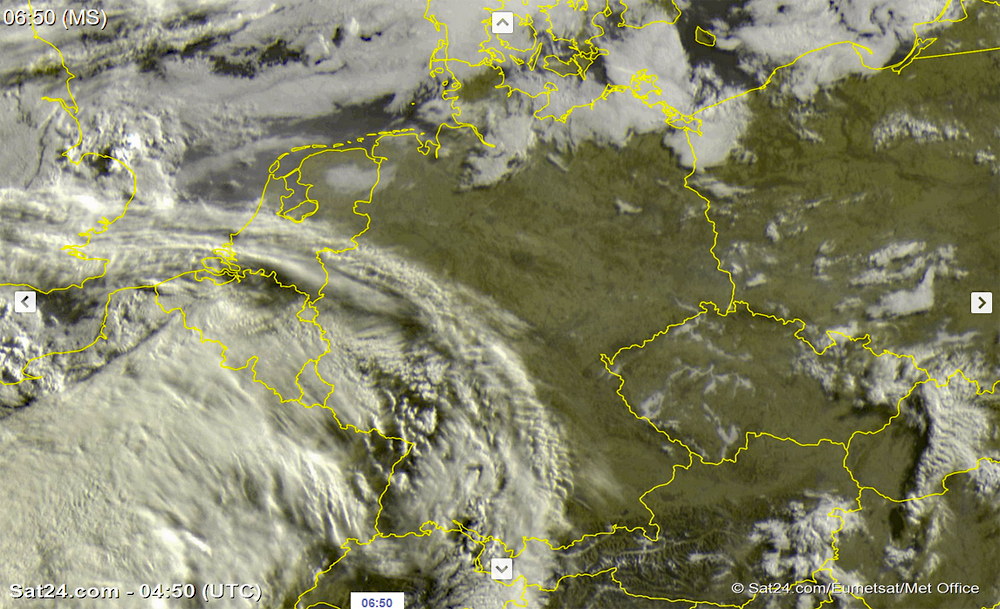

So präsentiert sich die Ausgangslage:

Wie bereits in der vergangenen Woche liegt wiederum ein abgeschnürtes Tiefdruckgebiet über Westeuropa und führt mit einer südwestlichen Höhenströmung sehr warme und zunehmend feuchte Luft nach Mitteleuropa. Der Einfluss des Tiefs beschränkt sich heute Sonntag auf die westlichen Regionen Mitteleuropas, weiter östlich wirkt noch ein Höhenrücken und dämpft zumindest im Flachland die Gewitterneigung. Am Montag und Dienstag bewegt sich dieses Tief langsam nach Osten, wodurch die um das Tief herumgeführte Kaltluft von Westen her allmählich Boden gut machen kann. An der Luftmassengrenze über Mitteleuropa entwickeln sich wie bereits letzte Woche heftige Gewitter mit viel Regen, Hagel und Sturm. In der kühleren Luft bleibt es auch ab Wochenmitte zwar unbeständig, die Unwettergefahr geht aber in der deutlich weniger energiereichen Luftmasse zurück.

In der Folge – und das ist nun entscheidend für unsere Hochsommer-Prognose – stellt sich die Grosswetterlage um:

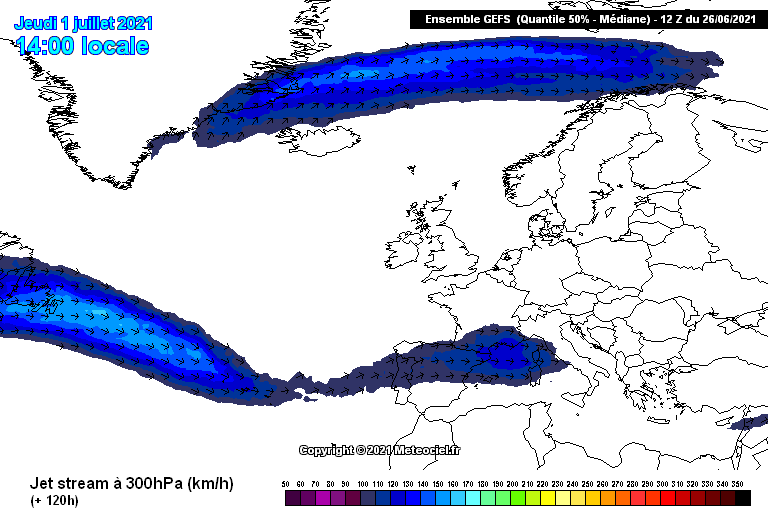

Wir sehen, dass sich der Jetstream aufsplittet in einen sehr weit nördlich liegenden Ast, der die Westwindzone und deren Tiefdruckgebiete nördlich von Island und Skandinavien durchsteuert. Ein zweiter Ast liegt weit südlich über den Azoren und erreicht Südeuropa in abgeschwächter Form. Eine solche Situation haben wir in den zehn Jahren, seit wir diese Siebenschläfer-Prognosen erstellen, noch nie vorgefunden. Man darf also gespannt sein, wie gut sich die Regel auch unter den neuen gegebenen Umständen bewährt…

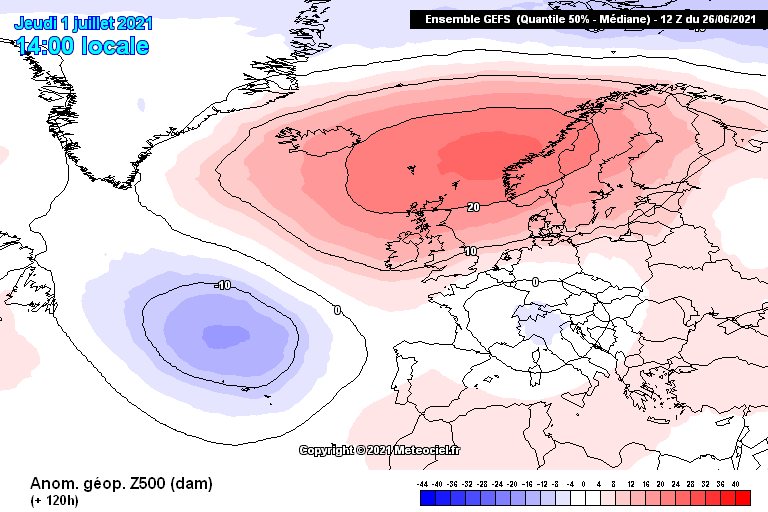

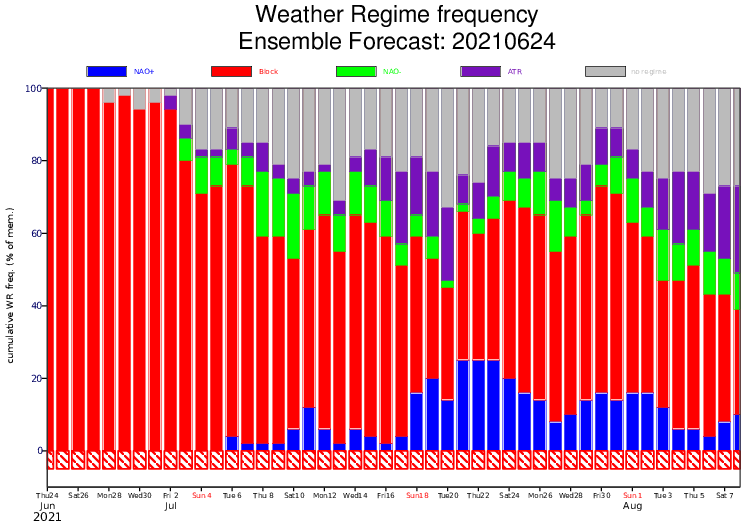

Die Folge dieser aussergewöhnlichen Jetstream-Lage manifestiert sich in einem blockierenden Hochdruckgebiet, das sich von der grönländischen Ostküste über ganz Nordeuropa hinweg nach Osten erstreckt. Tiefdruckgebiete umschiffen dieses Hoch sowohl nördlich als auch südlich entsprechend der Lage des Jetstreams. Für uns entscheidend sind Alpen- und Azorentief, wobei das Alpentief der sich allmählich auffüllende Rest des ehemaligen Biskayatiefs darstellt, bis zum Wochenende noch weiter nach Osten ziehen und seinen Einfluss auf unser Wetter verlieren soll. Die wichtigste Rolle nimmt danach das Verhalten des Azorentiefs ein: Auf seiner Vorderseite steuert es aus Südwesten warme Luft über Westeuropa nach Norden und stützt weiter das Skandinavienhoch. Die Blockadesituation soll – mit den üblichen Abweichungen im Detail – modellübergreifend anhalten. Wie mächtig diese Blockade derzeit modelliert wird, zeigt die Cluster-Analyse des europäischen Wettermodells, das beinahe den gesamten Hochsommer erfasst:

Quelle: https://www.ecmwf.int/

In dieser Grafik zeigt sich, dass die zu dieser Jahreszeit übliche zonale Zirkulationsform (blau, NAO+ = mehr oder weniger Westlage und ihre verwandten Lagen) ab Mitte Juli wieder häufiger gerechnet wird, aber trotzdem keinen Fuss in die Tür bekommen soll. Die blockierende Lage (rot) bleibt bis zum Ende die wahrscheinlichste Variante. Daraus können sich folgende Szenarien ergeben: Das Blockadehoch verbleibt mehr oder weniger in seiner nördlichen Position, wobei je nach westlicher oder östlicher Verschiebung abgetropfte Tiefdruckgebiete aus Westen oder Osten um das Hoch herumgeführt nach Mitteleuropa gelangen (zyklonale Ostlagen, Trog Westeuropa, eventuell Südostlagen). Möglich ist auch eine allmähliche Verschiebung des nördlichen Jetstreams und eine Südverlagerung des Blockadehochs, das somit über Mitteleuropa zu liegen kommen könnte. Ersteres Szenario bedeutet für das südliche Mitteleuropa einen überdurchschnittlich warmen Sommer mit häufigen Unwetterlagen durch ungewöhnliche Gewitterzugbahnen, im Norden häufiger stabiles Hochdruckwetter mit nur gelegentlichen Streifschüssen der südlich herumeiernden Tiefs. Die zweite Variante wäre Sommer 2003 reloaded, wobei: So einen kann es eigentlich nur einmal geben. Vielleicht ist das alles aber auch wie schon so Vieles in diesem Jahr eine Modellspinnerei, die bereits morgen Makulatur ist. Man darf auf jeden Fall gespannt sein!

Diese Seite ist bewusst werbefrei gehalten, um die Unabhängigkeit des Informationsgehaltes zu gewährleisten und nicht von den Inhalten abzulenken. Mit einer freiwilligen Spende unterstützen Sie die Arbeit von fotometeo.ch in einem schwierigen Marktumfeld und sichern das Fortbestehen des Blogs. Vielen Dank!

Falls Sie kein PayPal-Konto besitzen, können Sie direkt auf eines der angegebenen Konten unter den Kontaktdaten einzahlen.