Dieser Dezember legte einen Ablauf hin, wie er in alten Lehrbüchern mitsamt Singlaritätenkalender zu finden ist. Die Rückkehr zur zonalen Zirkulation mit starkem Einfluss des Atlantiks auf Europa, die Kältewelle (wenn auch kurz), gefolgt vom klassischen Weihnachtstauwetter, erstaunt nach dem verrückten Wetterjahr 2018 umso mehr. Man könnte daraus ableiten, dass der Klimawandel die physikalischen Gesetze, die dem jährlichen Lauf der Sonne folgen, (noch) nicht einfach so auszuhebeln vermag. Allerdings zeigt dieser klassische Ablauf des Dezembers auch, dass dadurch mittlerweile Temperaturüberschüsse von zwei bis drei Grad in weiten Teilen West- und Mitteleuropas gegenüber der langjährigen Norm resultieren können.

Winterzauber in der Heiligen Nacht – allerdings nur in den Hochalpen (Bildquelle und Zeitreihe: https://www.foto-webcam.eu/webcam/feldkopf/2018/12/24/2030)

Die fotometeo.ch/orniwetter.info-Langfristprognose für den Dezember, erstellt am 30. November, lautete wie folgt:

Aus dem vielfältigen Angebot der verschiedenartigen CFS-Läufe wurde einer herausgepickt, der weder auf Westwindlage OpenEnd setzt, noch auf eine extreme Rückkehr ins Blockademuster. Die Westlage des ersten Monatsdrittels zeichnet sich zwar deutlich als Tiefdruckanomalie ab, die sich von Neufundland über den Atlantik bis weit in den europäischen Kontinent hinein erstreckt, diese wird allerdings durch eine Hochdruckbrücke vom nach Osten verschobenen Azorenhoch über Irland nach Island und Grönland unterbrochen. Übersetzt heisst dies: Irgendwann dürfte der Jetstream wieder zusammenbrechen, worauf die Neufundlandtiefs über dem westlichen Nordatlantik austrogen und eine Keilbildung über dem Ostatlantik ermöglichen. Ob sich daraus über Europa eine längere oder nur vorübergehende Nordlage ergibt oder dies in eine Ostlage mit Skandinavienhoch mündet, bleibt offen – die Möglichkeit ist jedenfalls gegeben und somit auch ein winterliches zweites Dezemberdrittel. Dass wir nicht auf einen Lauf mit fixer Blockadelage bis zum Monatsende gesetzt haben, beruht auf den etwa 70% statistischer Wahrscheinlichkeit eines Weihnachtstauwetters, ist aber zugegebenermassen reine Spekulation.

Aus diesem fiktiven Ablauf (Anfang und Ende mild bis sehr mild, dazwischen mal winterlich) ergibt sich für weite Teile West- und Mitteleuropas ein im Schnitt ungefähr 2 Grad über dem langjährigen Mittel temperierter Monat, wobei der Temperaturüberschuss in Osteuropa deutlich abnimmt. Deutlich kühler als normal wird nur der äusserste Nordosten Europas gerechnet. Ein deutliches (wenn auch auf der Karte wahrscheinlich übertriebenes) Muster von kühleren Stauseiten (westlich und nördlich) gegenüber föhnigen Leeseiten (östlich und südlich) wird an den Gebirgen gezeigt.

Vor allem die regenreiche Westlage des ersten Dezemberdrittels sorgt erstmals seit Januar wieder für Niederschläge über der langjährigen Norm in weiten Teilen Europas. Auch hier werden Stau- und Föhneffekte an den Gebirgen gut simuliert. Die östliche Position des Azorenhochs wird durch die trockene Zone in Südwesteuropa deutlich, während über Osteuropa ins östliche Mittelmeer austrogende Tiefs auch weiten Teilen Südosteuropas viel Niederschlag (wahrscheinlich meist als Schnee bis in tiefe Lagen) bringen.

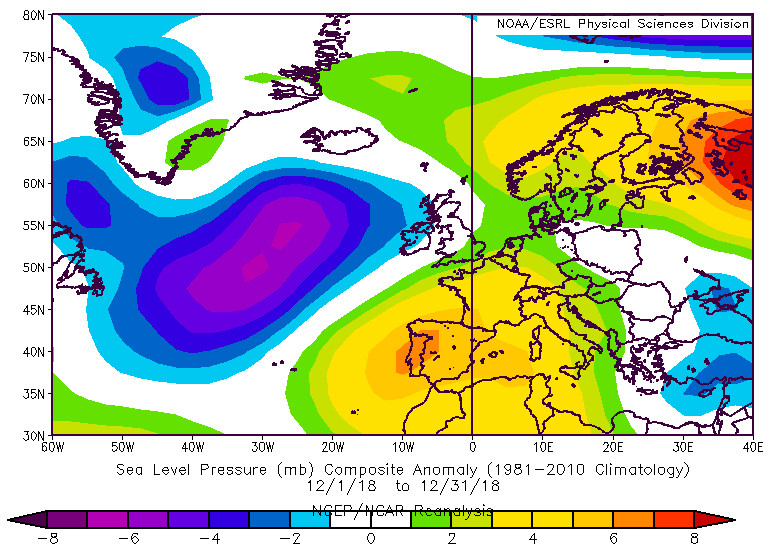

Vergleich der Prognose (oben) mit der Analyse (unten) der Abweichungen des Bodendrucks gegenüber dem langjährigen Mittel:

Der für Mitteleuropa entscheidende Hochdruckblock mit Zentrum über Südwesteuropa wurde von der Prognose sehr gut erkannt, er war sogar etwas stärker als erwartet. Ihm hatten wir die vielen Nordwestlagen – über weite Strecken antizyklonal geprägt – zu verdanken. Überschätzt wurde hingegen die Tiefdrucktätigkeit über Osteuropa, dennoch stimmt auch hier das grobe Muster. Der wesentlich stärker als erwartete Tiefdruck über dem Nordatlantik hatte auf Europa keinen direkten, aber sehr wohl indirekten Einfluss: Er stützte auf seiner Vorderseite mit Warmluftzufuhr aus den Subtropen das eingangs erwähnte Hoch über Südwesteuropa, das sich demzufolge als ausserordentlich stabil erwies.

Der für Mitteleuropa entscheidende Hochdruckblock mit Zentrum über Südwesteuropa wurde von der Prognose sehr gut erkannt, er war sogar etwas stärker als erwartet. Ihm hatten wir die vielen Nordwestlagen – über weite Strecken antizyklonal geprägt – zu verdanken. Überschätzt wurde hingegen die Tiefdrucktätigkeit über Osteuropa, dennoch stimmt auch hier das grobe Muster. Der wesentlich stärker als erwartete Tiefdruck über dem Nordatlantik hatte auf Europa keinen direkten, aber sehr wohl indirekten Einfluss: Er stützte auf seiner Vorderseite mit Warmluftzufuhr aus den Subtropen das eingangs erwähnte Hoch über Südwesteuropa, das sich demzufolge als ausserordentlich stabil erwies.

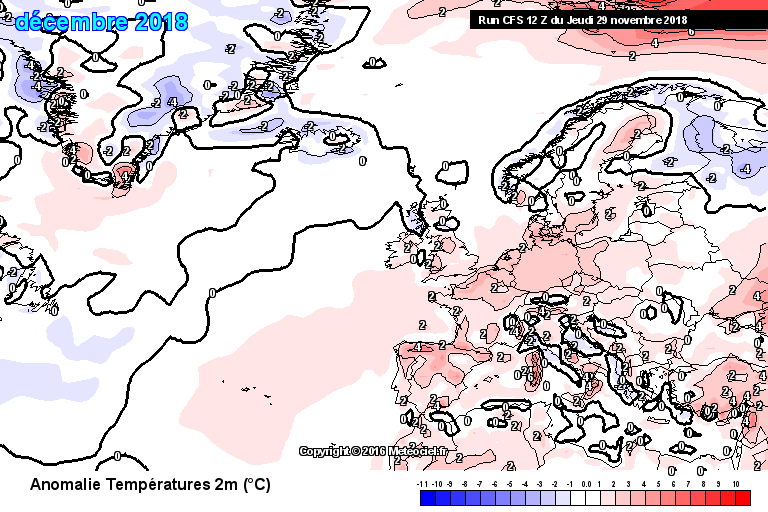

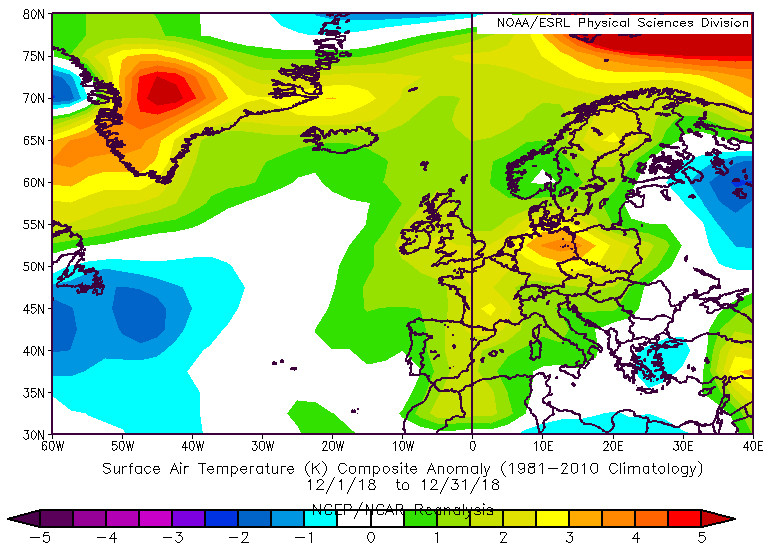

Die Abweichung der Monatsmitteltemperatur am Boden zur Klimanormperiode 1981-2010 (oben Prognose, unten Analyse):

Bei der Temperaturanalyse erkennt man, dass die positive Temperaturabweichung in West- und Mitteleuropa von der Prognose gut getroffen wurde, ebenfalls die Kälte in Nordosteuropa, die allerdings nicht wie erwartet auf Skandinavien übergreifen konnte. In Norddeutschland ist der Wärmeüberschuss am deutlichsten und liegt sogar etwas mehr als ein Grad über der Prognose. Nicht zuletzt deshalb, weil die erwartete Kältephase zur Monatsmitte kürzer ausfiel als erwartet.

Bei der Temperaturanalyse erkennt man, dass die positive Temperaturabweichung in West- und Mitteleuropa von der Prognose gut getroffen wurde, ebenfalls die Kälte in Nordosteuropa, die allerdings nicht wie erwartet auf Skandinavien übergreifen konnte. In Norddeutschland ist der Wärmeüberschuss am deutlichsten und liegt sogar etwas mehr als ein Grad über der Prognose. Nicht zuletzt deshalb, weil die erwartete Kältephase zur Monatsmitte kürzer ausfiel als erwartet.

Grossräumig können wir mit der Niederschlagsprognose zufrieden sein, wie immer, wenn die ungefähre Verteilung von Hoch- und Tiefdruckanomalien gut berechnet wurden. Etwas weniger nass als erwartet wurde es in Osteuropa, korrespondierend mit der weniger aktiven Tiefdrucktätigkeit in dieser Region. Für Mitteleuropa können wir uns wie immer auf die präzisen Analysen der Landeswetterdienste verlassen: (Schweiz, Österreich, Deutschland). In diesen drei Ländern wurden die Erwartungen erfüllt: Verbreitet gab es überdurchschnittliche Niederschläge. Im Flachland fielen meist 120 -150 % der Klimanorm, einzig in einem Streifen von Schleswig-Holstein bis Brandenburg gibt es ein paar Flecken mit knapp unterdurchschnittlicher Niederschlagsausbeute. Die doppelte bis dreifache Menge fiel am nördlichen Alpenkamm, im Alpenvorland und in den Mittelgebirgen sowie in einem recht breiten Streifen vom Saarland bis zum Bayerischen Wald. Deutlich zu trocken war es auf der Alpensüdseite, wo über weite Strecken des Monats Nordföhn vorherrschte.

Grossräumig können wir mit der Niederschlagsprognose zufrieden sein, wie immer, wenn die ungefähre Verteilung von Hoch- und Tiefdruckanomalien gut berechnet wurden. Etwas weniger nass als erwartet wurde es in Osteuropa, korrespondierend mit der weniger aktiven Tiefdrucktätigkeit in dieser Region. Für Mitteleuropa können wir uns wie immer auf die präzisen Analysen der Landeswetterdienste verlassen: (Schweiz, Österreich, Deutschland). In diesen drei Ländern wurden die Erwartungen erfüllt: Verbreitet gab es überdurchschnittliche Niederschläge. Im Flachland fielen meist 120 -150 % der Klimanorm, einzig in einem Streifen von Schleswig-Holstein bis Brandenburg gibt es ein paar Flecken mit knapp unterdurchschnittlicher Niederschlagsausbeute. Die doppelte bis dreifache Menge fiel am nördlichen Alpenkamm, im Alpenvorland und in den Mittelgebirgen sowie in einem recht breiten Streifen vom Saarland bis zum Bayerischen Wald. Deutlich zu trocken war es auf der Alpensüdseite, wo über weite Strecken des Monats Nordföhn vorherrschte.

Die Hälfte des Monats war vom Grosswettertyp West bis Südwest beherrscht, der Rest – bis auf eine viertägige Ostlage zur Monatsmitte – von Nordwest. Entsprechend dauerte die (relativ zahme) Kältewelle nur wenige Tage. Die elf Tage mit feucht-warrmer Witterung unterstreichen den grossflächigen Wärmeüberschuss von zwei bis drei Grad gegenüber dem langjährigen Mittel. Herauszustreichen ist, dass nicht nur die West-/Südwest-, sondern auch die Nordwestlagen überdurchschnittliche Temperaturen brachten. Zu Beginn des Winters ist dies aufgrund der noch warmen Meere normal, allerdings wurde hier der wärmende Effekt aufgrund der vom rekordwarmen Sommer aufgeheizten Nordsee zusätzlich verstärkt.

Die Hälfte des Monats war vom Grosswettertyp West bis Südwest beherrscht, der Rest – bis auf eine viertägige Ostlage zur Monatsmitte – von Nordwest. Entsprechend dauerte die (relativ zahme) Kältewelle nur wenige Tage. Die elf Tage mit feucht-warrmer Witterung unterstreichen den grossflächigen Wärmeüberschuss von zwei bis drei Grad gegenüber dem langjährigen Mittel. Herauszustreichen ist, dass nicht nur die West-/Südwest-, sondern auch die Nordwestlagen überdurchschnittliche Temperaturen brachten. Zu Beginn des Winters ist dies aufgrund der noch warmen Meere normal, allerdings wurde hier der wärmende Effekt aufgrund der vom rekordwarmen Sommer aufgeheizten Nordsee zusätzlich verstärkt.

Die Langfristprognose für den Januarr findet man auf unserer Partnerseite orniwetter.info, sie wird zu Beginn des nächsten Monats in diesem Blog verifiziert.

Diese Seite ist bewusst werbefrei gehalten, um die Unabhängigkeit des Informationsgehaltes zu gewährleisten und nicht von den Inhalten abzulenken. Der kostenlose Zugang zu Informationen ohne boulevardeske Verzerrungen beim Thema Wetter und Klima ist uns sehr wichtig. Mit einer freiwilligen Spende unterstützen Sie die Arbeit von fotometeo.ch in einem schwierigen Marktumfeld und sichern das Fortbestehen des Blogs. Vielen Dank!

Falls Sie kein PayPal-Konto besitzen, können Sie direkt auf eines der angegebenen Konten unter den Kontaktdaten einzahlen.