Abseits der Nordalpen wird dieser Januar wohl sehr schnell in Vergessenheit geraten. Weder brachte dieser Monat einen sehr kalten Abschnitt, wie man ihn eigentlich im Hochwinter erwarten würde, noch zeichnete er sich durch besonders milde Wetterlagen aus. In den Tieflagen insbesondere der Nordhälfte Deutschlands empfand man den Januar eher als Fortsetzung des Spätherbstes, hier resultierte auch eine Abweichung von ungefähr +2 Grad zum langjährigen Mittel. Auf der Alpensüdseite war der Monat mild und trocken aufgrund des häufig herrschenden Nordföhns. Einzig in den Nordalpen und am Alpenhauptkamm hatte man Winter satt mit dem Dreifachen zur normalen Niederschlagsmenge, die hauptsächlich in Form von Schnee fiel und immer wieder für prekäre Lawinengefahr sorgte.

Sisyphusarbeit des Monats: Webcam freischaufeln (Bildquelle und ganze Zeitreihe: https://www.foto-webcam.eu/webcam/jenner-sued/)

Die fotometeo.ch/orniwetter.info-Langfristprognose für den Januar, erstellt am 31. Dezember, lautete wie folgt:

Über den ganzen Monat gemittelt bleiben nur Reste einer Hochdruckdominanz im Bereich Azoren und Skandinavien übrig, während sich eine Tiefdruckanomalie von der Südspitze Grönlands bis Island abzeichnet und eine weitere als Rest der Anfang Januar über Osteuropa ausbrechenden Polarluft im östlichen bis zentralen Mittelmeerraum liegen bleibt. Übersetzt heisst dies: Im ersten Monatsdrittel überwiegen Nord- bis Nordwestlagen, ab dem zweiten Monatsdrittel müssten – wenn es nach meinen Vorstellungen läuft und das SSW keinen Strich durch die Rechnung macht – wieder Westlagen allmählich das Zepter übernehmen. Um Gewissheit zu haben, müsste man mit der Prognose bis etwa zum 5. Januar abwarten: Dann nämlich sollte sich abzeichnen, ob doch das SSW gewinnt. Doch wer will schon erst am 5. des Monats eine Monatsprognose lesen…?

Die wiedererstarkende Westdrift wird weiten Teilen Nordeuropas einen überdurchschnittlich milden Januar bescheren, was nicht zuletzt den immer noch hohen Wassertemperaturen als Folge des Rekordsommers in der Nordsee geschuldet ist. Je weiter ins Landesinnere, umso schwerer wird es die die milde Atlantikluft zunächst gegen die auf dem Kontinent liegende Kaltluft haben. Im Osten Europas wird im Schnitt ein zu kalter Monat resultieren, während es in Mitteleuropa wohl auf eine Nullnummer – gemittelt aus kalter erster und milder zweiter Monatshälfte – herauslaufen wird. Das Chaos auf der Temperaturkarte rund um die Alpen ist also nicht ganz für voll zu nehmen: Tendenziell wird es in der Höhe wohl kälter als im langjährigen Mittel bleiben, ebenso in eher windgeschützten Lagen und nach Osten hin.

Die Nordlage zu Beginn des Monats bringt zwar direkt am Alpennordhang einigen Neuschnee, in Wasseräquivalent umgerechnet ist dies allerdings relativ wenig, weil fluffig. Zusammen mit den nachfolgend anrennenden atlantischen Fronten dürfte es wohl auf einen ungefähr normal feuchten Monat hinauslaufen mit Tendenz zu überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen am Alpenhauptkamm. Die Karte zeigt allgemein wenig extreme Abweichungen, am ehesten fällt noch der feuchte Mittelmeerraum auf. Sollte die Westlage voll aufdrehen, sind die Niederschlagsmengen in Westeuropa wohl eher zu niedrig angesetzt.

Vergleich der Prognose (oben) mit der Analyse (unten) der Abweichungen des Bodendrucks gegenüber dem langjährigen Mittel:

Es wird auf den ersten Blick klar: Diese Prognose ging völlig in die Binsen. Aus dem erwarteten Viererdruckfeld ist eine Blockadesituation mit zwei nahezu persistierenden Gegenspielern geworden. Die erwartete Tiefdruckaktivität über dem Nordatlantik konnte sich nicht etablieren, stattdessen dehnte das Azorenhoch seinen Einfluss bis nach Island aus. Die schwach gerechnete Tiefdruckanomalie in Südosteuropa war deutlich stärker und besetzte ganz Osteuropa. In dieser Konstellation gab es über weite Strecken des Monats hinweg fast nur zwei Grosswettertypen: Nord und Nordwest. Wenn dies in einem Winter geschieht, in dem aufgrund der Wassertemperaturverteilung eigentlich eine positive NAO vorherrschen müsste, dann hat meistens eine schnelle Stratosphären-Erwärmung (SSW) – wie in der ausführlichen Version der Prognose zu lesen – die Finger im Spiel. In diesem Jahr war sie weniger ausgeprägt und hatte nicht den starken Einfluss wie 2018 mit einem über Wochen hinweg umgekehrten Zonalwind (= Ostwind) bis in die Troposphäre hinab, sondern sorgte lediglich dafür, dass die Westwindzirkulation ausgebremst wurde. Wie in der Prognose angekündigt, stellte sich zur Monatsmitte zwar eine zyklonale Westlage ein, konnte sich aber nicht länger als drei Tage halten. In der Folge regenerierte sich das Muster des ersten Monatsdrittels und hielt sich bis kurz vor Monatsende.

Es wird auf den ersten Blick klar: Diese Prognose ging völlig in die Binsen. Aus dem erwarteten Viererdruckfeld ist eine Blockadesituation mit zwei nahezu persistierenden Gegenspielern geworden. Die erwartete Tiefdruckaktivität über dem Nordatlantik konnte sich nicht etablieren, stattdessen dehnte das Azorenhoch seinen Einfluss bis nach Island aus. Die schwach gerechnete Tiefdruckanomalie in Südosteuropa war deutlich stärker und besetzte ganz Osteuropa. In dieser Konstellation gab es über weite Strecken des Monats hinweg fast nur zwei Grosswettertypen: Nord und Nordwest. Wenn dies in einem Winter geschieht, in dem aufgrund der Wassertemperaturverteilung eigentlich eine positive NAO vorherrschen müsste, dann hat meistens eine schnelle Stratosphären-Erwärmung (SSW) – wie in der ausführlichen Version der Prognose zu lesen – die Finger im Spiel. In diesem Jahr war sie weniger ausgeprägt und hatte nicht den starken Einfluss wie 2018 mit einem über Wochen hinweg umgekehrten Zonalwind (= Ostwind) bis in die Troposphäre hinab, sondern sorgte lediglich dafür, dass die Westwindzirkulation ausgebremst wurde. Wie in der Prognose angekündigt, stellte sich zur Monatsmitte zwar eine zyklonale Westlage ein, konnte sich aber nicht länger als drei Tage halten. In der Folge regenerierte sich das Muster des ersten Monatsdrittels und hielt sich bis kurz vor Monatsende.

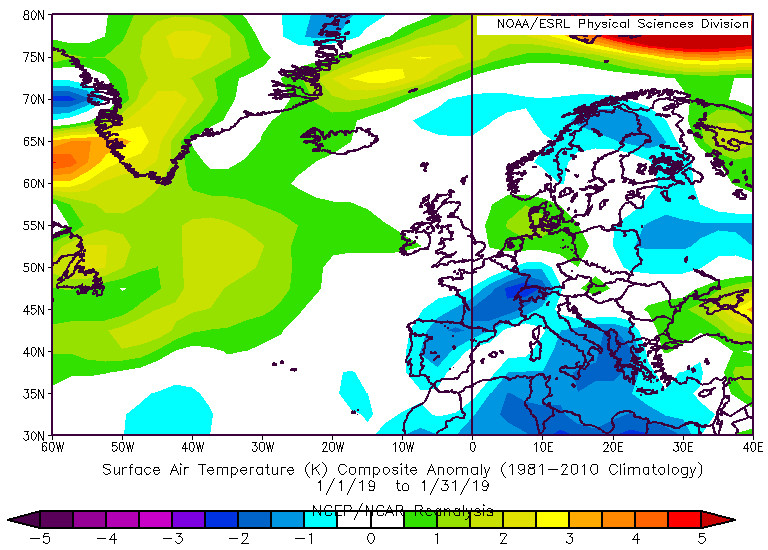

Die Abweichung der Monatsmitteltemperatur am Boden zur Klimanormperiode 1981-2010 (oben Prognose, unten Analyse):

Wenn die Druckverteilung falsch berechnet wurde, kann meistens auch die Temperaturverteilung nicht stimmen. Für den äussersten Osten und die Schwarzmeerregion wurde sie noch richtig berechnet, ebenso für das Gebiet rund um die Nordsee. Auch die warme Zunge von Island bis Spitzbergen wurde als Folge fehlender Vereisung richtig erkannt – das war’s dann aber auch schon. Besonders frappierend sind die Fehlprognosen im Mittelmeerraum und in Skandinavien. Was hingegen wieder richtig erkannt wurde, ist die negative Abweichung in den höheren Regionen der Alpen als Folge häufiger Höhenkaltluft. Wie meist bei solchen Lagen, vermag die grob aufgelöste NOAA-Analyse die Feinheiten regionaler Unterschiede nicht darzustellen. Da diese gerade in Mitteleuropa zwischen Hochlagen und Niederungen wesentlich sind, empfehlen wir einen Blick auf diese Analyse hier. Da wird deutlich, dass der Kältepol in den Hochalpen lag und nicht etwa im Oberrheingraben, wo sogar eine leicht positive Abweichung zur Klimanorm resultierte.

Wenn die Druckverteilung falsch berechnet wurde, kann meistens auch die Temperaturverteilung nicht stimmen. Für den äussersten Osten und die Schwarzmeerregion wurde sie noch richtig berechnet, ebenso für das Gebiet rund um die Nordsee. Auch die warme Zunge von Island bis Spitzbergen wurde als Folge fehlender Vereisung richtig erkannt – das war’s dann aber auch schon. Besonders frappierend sind die Fehlprognosen im Mittelmeerraum und in Skandinavien. Was hingegen wieder richtig erkannt wurde, ist die negative Abweichung in den höheren Regionen der Alpen als Folge häufiger Höhenkaltluft. Wie meist bei solchen Lagen, vermag die grob aufgelöste NOAA-Analyse die Feinheiten regionaler Unterschiede nicht darzustellen. Da diese gerade in Mitteleuropa zwischen Hochlagen und Niederungen wesentlich sind, empfehlen wir einen Blick auf diese Analyse hier. Da wird deutlich, dass der Kältepol in den Hochalpen lag und nicht etwa im Oberrheingraben, wo sogar eine leicht positive Abweichung zur Klimanorm resultierte.

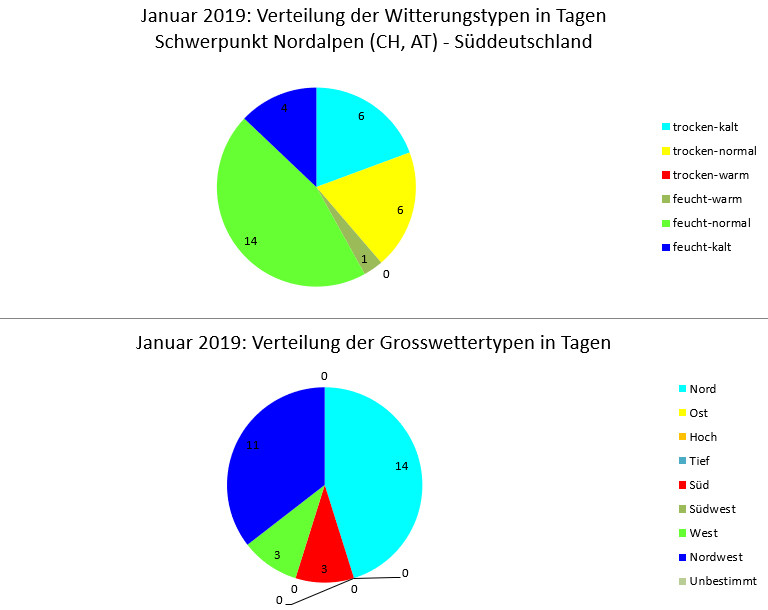

Beim Niederschlag passte die Prognose im Mittelmerraum ganz gut, ansonsten muss man über weite Gebiete eine Fehlprognose konstatieren. Die überdurchschnittlichen Niederschläge auf der Alpennordseite wurden zwar (wir haben sie “tendenziell” genannt) erkannt, aber deutlich unterschätzt. Nicht nur die Mengen waren deutlich höher, auch die betroffene Fläche grösser. So wurde das ganze nördliche Alpenvorland östlich des Bodensees bis an die Donau mit reichlich Niederschlag eingedeckt, ebenso alle Nordflanken der Mittelgebirge. Die grob aufgelöste NOAA-Analyse malt da einfach mal einen nassen Fleck irgendwo mitten in die Landschaft, in Wahrheit sieht es aber auch hier etwas differenzierter aus: (Schweiz, Österreich, Deutschland). Immerhin taugt die Europa-Karte, um zu erkennen, dass es auf der Alpennordseite wesentlich nasser war als auf der nahezu niederschlagsfreien Alpensüdseite. Bei dieser Verteilung der Grosswetterlagen auch kein Wunder:

Beim Niederschlag passte die Prognose im Mittelmerraum ganz gut, ansonsten muss man über weite Gebiete eine Fehlprognose konstatieren. Die überdurchschnittlichen Niederschläge auf der Alpennordseite wurden zwar (wir haben sie “tendenziell” genannt) erkannt, aber deutlich unterschätzt. Nicht nur die Mengen waren deutlich höher, auch die betroffene Fläche grösser. So wurde das ganze nördliche Alpenvorland östlich des Bodensees bis an die Donau mit reichlich Niederschlag eingedeckt, ebenso alle Nordflanken der Mittelgebirge. Die grob aufgelöste NOAA-Analyse malt da einfach mal einen nassen Fleck irgendwo mitten in die Landschaft, in Wahrheit sieht es aber auch hier etwas differenzierter aus: (Schweiz, Österreich, Deutschland). Immerhin taugt die Europa-Karte, um zu erkennen, dass es auf der Alpennordseite wesentlich nasser war als auf der nahezu niederschlagsfreien Alpensüdseite. Bei dieser Verteilung der Grosswetterlagen auch kein Wunder:

An 25 Tagen herrschte eine Lage des Typs Nord oder Nordwest, die drei Tage Westlage zur Monatsmitte wurden bereits eingangs erwähnt. Zum Monatsende stellte sich noch die Lage “Trog Westeuropa” ein, die dem Grosswettertyp Süd zugeteilt ist und für eine – wenn auch nicht typische – Föhnlage in den Alpen sorgte. Auffallend ist auch in diesem Monat, dass die erdrückende Dominanz von Luftmassen aus nördlicher Richtung nicht gleichzeitig zu einer stärkeren Gewichtung kälterer Tage führte. Die Gründe dazu sind vielschichtig: Einerseits handelte es sich bei den Nordwestlagen hauptsächlich um Luftmassen aus dem subtropischen Raum, die von der Karibik in weitem Bogen um das atlantische Hochdruckgebiet herumgeführt wurden, sich dabei im Norden zwar abkühlten, aber eben immer noch eine ordentliche Portion der ursprünglichen Wärme und vor allem Feuchtigkeit behalten konnten. Auch bei den Nordlagen wurde die Luftmasse zu einem grossen Teil über die immer noch überdurchschnittlich temperierten Gewässer (Nordmeer, Nordsee, Ostsee) geführt. So kamen nur die Hochlagen in den Genuss von Kaltluft, während man in den Tieflagen die vom Meer erwärmten unteren Schichten zu spüren bekam. Das reicht in der Regel unterhalb von 500 m nicht für nachhaltigen Winter aus.

An 25 Tagen herrschte eine Lage des Typs Nord oder Nordwest, die drei Tage Westlage zur Monatsmitte wurden bereits eingangs erwähnt. Zum Monatsende stellte sich noch die Lage “Trog Westeuropa” ein, die dem Grosswettertyp Süd zugeteilt ist und für eine – wenn auch nicht typische – Föhnlage in den Alpen sorgte. Auffallend ist auch in diesem Monat, dass die erdrückende Dominanz von Luftmassen aus nördlicher Richtung nicht gleichzeitig zu einer stärkeren Gewichtung kälterer Tage führte. Die Gründe dazu sind vielschichtig: Einerseits handelte es sich bei den Nordwestlagen hauptsächlich um Luftmassen aus dem subtropischen Raum, die von der Karibik in weitem Bogen um das atlantische Hochdruckgebiet herumgeführt wurden, sich dabei im Norden zwar abkühlten, aber eben immer noch eine ordentliche Portion der ursprünglichen Wärme und vor allem Feuchtigkeit behalten konnten. Auch bei den Nordlagen wurde die Luftmasse zu einem grossen Teil über die immer noch überdurchschnittlich temperierten Gewässer (Nordmeer, Nordsee, Ostsee) geführt. So kamen nur die Hochlagen in den Genuss von Kaltluft, während man in den Tieflagen die vom Meer erwärmten unteren Schichten zu spüren bekam. Das reicht in der Regel unterhalb von 500 m nicht für nachhaltigen Winter aus.

Die Langfristprognose für den Februar findet man auf unserer Partnerseite orniwetter.info, sie wird zu Beginn des nächsten Monats in diesem Blog verifiziert.

Diese Seite ist bewusst werbefrei gehalten, um die Unabhängigkeit des Informationsgehaltes zu gewährleisten und nicht von den Inhalten abzulenken. Der kostenlose Zugang zu Informationen ohne boulevardeske Verzerrungen beim Thema Wetter und Klima ist uns sehr wichtig. Mit einer freiwilligen Spende unterstützen Sie die Arbeit von fotometeo.ch in einem schwierigen Marktumfeld und sichern das Fortbestehen des Blogs. Vielen Dank!

Falls Sie kein PayPal-Konto besitzen, können Sie direkt auf eines der angegebenen Konten unter den Kontaktdaten einzahlen.