Es gab mal eine Zeit – sie liegt noch gar nicht so weit zurück – da garantierten stabile Hochdrucklagen im Februar im europäischen Binnenland knackige Fröste über Wochen hinweg. Das Prinzip ist einfach: Schnee reflektiert die Sonnenstrahlung tagsüber und nachts kühlt es bei wolkenlosem Himmel stark aus. Es bilden sich hartnäckige Kaltluftseen, die sich auch von der zunehmenden Kraft der Sonne nur mässig beeindrucken lassen – die immer noch langen Nächte machen alles wett. Wenn jedoch weite Teile des Flachlands wie im heurigen Winter schneefrei sind, funktioniert dieser Mechanismus nicht, bzw. nur eingeschränkt. Die klaren Nächte produzieren nur leichten, allenfalls mässigen Frost, und der starke Tagesgang erlaubt am Nachmittag bereits frühlingshafte Temperaturen. So kann zum Ende des Monats dann auch ohne grosse Windeinwirkung aus südlichen Gefilden nach einem frostigen Tagesbeginn die 20-Grad-Marke geknackt werden.

Selbst auf 800 m.ü.M. ist nur noch an schattigen Nordhängen eine geschlossene Schneedecke zu finden (Region Bern, 21.02.2019)

Die fotometeo.ch/orniwetter.info-Langfristprognose für den Februar, erstellt am 31. Januar, lautete wie folgt:

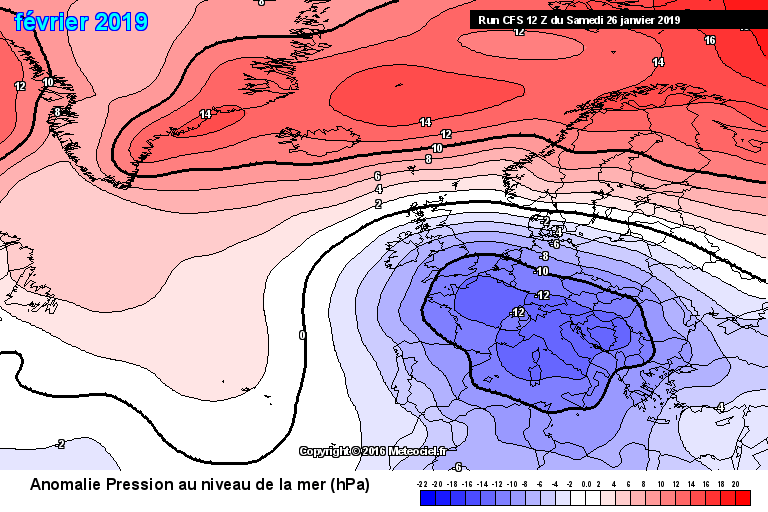

Der von uns präferierte Lauf zeigt eine starke positive Druckanomalie über den gesamten Norden hinweg, wobei ein Rücken von Grönland bis zum Azorenhoch den Atlantik abriegelt. Die Tiefdruckproduktion findet überwiegend auf dem Ostatlantik statt und zeigt sich in einer starken negativen Druckanomalie über ganz West-, Mittel- und Südeuropa. Daraus kann eine Vielfalt an Grosswetterlagen resultieren: Tröge sowohl über West- wie auch Mitteleuropa, wobei sich Mitteleuropa mal auf der feucht-warmen Vorderseite, mal mittendrin in kühler bis kalter Polarluft aus Nordwest bis Nord befindet, Tiefs über Mitteleuropa, Tiefs über dem Mittelmeer mit kalten Ost- bis Nordostwinden in Mitteleuropa, Hochdruckbrücken über Mitteleuropa mit ruhigem, bodennah der Jahreszeit entsprechend kalten Verhältnissen und Nebelanfälligkeit. Für Abwechslung sollte also gesorgt sein. Hoffnungen oder Befürchtungen – je nach persönlichem Gusto – braucht man sich bezüglich eines verfrühten Frühlingseinbruchs allerdings nicht zu machen.

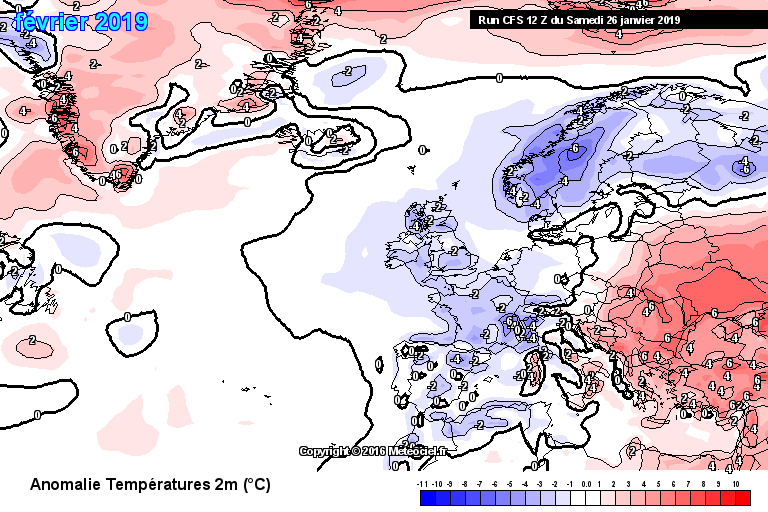

Die daraus berechneten Temperaturabweichungen zeigen einen kalten Februar in Nordeuropa, aber auch in weiten Teilen Westeuropas bis runter auf die Iberische Halbinsel. Mitteleuropa befindet sich in der sogenannten “Kampfzone” mit ungefähr einem dem langjährigen Mittel entsprechenden Verlauf, während in Südosteuropa mit vorwiegend südlichen Winden ein deutlich zu warmer Monat resultieren dürfte. Es versteht sich von selbst, dass man sich bei solch unsicheren Verhältnissen nicht allzu sehr auf den Verlauf der Null-Isotherme auf der Karte verlassen sollte. Ebenso ist aufgrund der oben aufgezählten möglichen Grosswetterlagen damit zu rechnen, dass diese “Normalität” auch durch die Mittelung aus Extremen beider Richtungen entstehen kann.

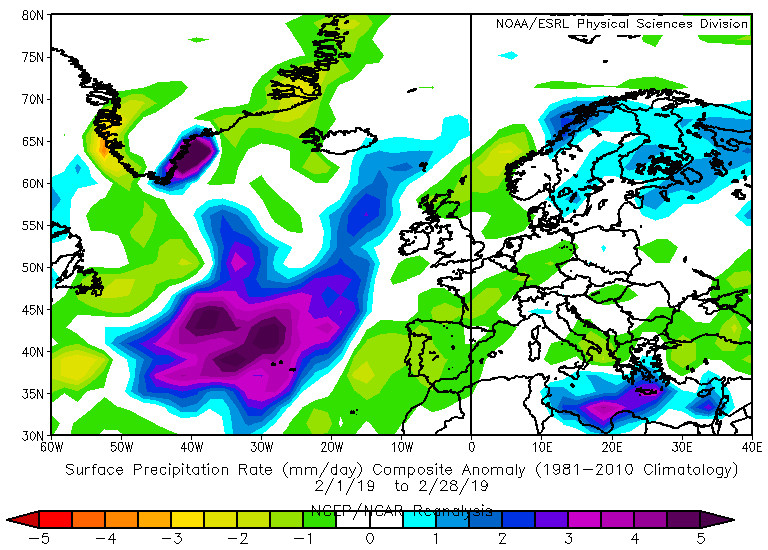

Bei der Niederschlagsverteilung zeigt sich der Alpenbogen als Wetterscheide. Auf der Alpensüdseite wird wohl das ganze Niederschlagsdefizit der letzten beiden Monate kompensiert werden, während man auf der Alpennordseite mit trockeneren Verhältnissen einerseits aufgrund von Südföhnlagen und andererseits durch wenig Feuchtigkeit bei kalten Ostlagen rechnen kann. Auch in Skandinavien zeigt sich der Effekt von dominierenden Ostlagen deutlich: Während an der norwegischen Küste aufgrund fehlender Westlagen und durch Föhneffekte aus Osten kaum Niederschlag fällt, zeigt sich ein sogenannter Lake-Effect: Die kalte Luft nimmt Feuchtigkeit über der für die Jahreszeit noch relativ warmen Ostsee auf und lädt diese in Form von Schneefällen in Schweden wieder ab. Dasselbe kann man an der Nordsee und Englands Ostküste erkennen, und es wäre erstaunlich, wenn an der Ostseeküste Deutschlands und Dänemarks nicht ähnliche Effekte auftreten sollten, was die schlecht aufgelöste Karte allerdings nicht darzustellen vermag.

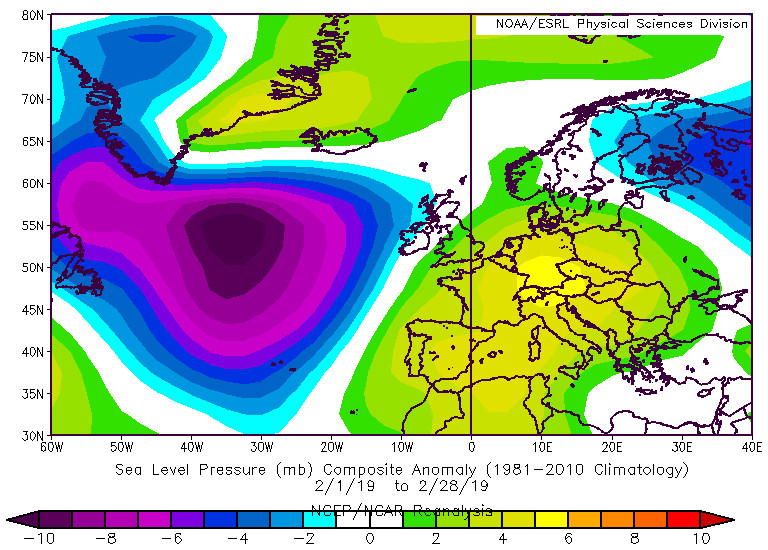

Vergleich der Prognose (oben) mit der Analyse (unten) der Abweichungen des Bodendrucks gegenüber dem langjährigen Mittel:

Auweia… eingetroffen ist ziemlich genau das Gegenteil der Prognose. Man muss unumwunden zugeben, dass es sich hierbei um die krasseste Fehlprognose der letzten fünf Jahre handelt, also seit wir diese experimentellen Monatsprognosen anbieten. Zu unserer Verteidigung muss gesagt sein, dass im einleitenden Text zur Prognose auf die extremen Unsicherheiten und deren Gründe hingewiesen wurde und – das Archiv lügt nie – das Langfristmodell CFS in keinem einzigen der letzten 20 zum Zeitpunkt der Prognose-Erstellung verfügbaren Läufe auch nur annähernd diese Lage erkannt hat. Ein klassisches Modellversagen also, dem auch erfahrene Meteorologen nichts entgegensetzen können. Unsere Einschätzung fusste darauf, dass die tiefdruckbestimmte Lage zu Monatsbeginn noch eine Weile andauern würde, doch ab dem 11. Februar stellte sich Hochdruckwetter ein und wollte bis zum Ende des Monats nicht mehr weichen. Dass in der Analyse die Hochdruckdominanz über Mitteleuropa entgegen unserem Eindruck nicht stärker aufscheint, ist einerseits auf die wechselnde Position des Hochdruckkerns und andererseits auf den Tiefdruckeinfluss im ersten Monatsdrittel zurückzuführen.

Auweia… eingetroffen ist ziemlich genau das Gegenteil der Prognose. Man muss unumwunden zugeben, dass es sich hierbei um die krasseste Fehlprognose der letzten fünf Jahre handelt, also seit wir diese experimentellen Monatsprognosen anbieten. Zu unserer Verteidigung muss gesagt sein, dass im einleitenden Text zur Prognose auf die extremen Unsicherheiten und deren Gründe hingewiesen wurde und – das Archiv lügt nie – das Langfristmodell CFS in keinem einzigen der letzten 20 zum Zeitpunkt der Prognose-Erstellung verfügbaren Läufe auch nur annähernd diese Lage erkannt hat. Ein klassisches Modellversagen also, dem auch erfahrene Meteorologen nichts entgegensetzen können. Unsere Einschätzung fusste darauf, dass die tiefdruckbestimmte Lage zu Monatsbeginn noch eine Weile andauern würde, doch ab dem 11. Februar stellte sich Hochdruckwetter ein und wollte bis zum Ende des Monats nicht mehr weichen. Dass in der Analyse die Hochdruckdominanz über Mitteleuropa entgegen unserem Eindruck nicht stärker aufscheint, ist einerseits auf die wechselnde Position des Hochdruckkerns und andererseits auf den Tiefdruckeinfluss im ersten Monatsdrittel zurückzuführen.

Die Abweichung der Monatsmitteltemperatur am Boden zur Klimanormperiode 1981-2010 (oben Prognose, unten Analyse):

Dass bei falsch vorhergesagten Druckverteilungen meist auch die Temperaturanalyse die Mängel der Prognose schonungslos aufdeckt, ist eine Binsenweisheit. Hier ist immerhin noch Osteuropa halbwegs gelungen, wenn auch die Wärmeanomalie deutlich nördlicher liegt als erwartet. Der tiefrote Bereich in Nordosteuropa zeigt anschaulich, wie stark sich ein schneearmer Winter im Flachland auf die Temperatur auswirkt, denn diese Wärme war hausgemacht und nicht etwa durch warme Südlagen verursacht (dafür hätten die Druckverhältnisse genau umgekehrt, also wie in der Prognose, sein müssen). Die Kälte in Westeuropa, die durch häufige Rückseiten (Nordwind) einer Tiefdrucklage hätte zustande kommen sollen, fehlt logischerweise völlig. Was auf dieser Karte trotz der groben Auflösung augenfällig wird: In Mitteleuropa gibt es ein recht deutliches Gefälle zwischen Nord und Süd. Hier wird der einleitend geschilderte Effekt sichtbar, wonach sich nachts Kaltluft über einer Schneedecke (die in den Alpentälern und im höheren Alpenvorland noch lange vorhanden war) sammelt. So gesehen war unsere Einschätzung, dass der Frühling noch nicht nachhaltig Einzug hält, zumindest in Alpennähe richtig – denn die trotz warmen Nachmittagen ausnahmslos frostigen Nächte wirkten dem frühlingshaften Eindruck entgegen und bremsten die Entwicklung der Vegetation. In Norddeutschland hingegen erreichte das Monatsmittel nahezu jenes von einem durchschnittlichen März.

Dass bei falsch vorhergesagten Druckverteilungen meist auch die Temperaturanalyse die Mängel der Prognose schonungslos aufdeckt, ist eine Binsenweisheit. Hier ist immerhin noch Osteuropa halbwegs gelungen, wenn auch die Wärmeanomalie deutlich nördlicher liegt als erwartet. Der tiefrote Bereich in Nordosteuropa zeigt anschaulich, wie stark sich ein schneearmer Winter im Flachland auf die Temperatur auswirkt, denn diese Wärme war hausgemacht und nicht etwa durch warme Südlagen verursacht (dafür hätten die Druckverhältnisse genau umgekehrt, also wie in der Prognose, sein müssen). Die Kälte in Westeuropa, die durch häufige Rückseiten (Nordwind) einer Tiefdrucklage hätte zustande kommen sollen, fehlt logischerweise völlig. Was auf dieser Karte trotz der groben Auflösung augenfällig wird: In Mitteleuropa gibt es ein recht deutliches Gefälle zwischen Nord und Süd. Hier wird der einleitend geschilderte Effekt sichtbar, wonach sich nachts Kaltluft über einer Schneedecke (die in den Alpentälern und im höheren Alpenvorland noch lange vorhanden war) sammelt. So gesehen war unsere Einschätzung, dass der Frühling noch nicht nachhaltig Einzug hält, zumindest in Alpennähe richtig – denn die trotz warmen Nachmittagen ausnahmslos frostigen Nächte wirkten dem frühlingshaften Eindruck entgegen und bremsten die Entwicklung der Vegetation. In Norddeutschland hingegen erreichte das Monatsmittel nahezu jenes von einem durchschnittlichen März.

Dass unter dem beständigen Hochdruckeinfluss die prognostierten Niederschläge in West- und Südeuropa nicht fallen konnten, ist nicht weiter erstaunlich. Immerhin hat es auf der Alpensüdseite bedingt durch die südliche Anströmung zu Monatsbeginn noch für einen knappen Überschuss gereicht. So wurden die Verhältnisse aus Dezember und Januar zumindest teilweise ausgeglichen. Für die teils regional sehr interessanten Unterschiede verweisen wir wie immer auf die detaillierten Analysekarten der Landeswetterdienste: (Schweiz, Österreich, Deutschland).

Dass unter dem beständigen Hochdruckeinfluss die prognostierten Niederschläge in West- und Südeuropa nicht fallen konnten, ist nicht weiter erstaunlich. Immerhin hat es auf der Alpensüdseite bedingt durch die südliche Anströmung zu Monatsbeginn noch für einen knappen Überschuss gereicht. So wurden die Verhältnisse aus Dezember und Januar zumindest teilweise ausgeglichen. Für die teils regional sehr interessanten Unterschiede verweisen wir wie immer auf die detaillierten Analysekarten der Landeswetterdienste: (Schweiz, Österreich, Deutschland).

Exakt die Hälfte des Monats wurde von den Grosswetterlagen Hoch Mitteleuropa oder Hochdruckbrücke Mitteleuropa vereinnahmt. Doch auch die Nordwestlage und die Hälfte der Westlagen waren antizyklonal geprägt, sodass wir auf insgesamt 21 Tage mit Hochdruckeinfluss kommen, was genau dem Anteil trockener Tage bei den Witterungstypen entspricht. Bemerkenswert für einen Februar ist die Tatsache, dass kein einziger Tag dem Kriterium deutlich für die Jahreszeit zu kühle Witterung entsprach – ein Phänomen, das sich in letzter Zeit gehäuft hat (2002, 2007, 2008, 2014, 2016 und 2017 war dies ebenso der Fall). Stattdessen haben wir elf deutlich überdurchschnittlich temperierte Tage in der Bilanz.

Exakt die Hälfte des Monats wurde von den Grosswetterlagen Hoch Mitteleuropa oder Hochdruckbrücke Mitteleuropa vereinnahmt. Doch auch die Nordwestlage und die Hälfte der Westlagen waren antizyklonal geprägt, sodass wir auf insgesamt 21 Tage mit Hochdruckeinfluss kommen, was genau dem Anteil trockener Tage bei den Witterungstypen entspricht. Bemerkenswert für einen Februar ist die Tatsache, dass kein einziger Tag dem Kriterium deutlich für die Jahreszeit zu kühle Witterung entsprach – ein Phänomen, das sich in letzter Zeit gehäuft hat (2002, 2007, 2008, 2014, 2016 und 2017 war dies ebenso der Fall). Stattdessen haben wir elf deutlich überdurchschnittlich temperierte Tage in der Bilanz.

Die Langfristprognose für den März findet man auf unserer Partnerseite orniwetter.info, sie wird zu Beginn des nächsten Monats in diesem Blog verifiziert.

Diese Seite ist bewusst werbefrei gehalten, um die Unabhängigkeit des Informationsgehaltes zu gewährleisten und nicht von den Inhalten abzulenken. Der kostenlose Zugang zu Informationen ohne boulevardeske Verzerrungen beim Thema Wetter und Klima ist uns sehr wichtig. Mit einer freiwilligen Spende unterstützen Sie die Arbeit von fotometeo.ch in einem schwierigen Marktumfeld und sichern das Fortbestehen des Blogs. Vielen Dank!

Falls Sie kein PayPal-Konto besitzen, können Sie direkt auf eines der angegebenen Konten unter den Kontaktdaten einzahlen.