Der Winter 2018/19 ist in Mitteleuropa nur schwer in eine Schublade zu stecken. Im Westen und Norden Deutschlands hat man vergebens auf ihn gewartet. Auf der Alpensüdseite war er extrem trocken und mild. In den Nordalpen war er rekordverdächtig schneereich. Nach zwei sehr trüben und nassen Monaten nördlich der Alpen folgte ein aussergewöhnlich sonniger und milder Februar, und strenge Fröste blieben weitgehend aus. All diese Widersprüche versuchen wir in unserem Rückblick unter einen Hut zu bringen und zu erklären. Und wir werden dabei lernen, weshalb solche Winter in naher Zukunft wohl zum Standardprogramm gehören dürften.

Typisches Bild im Winter 2018/19: Der 850 Meter hohe Gurten bei Bern ist nur etwas angezuckert (Morgen des 14.01.2019)

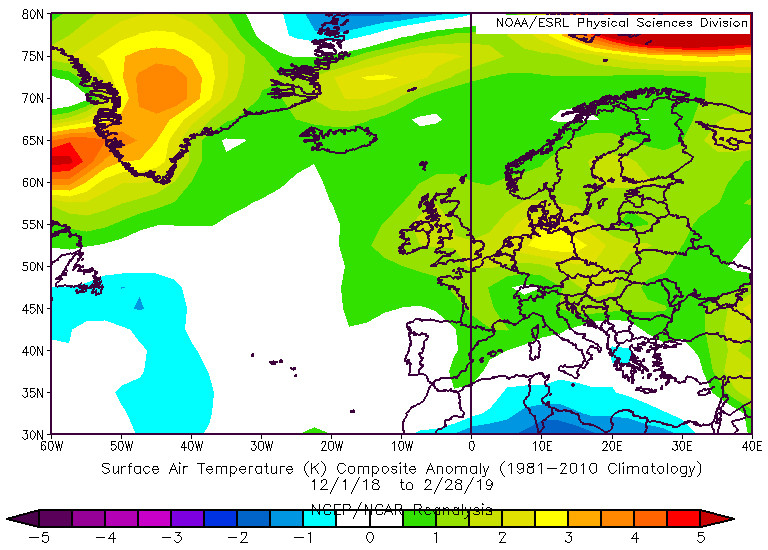

Am besten lässt sich ein Winter über die Abweichung der Durchschnittstemperatur zum langjährigen Mittel (hier 1981-2010) charakterisieren. Beginnen wir unsere Gesamtschau also mit folgender Karte, die zumindest grob und grossräumig die Verhältnisse dieses Winters aufzeigt:

Als erstes fällt auf: Kälte sucht man in Europa vergebens, einzig am zentralen und östlichen Mittelmeer sind leicht unterdurchschnittlich temperierte Gebiete auszumachen. Ins Auge springt das kleine weisse Loch über der Schweiz. Dieses Artefakt kommt durch den kältesten Januar seit 1987 (Abweichung ca. -3.5 Grad) im Hochgebirge zustande. In den Niederungen der Alpennordseite hingegen war auch der Januar genauso wie die beiden anderen Wintermonate zu mild. Die höchste positive Abweichung findet man in der Nordhälfte Deutschlands mit bis zu drei Grad über der Klimanorm 1981-2010 oder fast vier Grad zu 1961-1990. Dieser Verteilung der Temperaturabweichung möchten wir etwas näher auf den Grund gehen. Beginnen wir mit der Wassertemperatur des Atlantiks und seiner Randmeere:

Alle Meere rund um Europa waren über den gesamten Winter zu warm, am deutlichsten die Ostsee mit teils über zwei Grad über dem langjährigen Schnitt. Die in der Karte rot dargestellten Gebiete waren früher im Winter eisbedeckt und bleiben nun eisfrei, daher die extreme Temperaturabweichung, welche die Skala von +5 Grad sprengt. Dies hat zwei für Mitteleuropa bedeutende Folgen: Die vereiste Fläche, über der arktische Kaltluft produziert wird, nimmt nördlich von Europa deutlich ab. Arktische Luftmassen legen somit auf dem Weg nach Süden einen längeren Weg über relativ warmes Wasser zurück, über dem sie sich erwärmen (und mit Feuchtigkeit anreichern) können. Und durch die im Schnitt um ein Grad wärmere Wasseroberfläche z.B. in der Nordsee wird auch die bodennahe Luft, welche in Mitteleuropa häufig aus West bis Nordwest einströmt, um rund ein Grad wärmer. Nur alleine dieser Umstand sorgt dafür, dass die mittlere Schneefallgrenze bei uns um ungefähr 200 Meter ansteigt. Aber damit nicht genug. Schauen wir uns die Verteilung der Witterungstypen und Grosswetterlagen des vergangenen Winters etwas genauer an:

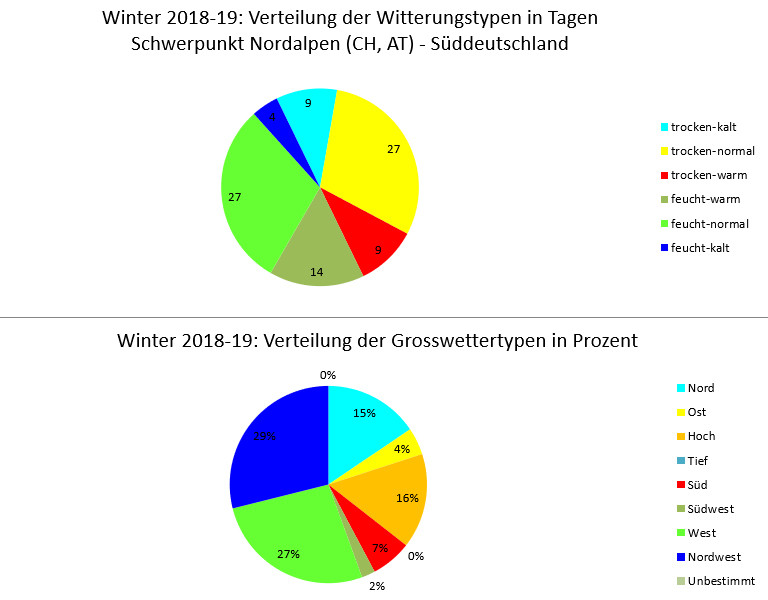

Westlagen verfehlten nur knapp das langjährige Mittel von 30 %, auch der Anteil von Süd-, Nord- und Hochdrucklagen bewegte sich um die Norm. Deutlich untervertreten waren Ost- und Südwestlagen, während die Nordwestlagen mit 29 statt 8 % deutlich übervertreten waren. Dieser Umstand sorgte für die extrem unterschiedliche Niederschlagsbilanz zwischen den sehr nassen Nordalpen und der trockenen Alpensüdseite. Betrachtet man das Diagramm der Grosswettertypen, würde man aufgrund der Verteilung einen deutlich kälteren Winter erwarten. Nordwest- und Nordlagen bringen zwar in der Regel nicht die ganz strenge Kälte (diese ist den Nordost- bis Ostlagen vorbehalten), sollten aber in der Regel doch für unterdurchschnittliche Temperaturen sorgen. Dass sie dies nicht, bzw. nur selten taten, ist der bereits erwähnten Anomalie der Eisausdehnung und der Wassertemperatur geschuldet. Aber nicht nur. Denn Nordlagen sind nicht gleich Nordlagen. Wenn der Wind in Mitteleuropa aus Norden weht, muss dies noch lange nicht bedeuten, dass die Luftmasse ihren Ursprung auch in der Arktis hat. Genauer gesagt: Im Winter 2018/19 war dies nur an wenigen Tagen der Fall, nämlich vom 9. bis 11. und dann noch mal um den 20. Januar. Auch die Nordwestlagen brachten nur in den wenigsten Fällen echte Polarluft aus dem Raum Grönland zu uns. Viel mehr sah das öfter so aus, hier ein anschauliches Beispiel vom 5. Januar:

Hier am Übergang von der GWL “Hoch Britische Inseln”, die dem Grosswettertyp Nord zugeteilt ist, zu Nordwest zyklonal, erkennt man eindrücklich den zurückgelegten Weg der Luftmassen, die in Mitteleuropa eintrifft. Nix Polarluft, im Gegenteil: Es handelte sich hierbei um subtropische Luftmassen, die in einem weiten Bogen um das britische Hoch herumgeführt wurden, sich dabei zwar etwas abgekühlt hatten, gleichzeitig aber auf ihrem langen Weg über den Atlantik auch mit Feuchtigkeit vollpumpen konnten. Folge davon waren die lang anhaltenden und intensiven Schneefälle im Nordstau der Alpen, während der Niederschlag in den tiefen Lagen fast ausschliesslich in flüssiger Form fiel. Zu den oben erwähnten 200 Meter höherer Schneefallgrenze aufgrund der Wassertemperatur der Nordsee kann man also noch mal etwa 500 Meter “Subtropenzuschlag” geben. Daraus resultiert, dass nachhaltiger Winter mit geschlossener Schneedecke über mehrere Wochen hinweg im Schnitt nur oberhalb von 800 bis 1000 Meter zustande kommt – im Osten etwas tiefer, im Westen bedingt durch den stärkeren atlantischen Einfluss etwas höher. Der Widerspruch zwischen extrem schneereichem Winter in den Hochlagen und nahezu gänzlichem Fehlen von Schnee in den Niederungen ist also kein Zufall, sondern ein Produkt der fortschreitenden Klimaerwärmung, kombiniert mit einer aussergewöhnlich persistenten Wetterlage. Womit wir beim nächsten Thema wären.

Seit einiger Zeit fällt auf, dass sich einmal etablierte Zirkulationsmuster sehr lange halten. Blockierende Hochdruckgebiete verharren oft wochenlang an ungefähr derselben Stelle, der für Mitteleuropa so typische wechselhafte Witterungscharakter geht teilweise verloren. Noch sind die Forschungsergebnisse nicht ganz endgültig, doch ist man sich weitgehend einig, dass die zunehmende und deutliche Erwärmung der Arktis die Temperaturgegensätze zwischen hohen und mittleren Breiten derart reduziert, dass der Westwindgürtel, der Jetstream und somit die Tiefdruckproduktion an der Polarfront nachhaltig geschwächt wird. Folge davon sind vermehrt meridionale und gemischte Zirkulationsformen mit nur wenig Bewegung der grossen und steuernden Druckgebiete. Völlig abgemeldet ist die Westzirkulation zwar nicht, aber es ist schon bemerkenswert, wie sie trotz bester Voraussetzungen der Druckverteilung über dem westlichen Nordatlantik (verursacht durch die häufigen Kaltluftausbrüche über dem Osten Nordamerikas) und positiver NAO immer wieder ausgebremst wird. So kann der Winter 2018/19 grob in drei Phasen unterteilt werden: Zonale Zirkulation mit Westlagendominanz von Anfang Dezember bis Weihnachten, anschliessend blockierte Zirkulation mit persitentem Hoch über dem östlichen Nordatlantik (Nordwest- und Nordlagen) bis Anfang Februar, und blockierte Zirkulation mit persistentem Hochdruckgebiet über West- bis Mitteleuropa ab Mitte Februar. Es ist daher wenig verwunderlich, dass die nächste Westlage ab Anfang März wieder fast drei Wochen anhielt.

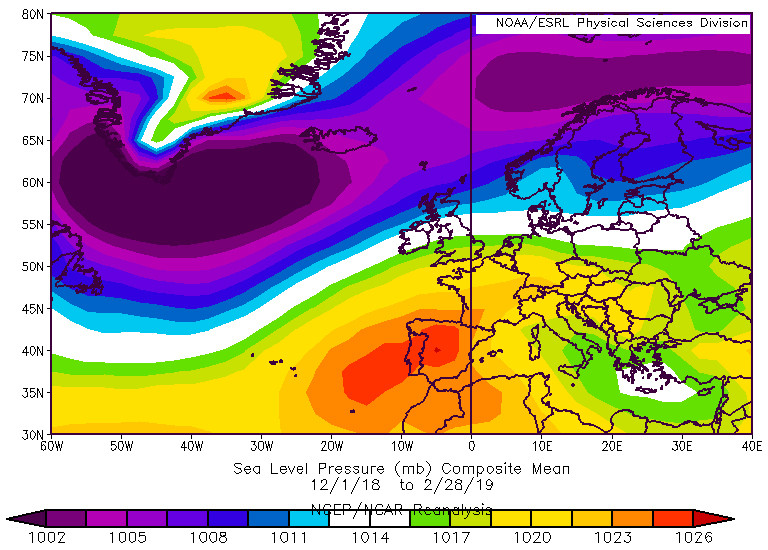

Diese gestörte Zirkulation wird auf der Karte mit der Abweichung des Bodendrucks zum Klimamittel sichtbar:

Man erkennt gut die Hochdruckanomalien über Westeuropa und Island, flankiert von den Austrogungen über dem westlichen Nordatlantik und Osteuropa. Allerdings sind die Abweichungen zur langjährigen Norm mit ungefähr 3 hPa nicht extrem, das würde in einem Kaltwinter mit überwiegenden Ostlagen ganz anders aussehen (grob gesagt wäre der ganze Norden tiefrot und der Süden flächig blau). Im Schnitt kommt bei dieser Verteilung eben eine gemischte Zirkulationform heraus – nur eben mit den erwähnt langen Phasen der Persistenz sowohl von West- wie auch blockierten Lagen. Die folgende Karte mit den absoluten Mittelwerten des Luftdrucks zeigt hingegen, dass die Zirkulation doch nicht völlig aus den Fugen war:

Im Grossen und Ganzen war die Ordnung mit Tiefdruckgebieten im Norden und Hochs im Süden dann doch gewährleistet. Hier erkennt man auch, dass im Mittel die Frontalzone (neutraler, also weisser Bereich) mit dem Westwindband über dem westlichen Atlantik weit nach Süden ausgreift, über Europa hingegen etwas nördlicher als im Schnitt verläuft. Womit wir wieder bei der Ursache des aussergewöhnlich milden Winters in der Nordhälfte Deutschlands angelangt wären… Auffällig ist das nach Osten verschobene Azorenhoch und die Schwäche im Tiefdruckgürtel östlich von Island. Grönland muss man gedanklich ausblenden: Luftdruckmessungen sind auf einer 3000 m hoch gelegenen und vergletscherten Fläche tückisch, da kann bei der Reduktion auf Meeresniveau (das die Karte zeigt) nichts Sinnvolles dabei rausschauen.

Zieht man ein Fazit aus dem Winter 2018/19 und spielt damit gedanklich in die Zukunft, so muss man festhalten: Schneedecken, die in den Tieflagen länger als ein paar Stunden oder in Ausnahmefällen ein paar Tage halten, werden zunehmend unwahrscheinlicher. Denn jene Wetterlagen, welche für nasse Kälte verantwortlich sind, bringen immer seltener wirklich kalte Luftmassen, die mittlere Schneefallgrenze steigt um einige hundert Meter an. Die noch vor wenigen Jahrzehnten in Lagen um 200 m erreichten mittleren Schneedeckentage werden heute noch auf 400-500 m erreicht – und auch das ist nicht viel, wenn wir ehrlich sind. Richtig kalte Wetterlagen wird es zwar auch in Zukunft noch geben, doch die dafür verantwortlichen Luftmassen aus Nordost bis Ost sind eher trocken und bringen kaum Schnee (siehe Februar/März 2018, mit Ausnahme lokaler Effekte z.B. an der Ostsee). Richtig schneereiche Wetterlagen kommen somit nur noch bei der seltenen Konstellation zustande, wenn nach einer kalten Ostlage mit Kahlfrost feuchte Luftmassen aus westlicher Richtung auf die Kaltluft aufgleiten, ohne diese rasch auszuräumen. Nicht vergessen darf man, dass durch die geringere Fläche schneebedeckter Gebiete auch die hauseigene Produktion von Kaltluft erschwert wird. Auch dafür ist der vergangene Winter beispielhaft. Der dadurch entstandene Domino-Effekt bewirkt, dass eine über Mitteleuropa zur Ruhe kommende polare Luftmasse statt strengen Frost über einer Schneedecke nur mässigen Frost über aperen Böden zustande bringt. Welche dann wiederum weniger Widerstand gegen Angriffe milder Meeresluft leisten kann – ein Teufelskreis. Damit wir in den Tieflagen Mitteleuropas wieder regelmässig Winter erleben dürfen, die diesen Namen auch verdienen, müsste die Temperatur des europäischen Nordmeers und der Nordsee sinken. So lange der Golfstrom einigermassen intakt ist, kann man jedoch kaum mit einer solchen Trendwende rechnen.

Diese Seite ist bewusst werbefrei gehalten, um die Unabhängigkeit des Informationsgehaltes zu gewährleisten und nicht von den Inhalten abzulenken. Der kostenlose Zugang zu Informationen ohne boulevardeske Verzerrungen beim Thema Wetter und Klima ist uns sehr wichtig. Mit einer freiwilligen Spende unterstützen Sie die Arbeit von fotometeo.ch in einem schwierigen Marktumfeld und sichern das Fortbestehen des Blogs. Vielen Dank!

Falls Sie kein PayPal-Konto besitzen, können Sie direkt auf eines der angegebenen Konten unter den Kontaktdaten einzahlen.