Die Grosswetterlage und die entsprechende Witterung in diesem Mai 2021 hätte ganz gut zu einer ersten Märzhälfte gepasst. Dass es nicht gleich auch so kalt blieb, war nur dem hohen Sonnenstand zu verdanken. Einzelne Frostnächte im Mai sind an sich nicht aussergewöhnlich, wenn diese aber noch Ende Mai im Osten Österreichs in 300 m Seehöhe auftreten (-0.3 Grad in Horn, Niederösterreich am 26.), dann ist etwas ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Das gilt ebenso für Rekordschneehöhen in den Alpen, wo die bisherigen Rekorde für Ende Mai (bei in den 90er-Jahren beginnenden Messreihen wahrscheinlich aus dem Jahr 2013 stammend) gleich um das Doppelte erhöht wurden – kein Wunder bei fast täglicher Neuschneezufuhr bis etwa 1500 m herab. Immerhin einen Vorteil hatte die Kälte: Schaden anrichtendes Hochwasser wegen gleichzeitiger starker Schneeschmelze und Starkregen blieb trotz des niederschlagsreichen Monats aus.

Südöstlich von Bern, 20. Mai 2021: Kurzes Sonnenfenster, Berge bis 1500 m herab tief verschneit, auf 700 m stand gerade der Raps in Vollblüte

Eine Verifikation der Prognose wie in den letzten Jahren üblich ergibt wenig Sinn. Die Prognose musste anhand eines Ensemble-Mittels aus drei Tagen erstellt werden, es standen keine Karten mit Einzelläufen des Langfristmodells zur Verfügung. Das ist etwa so, wie wenn man für den täglichen Wetterbericht von allen verfügbaren Modellen der letzten drei Tage ein einziges Mittel bilden würde. Wir beschränken uns daher auf die nüchterne Analyse:

Abweichungen des Geopotenzials in rund 5500 m gegenüber dem langjährigen Mittel:

Faszinierend aussergewöhnlich für Mai das zonale Zirkulationsmuster mit weit im Süden verlaufender Polarfront, wo doch Westlagen im Mai das statistische Minimum im Jahresverlauf aufweisen müssten. Stattdessen gab es immer wieder starken Wind speziell im Alpenraum und im südlichen Mitteleuropa, darunter auch einige Sturmtiefs, die so manchen Wintermonat vor Neid erblassen liessen. Dieses Muster war so ähnlich – wenn auch nicht in derart extremem Ausmass – erwartet worden und war eine logische Fortsetzung des bereits kalten Aprils. Irgendwann musste der scharfe Temperaturkontrast über dem Nordatlantik zwischen der stetig aus Norden fliessenden Polarluft und dem bereits sehr warmen Süden die Tiefdruckbildung ankurbeln. Anders als noch im April floss die Polarluft somit nicht mehr unter Hochdruckeinfluss direkt aus Norden nach Europa, sondern unter Tiefdruckeinfluss mit einem Umweg über den gesamten Atlantik mit entsprechender Feuchteanreicherung.

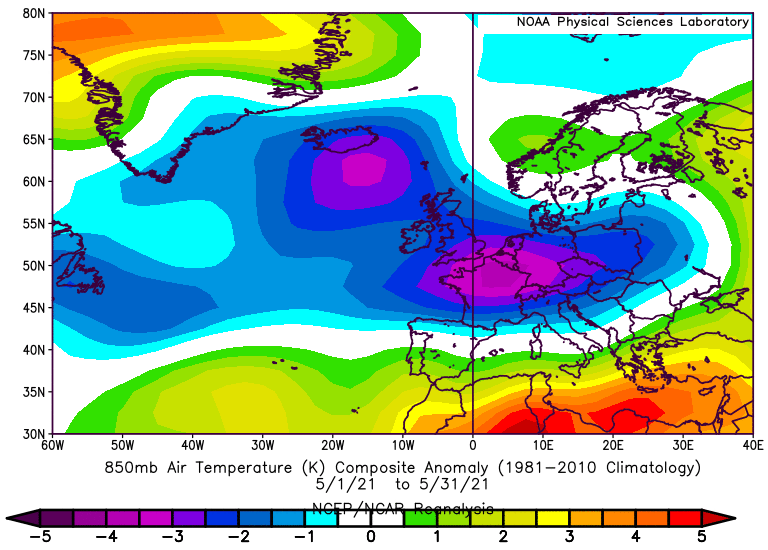

Abweichung der Monatsmitteltemperatur in rund 1500 m Höhe zur Klimanormperiode 1981-2010:

Hier wird der Weg der Polarluft deutlich, einen längeren Weg übers Meer kann eine Luftmasse in Europa gar nicht zurücklegen: Von Nordosten (Raum Spitzebergen) her in weitem Bogen um das Tiefzentrum über den Britischen Inseln und der Nordsee herum über den gesamten Nordatlantik und dann direkt aus Westen nach Mitteleuropa. Erst hier entfaltete die feucht-kalte Luftmasse ihre grösste Wirkung, weil sie erfolgreich die sonst bei diesem Sonnenstand übliche Erwärmung des Kontinents ausbremste. Als Ausgleich strömte sehr warme Subtropenluft von der Sahara über Südosteuropa und Westrussland weit nach Norden und dann zurück nach Skandinavien, wo dadurch ein weiterer starker Temperaturkontrast entstand und den bestehenden Tiefdruckkomplex am Leben hielt. So konnten die grossen Druckgebilde trotz starker Westströmung über dem Nordatlantik nicht nach Osten weiterziehen. Damit lieferte der Mai 2021 ein weiteres eindrückliches Beispiel der in den letzten Jahren stark zunehmenden blockierten Wetterlagen. Erst in den letzten Maitagen wurde dieses Muster aufgelöst, weil zu dieser Jahreszeit zwangsläufig mal der Nachschub von Kaltluft aus der Arktis ausgehen muss.

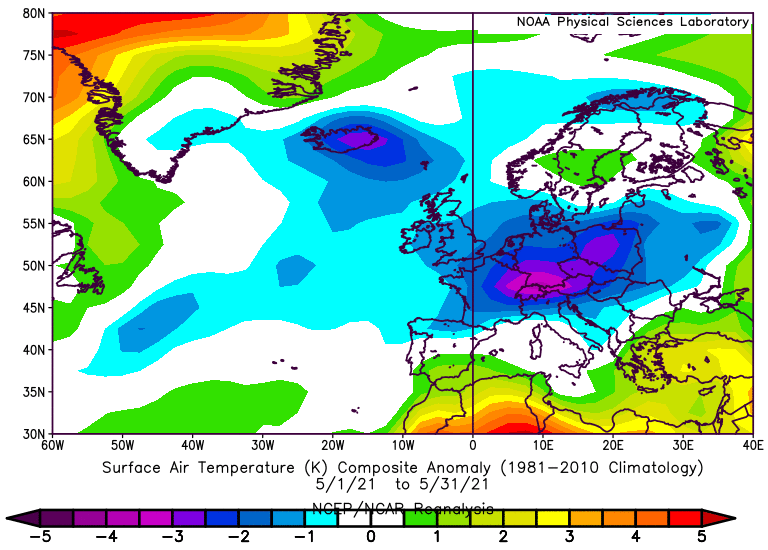

Abweichung der Monatsmitteltemperatur am Boden zur Klimanormperiode 1981-2010:

Am Boden lag der Kältepol genau über dem südlichen Mitteleuropa, wobei im Vergleich zur Periode 1981-2010 lokal sogar eine Abweichung von -3 Grad unterschritten wurde. Falls euch in den letzten Wochen von Zwangsgebühren finanzierten Meteorologen immer wieder eingeredet wurde, das sei “früher ganz normal” gewesen und das aktuelle Lamentieren über das schlechte Wetter sei “Jammern auf hohem Niveau”: Lasst euch diesen Bären bloss nicht aufbinden! Schaut man sich beispielsweise das Temperaturmittel des Bundeslandes Baden-Württemberg an, so gab es in der Klimanormperiode 1961-90 gerade mal vier Maie, die eine Abweichung von mehr als -1.5 Grad zum damaligen Mittel aufwiesen: 1961 (-1.58), 1962 (-2.12), 1984 (-2.23) und 1987 (-2.65). In den letzten 30 Jahren gab es das nur noch einmal 1991 (-2.52). Im Vergleich dazu weist der Mai 2021 -1.73 K auf (Datenquelle: DWD). Also ja: Es ging früher noch ein Spürchen kälter, normal war das aber auch damals trotzdem nicht. In den Alpen hingegen muss man nicht ganz so weit zurückschauen um ähnlich kalte Maie wie 2021 zu finden: 2013 und 2019 liegen in etwa gleichauf. Was die Sache nicht besser macht, sondern einfach aufzeigt, dass trotz stetiger Erwärmung des Klimas auch negative Extreme weiterhin möglich sind, wenn per Zufall mal alles genau zusammenpasst. Wie schnell es ins andere Extrem gehen kann, wenn der Wind mal kurz dreht, zeigt die Südföhnlage vom 9./10. Mai, wo auf der Alpennordseite stellenweise Tagesrekorde gefallen sind:

Temperaturverlauf Bregenz Mai 2021 mit neuem Tagesrekord am 10.05.2021 (Quelle)

Abweichung des Monatsniederschlags gegenüber der Klimanorm 1981-2010:

Wie zu erwarten anhand der Druckverteilung und der vorherrschenden Windrichtung waren weite Teile Europas deutlich zu nass. Es gab zwar auch in Mitteleuropa ein paar relativ kleinräumige Regionen mit unterdurchschnittlichen Niederschlägen, allerdings nicht so, wie es der vermeintlich trockene Fleck auf obiger Karte zeigt. Wenn zufällig zwei für die weltweite Klimastatistik beigezogene Wetterstationen wie Mannheim und Stuttgart eine deutliche negative Abweichung aufweisen, reicht das bereits aus um die Trockheit gleich mal für mehre Tausend Quadratkilometer zu extrapolieren. Ist natürlich falsch, wie die treue Leserschaft weiss, daher verweisen wir wie üblich auf die detaillierten Karten der Landeswetterdienste: Schweiz, Österreich, Deutschland.

Mehr als die Hälfte des Monats nass-kalt, wann gab es das letztmals? Typisch für das Sommerhalbjahr ist die Tatsache, dass eine persistente zyklonale Westlage nass-kalte Witterung bringt, während sommerliche kurze Westlagen im Wechsel mit anderen Wetterlagen in der Regel für normal temperierte Witterung mit nur einzelnen deutlich unterkühlten Tagen sorgen. Angesichts der weit südlich verlaufenden Frontalzone verblieb Mitteleuropa meist auf der kalten Seite. Man musste gut darauf achten, ob nicht eventuell sogar die GWL “südliche Westlage” mit im Spiel war, doch bis auf einzelne Tage war dies nicht der Fall, womit das Kriterium für eine Klassifizierung als Grosswetterlage nicht erfüllt war.

Die Langfristprognose für den Juni findet man auf unserer Partnerseite orniwetter.info, sie wird zu Beginn des nächsten Monats in diesem Blog verifiziert.

Diese Seite ist bewusst werbefrei gehalten, um die Unabhängigkeit des Informationsgehaltes zu gewährleisten und nicht von den Inhalten abzulenken. Der kostenlose Zugang zu Informationen ohne boulevardeske Verzerrungen beim Thema Wetter und Klima ist uns sehr wichtig. Mit einer freiwilligen Spende unterstützen Sie die Arbeit von fotometeo.ch in einem schwierigen Marktumfeld und sichern das Fortbestehen des Blogs. Vielen Dank!

Falls Sie kein PayPal-Konto besitzen, können Sie direkt auf eines der angegebenen Konten unter den Kontaktdaten einzahlen.