Woran werden wir uns in ein paar Jahren noch erinnern, wenn wir an den Sommer 2019 zurückdenken? Wahrscheinlich an die beiden extremen Hitzewellen Ende Juni und Ende Juli, und dass erstmals in Deutschland nicht nur an vereinzelten Stationen, sondern in einer ganzen Region die 40-Grad-Marke überschritten, ja sogar über 41 Grad gemessen wurden. Man wird dann vielleicht die Sommer-Statstiken (welche den Zeitraum vom 01.06. bis 31.08. umfassen) der Landeswetterdienste zu Rate ziehen und herausfinden, dass der Sommer 2019 mit den ganz grossen aus 2003 und 2018 mithalten konnte, regional vor allem im Osten sogar der heisseste überhaupt war, was aber vor allem auf das Konto des Rekordjunis geht. Etwas anders sieht es aus, wenn man alleine den Hochsommer betrachtet, gemeinhin die Urlaubszeit und unserer treuen Leserschaft als “Siebenschläfer-Zeitraum” bekannt.

Ballonfahrer im Glück: Besonders im August waren Hochdrucklagen rar, die Zwischenhochs fielen aber genau auf die Wochenenden (Muri bei Bern, 04.08.2019)

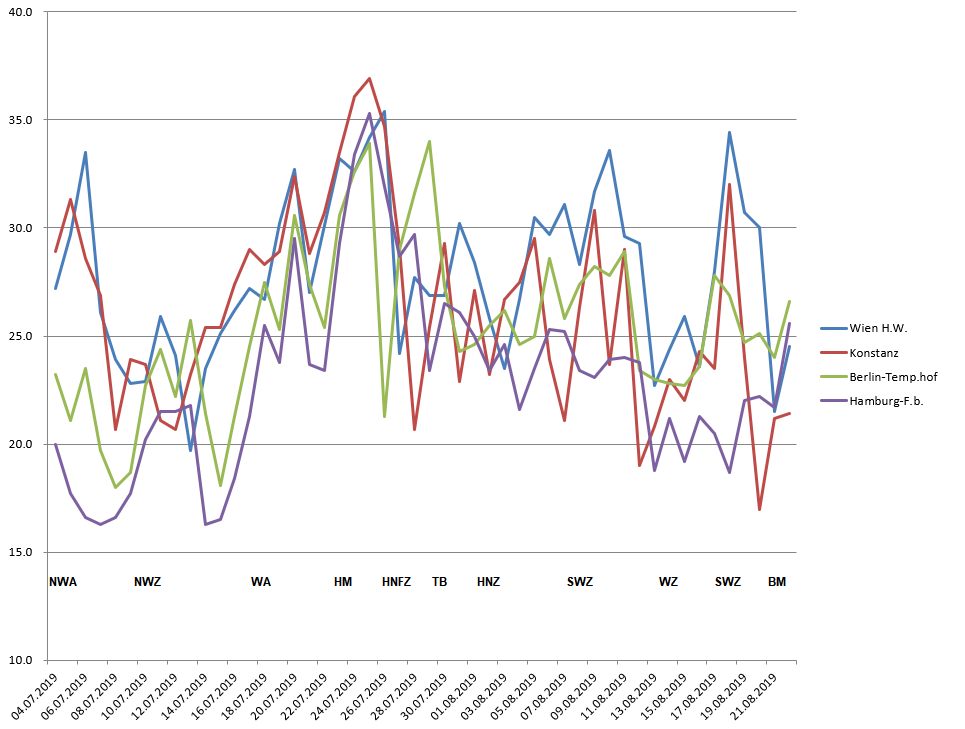

Wir ziehen also Bilanz über den Hochsommer: Im diesjährigen Fall aufgrund der Grosswetterlagen-Konstellation lag dieser zwischen dem 4. Juli und dem 22. August. Willkürlich gewählter Zeitraum? Selbstverständlich! Doch ist eine Bilanz über genau einen Kalendermonat oder drei Kalendermonate für die Jahreszeiten-Rückblicke nicht genau so willkürlich? Was, wenn unser Kalender von unseren Vorfahren ganz anders gestaltet worden wäre? Dem Wetter sind unsere Einteilungen so oder so völlig egal, auch wenn es besonders auffällig gerade in diesem Jahr häufig genau zum Monatswechsel auch einen Witterungswechsel gegeben hat (und auch weiter geben wird, siehe August/September). Der diesjährige Siebenschläferzeitraum war interessanterweise von zwei Hitzewellen eingerahmt: Ende Juni und Ende August jeweils verursacht durch die Grosswetterlage Südost antizyklonal. Dazwischen sah es aber völlig anders aus, und dieser Umstand macht diese Analyse erst richtig interessant. Schauen wir uns zunächst die Temperaturverläufe von vier Städten in vier Ecken Mitteleuropas an:

Mittleres TMax: Wien 27.8, Konstanz 26.2, Berlin 25.4, Hamburg 23.0 (Datenquelle: Deutscher Wetterdienst DWD für Hamburg, Berlin und Konstanz, ZAMG für Wien)

Man bekommt sofort den Eindruck des totalen Chaos. Abgesehen von der Hitzewelle Ende Juli, welche alle Regionen – wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung – heimgesucht hatte, war der Verlauf im Norden und Süden (aber auch im Osten) jeweils unterschiedlich. Wir haben unterhalb der Kurven zusätzlich die Kürzel der vorherrschenden Grosswetterlage eingetragen, was einige Aufschlüsse über die Gründe der doch markanten Unterschiede in den verschiedenen Regionen gibt. So liegt z.B. bei der Grosswetterlage Nordwest antizyklonal wie Anfang Juli der Süden unter Hochdruckeinfluss und viel Sonnenschein und entsprechend hochsommerlichen Temperaturen, während der Nordwestwind im Norden kühle und oft mit tiefen Wolken geschwängerte Nordseeluft einträgt. Mit dem Wechsel auf Nordwest zyklonal, auch im Süden mit mehr Wolken verbunden, wird die Differenz zwischen Nord und Süd geringer oder verkehrt sich gar ins Gegenteil. Bei der anschliessenden Lage West antizyklonal stiegen die Temperaturen im Süden wieder deutlich rascher an, bei Hoch Mitteleuropa wurden die Unterschiede gleich völlig ausgebügelt (im Gegenteil: Am heissesten wurde es in Nordwesteuropa, die zahlreichen Allzeit-Rekorde dort lassen grüssen). Dann wieder regionales Chaos in der meridionalen Phase mit der raschen Abfolge von Ost-, Süd- und Nordlagen, wobei der Nordosten Deutschlands unter Hochdruckeinfluss die höchsten Temperaturen aufweisen konnte. Über weite Strecken des Augusts dann nur noch zyklonale Lagen (Südwest und zwischenzeitlich West), wobei der echte Norden dauerhaft in der Suppe steckte, während der Süden ein heftiges Auf und Ab erlebte: zwischen den Fronten heiss, unter den schleifenden Fronten nass-kühl.

Man muss nur die Abweichung zur langjährigen Norm beim Geopotenzial in 5500 m Höhe anschauen, dann weiss man, wo der Hund begraben liegt:

Mitteleuropa im Viererdruckfeld zwischen Tiefdruck jeweils im Westen und Osten einerseits und Hochdruck im Norden und Süden andererseits. Es waren also immer wieder andere Protagonisten wetterbestimmend mit entsprechend unterschiedlich starken Auswirkungen auf die Regionen. Den Hochsommer 2019 für ganz Mitteleuropa charakterisieren zu wollen, ist somit ein Ding der Unmöglichkeit. Was bei dieser Druckverteilung bemerkenswert ist: Vor allem die extreme Abweichung im hohen Norden, was den nach Süden verschobenen Tiefdruckzonen geschuldet ist. Das Islandtief lag im Schnitt deutlich zu weit im Süden, daher auch die häufigen Südwest- statt Westlagen im August. Auf der anderen Seite sorgte das starke Tief über Nordwestrussland für die aussergewöhnlich lang anhaltende Nordwestlage in der ersten Julihälfte. Und auch das für die Hitzewelle Ende Juli verantwortliche hohe Gepotenzial über Mitteleuropa schlägt sich in der Mittelwertkarte nieder, indem es die West-Ost verlaufende Tiefdruckrinne unterbricht. Von allem etwas – das spricht nun nicht wirklich für eine zutreffende Siebenschläfer-Regel. Im Grunde genommen hielt sie gerade mal drei statt sieben Wochen, danach gab es muntere Wechsel der Zirkulationsform beinahe im Wochentakt. Somit haben wir es in zwei aufeinanderfolgenden Jahren (nach mindestens sechs gelungenen zuvor) mit einem Versagen der Siebenschläfer-Regel zu tun. Ob Zufall und logischer Ausgleich bei der statistischen Trefferquote von 75 % oder den sich verändernden Wetterlagen im Zuge des Klimawandels geschuldet, lässt sich nach so kurzer Zeit natürlich noch nicht sagen, ist aber zumindest ein interessanter Aspekt für die kommenden Jahre.

Doch schauen wir uns noch die Bilanz des Hochsommers in Europa genauer an, zunächst die Temperatur:

Hier wird deutlich: Trotz der Rekordhitze Ende Juli schliesst der Hochsommer in der nördlichen Hälfte Mitteleuropas gerade mal Durchschnittlich zum Vergleichszeitraum 1981-2010 ab, zur in Bälde geltenden neuen Klimanorm 1991-2020 wird der Hochsommer 2019 als Gesamtes wohl sogar unterdurchschnittlich temperiert abschneiden. Auch in Süddeutschland, der Schweiz und Österreich reisst die Abweichung niemandem vom Hocker: Hier kann man von einem ordentlichen, aber nicht aussergewöhnlich warmen Hochsommer sprechen.

Ein völlig differenziertes Bild ergibt auch die Niederschlagsverteilung. Trotz häufigem Tiefdruckeinfluss war es in Westeuropa, vor allem in Frankreich mit Ausstrahlung bis nach Westdeutschland hinein, zu trocken. Hingegen wurden die Alpen und insbesondere die Alpensüdseite nach einem trockenen Juli im August ganz gut gewässert. Die immer wieder aufgetretenen Unwetter in Norditalien zeigen sich in der Karte sehr auffällig. Erstaunlich ist die Trockenheit in Russland angesichts des dort herrschenden Tiefdruckeinflusses. Wahrscheinlich kommt die Luft aus Nordwesten dort einfach schon zu ausgetrocknet an, zumal bodennah kühle Luftmassen im Sommer nicht die grossen Regenbringer sind, es sei denn, es gleitet warme und feuchte Luft über die Kaltluftschicht auf. Fehlt die Zufuhr feucht-warmer Luftmassen vom Mittelmeerraum her, bleiben auch die Gewitter aus, die im Sommer für den grössten Teil der Regenmengen verantwortlich sind.

Diese Seite ist bewusst werbefrei gehalten, um die Unabhängigkeit des Informationsgehaltes zu gewährleisten und nicht von den Inhalten abzulenken. Mit einer freiwilligen Spende unterstützen Sie die Arbeit von fotometeo.ch in einem schwierigen Marktumfeld und sichern das Fortbestehen des Blogs. Vielen Dank!

Falls Sie kein PayPal-Konto besitzen, können Sie direkt auf eines der angegebenen Konten unter den Kontaktdaten einzahlen.