Sechs Monate Sommer? In Mitteleuropa? Was auf den ersten Blick verrückt klingt, ist 2018 Tatsache geworden: Die erste Phase zusammenhängender Tage mit einer Durchschnittstemperatur, die einem normalen Juni-Mittel entspricht, begann um den 8. April. Die letzte solche Phase endete am 23. September. Dazwischen gab es nur wenige und relativ kurze Unterbrechungen mit unterdurchschnittlich temperierten Tagen wie etwa Mitte Mai, Mitte Juni (sehr kurz) und dann wieder Ende August bis Anfang September. Kein Wunder, resultierte daraus verbreitet das wärmste Sommerhalbjahr seit Beginn der modernen Wetteraufzeichnungen. Zum 23. September kam das Sommerende allerdings abrupt, in der Folge wurde vielerorts Bodenfrost und vor allem in den östlichen Regionen gar Luftfrost registriert. In Ostösterreich gab es mancherorts sogar neue Negativrekorde für September. Dieser Absturz in den letzten Tagen zog den Septemberschnitt noch massiv runter, andernfalls wäre man erneut im Bereich von Rekorden für das Monatsmittel gelandet.

Mögen Gletscher gar nicht: Trockenheit und Hitze bis weit in den September (Tsanfleuron-Gletscher / Les Diablerets 2800 m, mit Oldenhorn 3123 m, 11.09.2018)

Die fotometeo.ch/orniwetter.info-Langfristprognose für den September, erstellt am 31. August, lautete wie folgt:

Der von uns präferierte Modelllauf zeigt eine ausgeprägte Hochdruckanomalie, die sich bei Neufundland beginnend über den gesamten Nordatlantik bis nach Skandinavien erstreckt und dort ein Zentrum der positiven Abweichung bildet. Schwache negative Druckanomalien zeigen sich über den Azoren und dem zentralen Mittelmeer. Demzufolge bekommen wir es in diesem Monat hauptsächlich mit Ostlagen zu tun, die wahrscheinlich wechselweise klassisch durch ein Hoch über Skandinavien und durch eine über dem nördlichen Mitteleuropa gelegene Hochdruckbrücke erzeugt werden. Nun sind Hochdruckbrücken für ihre Schwachstellen bekannt, durch die gerne abtropfende Tiefs von Nordwesten her kommend zum Mittelmeer ziehen und sich dort einnisten. Eine solche Lage erleben wir gerade aktuell und es scheint so, als dürfte sich dieses Szenario noch das eine oder andere Mal im kommenden Monat wiederholen.

Ein überdurchschnittlich temperierter September wird über dem gesamten Norden Europas gerechnet, wobei sich eine – wenn auch schwache – Brücke über Westeuropa hinweg nach Süden zu einem zweiten Wärmeschwerpunkt über Nordwestafrika bilden soll. Deutlich unterkühlt gerechnet wird der zentrale Mittelmeerraum und der Balkan: Eine Folge der oben erwähnten Abtropftiefs. Ob die unterdurchschnittlichen Temperaturen wie in der Karte gezeigt auch den gesamten Alpenraum erfassen, sei mal dahingestellt. Hier dürften sich wärmere und kühlere Witterungsphasen über den gesamten Monat gesehen wahrscheinlich etwa die Waage halten, und Föhn- sowie Staueffekte vermag diese Karte ohnehin nicht aufzulösen.

In Nordeuropa und somit auch im nördlichen Mitteleuropa ist aufgrund des überwiegenden Hochdruckeinflusses auch weiterhin nicht mit einem Ende der Trockenheit zu rechnen. Besser sieht es diesbezüglich im Alpenraum aus. Mit einem recht nassen Monat muss man in weiten Teilen Südeuropas rechnen, wobei sich die Niederschläge auf jene Tage konzentrieren, in denen die Tiefs in dieser Gegend aktiv sind. Dazwischen gibt es auch in diesen Regionen durchaus längere trockene Phasen mit warmem Spätsommerwetter.

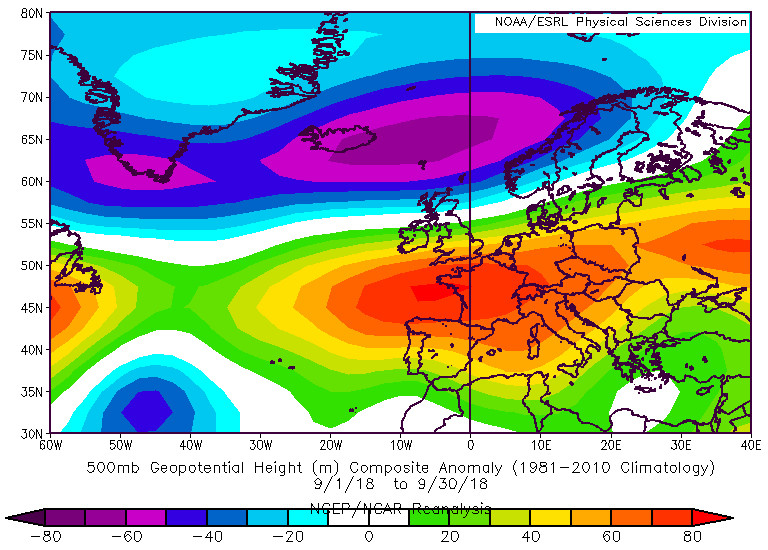

Vergleich der Prognose (oben) mit der Analyse (unten) der Abweichungen des Geopotenzials (Druck in rund 5500 m Höhe) gegenüber dem langjährigen Mittel:

Wenn man es nüchtern betrachtet, muss man diese Prognose als den totalen Flop bezeichnen – leider typisch für den September, der sich mit Ausnahme von 2016 kaum einmal an die Langfristmodelle hielt. Tiefdruck- statt Hochdruckanomalie über Nordeuropa, Hochdruck statt Tiefdruck über der Südhälfte – noch verkehrter geht es eigentlich nicht. Die zu Beginn des Monats sich abzeichnende Rückkehr zu meridionalen Lagen war eine Fünftagesfliege. Nach kurzer Nord- und Nordostlage übernahm wieder der Atlantik die Regie mit abwechselnd West-, Südwest- und Nordwestlagen, was man über die gesamte Periode als gemischte Zirkulation taxieren darf, wobei das südliche Mitteleuropa über weite Strecken auf der antizyklonalen Seite der Frontalzone zu liegen kam. Entsprechend ergiebig war die Ausbeute der Sonnenscheinstunden, welche in der Bodenseeregion sogar in den sonnigsten September seit Messbeginn mündete (ca. 140-165 %).

Wenn man es nüchtern betrachtet, muss man diese Prognose als den totalen Flop bezeichnen – leider typisch für den September, der sich mit Ausnahme von 2016 kaum einmal an die Langfristmodelle hielt. Tiefdruck- statt Hochdruckanomalie über Nordeuropa, Hochdruck statt Tiefdruck über der Südhälfte – noch verkehrter geht es eigentlich nicht. Die zu Beginn des Monats sich abzeichnende Rückkehr zu meridionalen Lagen war eine Fünftagesfliege. Nach kurzer Nord- und Nordostlage übernahm wieder der Atlantik die Regie mit abwechselnd West-, Südwest- und Nordwestlagen, was man über die gesamte Periode als gemischte Zirkulation taxieren darf, wobei das südliche Mitteleuropa über weite Strecken auf der antizyklonalen Seite der Frontalzone zu liegen kam. Entsprechend ergiebig war die Ausbeute der Sonnenscheinstunden, welche in der Bodenseeregion sogar in den sonnigsten September seit Messbeginn mündete (ca. 140-165 %).

Die Abweichung der Monatsmitteltemperatur in rund 1500 m Höhe zur Klimanormperiode 1981-2010 (oben Prognose, unten Analyse):

Bei der verkehrten Druckprognose erstaunt es wenig, dass auch die Temperaturverteilung auf den Kopf gestellt wurde. “Traue keiner Septemberprognose” lautet auch hier das Fazit. Bei einem derart schlechten Ergebnis lohnt es sich gar nicht erst, nach Regionen mit zufällig guter Übereinstimmung zu suchen.

Bei der verkehrten Druckprognose erstaunt es wenig, dass auch die Temperaturverteilung auf den Kopf gestellt wurde. “Traue keiner Septemberprognose” lautet auch hier das Fazit. Bei einem derart schlechten Ergebnis lohnt es sich gar nicht erst, nach Regionen mit zufällig guter Übereinstimmung zu suchen.

Beim Vergleich der Bodenanalyse mit jener aus 850 hPa (= ca. 1500 m) sind wir erstmals in diesem Sommerhalbjahr bei recht guter Übereinstimmung gelandet. Die Meerestemperaturen haben ihr Maximum im Jahresverlauf erreicht und beeinflussen somit die darüber streichenden Luftmassen nur noch geringfügig. Im Sommer kühlt das Meer die Luft, im Winter erwärmt es sie – dieser Effekt fällt in den Übergangsjahreszeiten so gut wie weg, es sei denn es zieht eine extrem abnormale Luftmasse auf. Dies ist aber gerade zum Ende des Sommers sehr selten der Fall, daher auch die relativ geringen Abweichungen der Bodentemperaturen zum langjährigen Mittel (weniger als vier Grad auch in den extremsten Regionen – wir erinnern uns an die Abweichungen teils weit über fünf Grad vom Winter bis in den Frühsommer).

Beim Vergleich der Bodenanalyse mit jener aus 850 hPa (= ca. 1500 m) sind wir erstmals in diesem Sommerhalbjahr bei recht guter Übereinstimmung gelandet. Die Meerestemperaturen haben ihr Maximum im Jahresverlauf erreicht und beeinflussen somit die darüber streichenden Luftmassen nur noch geringfügig. Im Sommer kühlt das Meer die Luft, im Winter erwärmt es sie – dieser Effekt fällt in den Übergangsjahreszeiten so gut wie weg, es sei denn es zieht eine extrem abnormale Luftmasse auf. Dies ist aber gerade zum Ende des Sommers sehr selten der Fall, daher auch die relativ geringen Abweichungen der Bodentemperaturen zum langjährigen Mittel (weniger als vier Grad auch in den extremsten Regionen – wir erinnern uns an die Abweichungen teils weit über fünf Grad vom Winter bis in den Frühsommer).

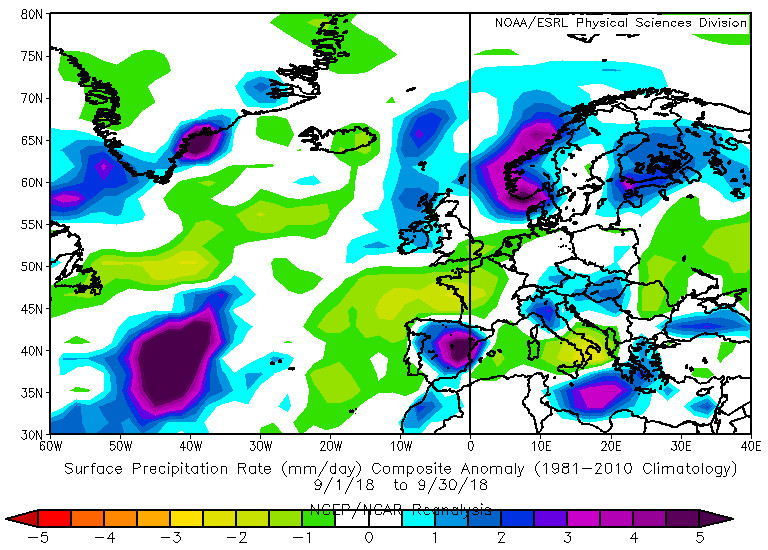

Auch die Niederschlagsbilanz kann sich der falsch prognostizierten Druckverteilung nicht entziehen. Nordeuropa wurde deutlich nasser als prognostiziert und die nassen Flächen in Südeuropa sind deutlich kleiner als erwartet. Am besten lag die Prognose noch im nördlichen Mitteleuropa. Hier wirkte der Hochdruck durch die südlichere Position genauso, wie wenn er im Norden gelegen hätte. Ein Blick in die besser aufgelösten Analysekarten der Landeswetterdienste lohnt sich auch diesmal: (Schweiz, Österreich bis 27.09., Deutschland).

Auch die Niederschlagsbilanz kann sich der falsch prognostizierten Druckverteilung nicht entziehen. Nordeuropa wurde deutlich nasser als prognostiziert und die nassen Flächen in Südeuropa sind deutlich kleiner als erwartet. Am besten lag die Prognose noch im nördlichen Mitteleuropa. Hier wirkte der Hochdruck durch die südlichere Position genauso, wie wenn er im Norden gelegen hätte. Ein Blick in die besser aufgelösten Analysekarten der Landeswetterdienste lohnt sich auch diesmal: (Schweiz, Österreich bis 27.09., Deutschland).

Die Dominanz der West-, Nordwest- und Südwestlagen wurde eingangs bereits erwähnt. Etwas erstaunt das komplette Fehlen des GWT Hoch, der im September sein statistisches Maximum im Jahresverlauf erreicht. Mit 17 trockenen zu 13 feuchten Tagen erkennt man aber, dass antizyklonale Lagen vorherrschend waren. Völlig in die Binsen ging die Prognose betreffend das südliche Mitteleuropa, dass sich warme und kühle Phasen ungefähr ausgleichen würden: Wie man sieht, ist das Resultat von 13 warmen zu 4 kühlen Tagen deutlich.

Die Dominanz der West-, Nordwest- und Südwestlagen wurde eingangs bereits erwähnt. Etwas erstaunt das komplette Fehlen des GWT Hoch, der im September sein statistisches Maximum im Jahresverlauf erreicht. Mit 17 trockenen zu 13 feuchten Tagen erkennt man aber, dass antizyklonale Lagen vorherrschend waren. Völlig in die Binsen ging die Prognose betreffend das südliche Mitteleuropa, dass sich warme und kühle Phasen ungefähr ausgleichen würden: Wie man sieht, ist das Resultat von 13 warmen zu 4 kühlen Tagen deutlich.

Die Langfristprognose für den Oktober findet man auf unserer Partnerseite orniwetter.info, sie wird zu Beginn des nächsten Monats in diesem Blog verifiziert.

Diese Seite ist bewusst werbefrei gehalten, um die Unabhängigkeit des Informationsgehaltes zu gewährleisten und nicht von den Inhalten abzulenken. Der kostenlose Zugang zu Informationen ohne boulevardeske Verzerrungen beim Thema Wetter und Klima ist uns sehr wichtig. Mit einer freiwilligen Spende unterstützen Sie die Arbeit von fotometeo.ch in einem schwierigen Marktumfeld und sichern das Fortbestehen des Blogs. Vielen Dank!

Falls Sie kein PayPal-Konto besitzen, können Sie direkt auf eines der angegebenen Konten unter den Kontaktdaten einzahlen.