Die seit April andauernde Ausnahmesituation hat sich auch im Juli nicht grossartig verändert: Ein extrem trockenes und heisses Nordeuropa steht einem relativ kühlen und nassen Süden gegenüber. Dabei sind vor allem die Rekorde, die im Norden gleich reihenweise gepurzelt sind, von beachtlicher Natur. Da wurden nicht nur rund um die Nordsee teils Rekorde seit Beginn der modernen Aufzeichungen erfasst (z.B. eine neue Höchsttemperatur in den südwestlichen Niederlanden von 38.1 Grad am 27.07. in Westdorpe), sondern auch in Lappland. Dabei wurden (wenn auch mit Föhneffekten) direkt an der Barentssee 31.3 Grad erreicht und in der Nacht zum 19.07. sank die Temperatur nicht unter 25 Grad (Makkaur Fyr auf 70.7 Grad Nord). Bilder von den erwähnten Stationen kann man übrigens über unseren Wetterstations-Atlas finden. Dass diese Hitze der seit Monaten anhaltenden Trockenheit nicht gerade Abhilfe geschaffen hat, versteht sich von selbst.

Sinnbildlich stehen der trotz schneereichem Winter in den Alpen Niedrigwasser führende Alpenrhein bei Vaduz und die kümmerlichen Wolken über dem Alpstein-Massiv am 12. Juli

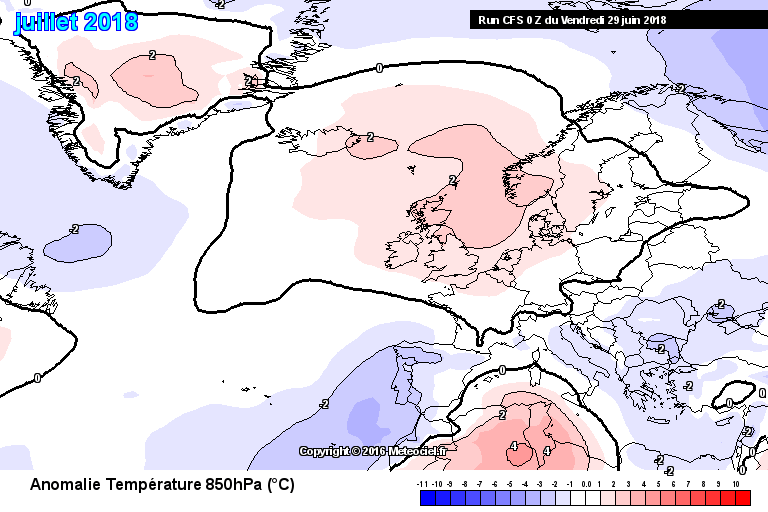

Die fotometeo.ch/orniwetter.info-Langfristprognose für den Juli, erstellt am 30. Juni, lautete wie folgt:

Der von uns präferierte Lauf rechnet mit einer deutlich positiven Abweichung des Geopotenzials mit Zentrum über dem europäischen Nordmeer, also zwischen Island, Schottland und Norwegen. Der gesamte Bereich des Hochdrucks erstreckt sich bogenförmig von den Azoren über das Nordmeer bis ins Baltikum und deckt somit auch weite Teile Mitteleuropas ab. Schwache negative Anomalien sind über Portugal und dem östlichen Mittelmeer zu finden, etwas stärkere an der Südspitze Grönlands und über der Barentssee. Die zu erwartenden Grosswettertypen sind hauptsächlich Ost sowie zwischenzeitlich Nord(west)- und Hochdrucklagen, wobei das südliche Mitteleuropa wahrscheinlich die meiste Zeit in der Hochdruckrandlage mit geringen Druckgegensätzen verbleibt.

Die stärkste positive Temperaturanomalie in rund 1500 m Höhe zeigt sich im Bereich des ausgeprägten Hochdrucks über dem Nordmeer und der Nordsee, wobei sich diese Wärme wegen der tiefen Wassertemperaturen über dem Meer nicht bis zum Boden durchsetzen kann (hier bildet sich häufig Seenebel, der zeitweise auch an den Küsten hartnäckig sein kann). Über Land (Britische Inseln, Südskandinavien, Nordwesteuropa) ist hingegen mit einer Monatsabweichung von 2 bis 3 Grad zu rechnen, was die Bezeichnung Hitzesommer in diesen sonst eher kühlen Regionen durchaus zulässt. Zu kühl wird der Juli 2018 in Südwest- und Südosteuropa sowie im äussersten Nordosten. Es ist durchaus denkbar, dass die in der Karte unten gezeigte kühle Brücke südlich der Alpen durchbrochen wird, sollte die Tiefdrucktätigkeit über der Iberischen Halbinsel stärker oder dauerhafter sein als berechnet. Dann könnten nämlich die heissen Luftmassen Nordafrikas häufiger über den zentralen Mittelmeerraum bis nach Mitteleuropa vordringen.

In fast ganz Nordeuropa und der nördlichen Hälfte Mitteleuropas wird sich die Trockenheit weiter fortsetzen. Die abgetropften Tiefs über der Iberischen Halbinsel sorgen immer wieder für feuchte Südwestströmungen in Richtung Frankreich und West- bis Südalpen, wo heftige Gewitter an wenigen Tagen lokal grosse Regenmengen bringen können. Die tiefroten Gebiete auf der Karte werden somit kaum exakt so eintreffen, deuten aber das Unwetterpotenzial mit lokal sehr unterschiedlicher Niederschlagsausbeute an. Interessant ist noch, dass auf der Niederschlagskarte der feuchte Westwindgürtel zu sehen ist: Er endet allerdings bei Island und hat keine Chance, das europäische Festland zu erreichen.

Vergleich der Prognose (oben) mit der Analyse (unten) der Abweichungen des Geopotenzials (Druck in rund 5500 m Höhe) gegenüber dem langjährigen Mittel:

Das grossräumige Zirkulationsmuster wurde erneut gut erfasst (was angesichts der Erhaltungsneigung an sich noch keine Kunst ist), allerdings hat sich der Schwerpunkt des Hochdrucks im Norden doch wieder etwas nach Osten verschoben, was die Prognosegüte vor allem im Norden Skandinaviens in die Tiefe zieht. In Mittel- und Südeuropa stimmt die Prognose mit der Analyse hingegen sehr gut überein.

Das grossräumige Zirkulationsmuster wurde erneut gut erfasst (was angesichts der Erhaltungsneigung an sich noch keine Kunst ist), allerdings hat sich der Schwerpunkt des Hochdrucks im Norden doch wieder etwas nach Osten verschoben, was die Prognosegüte vor allem im Norden Skandinaviens in die Tiefe zieht. In Mittel- und Südeuropa stimmt die Prognose mit der Analyse hingegen sehr gut überein.

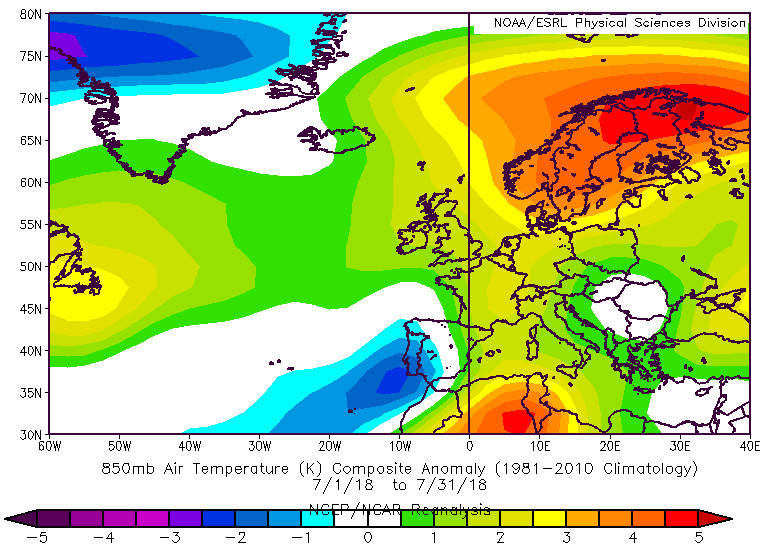

Die Abweichung der Monatsmitteltemperatur in rund 1500 m Höhe zur Klimanormperiode 1981-2010 (oben Prognose, unten Analyse):

Analog zum nach Osten verlagerten Hochdruck wurde auch die Warmluft in der Höhe entsprechend weiter östlich aktiv, und das in extremem Ausmass. Hier kann man mal wieder konstatieren, dass sich Langfristprognosen nicht zum Erkennen von rekordverdächtigen Lagen eignen. Perfekt getroffen wurde der Südwesten Europas, während die negative Anomalie im Südosten schlussendlich geringere Ausmasse annahm. So gelang der Warmluft der Brückenschlag zwischen der nordafrikanischen Hitze und dem nordeuropäischen Extremereignis über die Alpen hinweg, so wie wir es im Prognosetext im Widerspruch zur Kartenderstellung vermutet hatten.

Analog zum nach Osten verlagerten Hochdruck wurde auch die Warmluft in der Höhe entsprechend weiter östlich aktiv, und das in extremem Ausmass. Hier kann man mal wieder konstatieren, dass sich Langfristprognosen nicht zum Erkennen von rekordverdächtigen Lagen eignen. Perfekt getroffen wurde der Südwesten Europas, während die negative Anomalie im Südosten schlussendlich geringere Ausmasse annahm. So gelang der Warmluft der Brückenschlag zwischen der nordafrikanischen Hitze und dem nordeuropäischen Extremereignis über die Alpen hinweg, so wie wir es im Prognosetext im Widerspruch zur Kartenderstellung vermutet hatten.

Bei den Abweichungen der Bodentemperaturen im Vergleich zu 1500 m Höhe treten wieder interessante Details zutage. Im Gegensatz zum Vormonat sind die Diskrepanzen über der Nordsee nun deutlich geringer, was auf eine starke Erwärmung dieses Randmeeres hinweist. Über dem zentralen Nordatlantik sticht die negative Anomalie der Meerwasser-Temperatur hingegen weiterhin ins Auge. Die Überzeugung reift von Monat zu Monat, dass wir die aktuelle Ausnahmesituation dieser Anomalie zu verdanken haben, und gleichzeitig wird die Frage bezüglich des Auswegs aus dieser festgefahrenen Lage immer drängender.

Bei den Abweichungen der Bodentemperaturen im Vergleich zu 1500 m Höhe treten wieder interessante Details zutage. Im Gegensatz zum Vormonat sind die Diskrepanzen über der Nordsee nun deutlich geringer, was auf eine starke Erwärmung dieses Randmeeres hinweist. Über dem zentralen Nordatlantik sticht die negative Anomalie der Meerwasser-Temperatur hingegen weiterhin ins Auge. Die Überzeugung reift von Monat zu Monat, dass wir die aktuelle Ausnahmesituation dieser Anomalie zu verdanken haben, und gleichzeitig wird die Frage bezüglich des Auswegs aus dieser festgefahrenen Lage immer drängender.

Der trockene Gürtel von den Britischen Inseln über Skandinavien hinweg bis Nordwestrussland erstaunt inzwischen nicht mehr und wurde von den Prognosen erneut sehr gut erfasst, ebenso die feuchte Zone von Südwest- bis Südosteuropa und in Teilen Osteuropas. Diese wiederum wurde in der Fläche unterschätzt, sie reicht entgegen den Prognosen bis nach Ostdeutschland hinein. Die schlechte Auflösung der Karte und das Breitwalzen der nassen Fläche im Alpenraum haben wir schon mehrfach erwähnt. Anders als die Karte vermuten lässt, war es am Alpennordrand von der Zentralschweiz bis nach Oberösterreich sehr trocken. Zwecks Details verweisen wir erneut auf die Analysekarten der einzelnen Länder (Schweiz, Österreich, Deutschland).

Der trockene Gürtel von den Britischen Inseln über Skandinavien hinweg bis Nordwestrussland erstaunt inzwischen nicht mehr und wurde von den Prognosen erneut sehr gut erfasst, ebenso die feuchte Zone von Südwest- bis Südosteuropa und in Teilen Osteuropas. Diese wiederum wurde in der Fläche unterschätzt, sie reicht entgegen den Prognosen bis nach Ostdeutschland hinein. Die schlechte Auflösung der Karte und das Breitwalzen der nassen Fläche im Alpenraum haben wir schon mehrfach erwähnt. Anders als die Karte vermuten lässt, war es am Alpennordrand von der Zentralschweiz bis nach Oberösterreich sehr trocken. Zwecks Details verweisen wir erneut auf die Analysekarten der einzelnen Länder (Schweiz, Österreich, Deutschland).

Die Gegenüberstellung von Witterungs- und Grosswettertypen weist einen Widerspruch auf, wie wir ihn in diesem Ausmass noch nie gesehen haben. Betrachtet man nur die Grosswettertypen, so müsste man aufgrund der dominierenden Nordwest- und Nordlagen auf einen deutlich unterkühlten und möglicherweise auch feuchten Monat schliessen. Wie wir wissen, trifft weder das Eine noch das Andere zu, deutlich zu kühle Tage fehlten komplett bzw. traten nur sehr regional begrenzt im Nordosten Österreichs zu Monatsbeginn auf. Hier wirkt sich überdeutlich die Vorgeschichte des extrem warmen Frühlings und Frühsommers im Norden Europas aus: Aus Nordwest und Nord erreichen uns inzwischen auch nur noch stark erwärmte Luftmassen, die bei uns gerade mal für die Jahreszeit durchschnittliche Temperaturen bringen. Geraten solche Luftmassen dann auch noch unter Hochdruckeinfluss, erwärmen sie sich unter der starken Sonneneinstrahlung über trockenen Böden rasch bis in den Hitzebereich. Auch die 15 feuchten Tage in der Grafik täuschen darüber hinweg, dass es sich hierbei meistens nur um strichweisen (leichten) Regen oder schwüle Tage handelt, an denen sich die Gewitter nur lokal und häufig auf das Bergland begrenzt entladen.

Die Gegenüberstellung von Witterungs- und Grosswettertypen weist einen Widerspruch auf, wie wir ihn in diesem Ausmass noch nie gesehen haben. Betrachtet man nur die Grosswettertypen, so müsste man aufgrund der dominierenden Nordwest- und Nordlagen auf einen deutlich unterkühlten und möglicherweise auch feuchten Monat schliessen. Wie wir wissen, trifft weder das Eine noch das Andere zu, deutlich zu kühle Tage fehlten komplett bzw. traten nur sehr regional begrenzt im Nordosten Österreichs zu Monatsbeginn auf. Hier wirkt sich überdeutlich die Vorgeschichte des extrem warmen Frühlings und Frühsommers im Norden Europas aus: Aus Nordwest und Nord erreichen uns inzwischen auch nur noch stark erwärmte Luftmassen, die bei uns gerade mal für die Jahreszeit durchschnittliche Temperaturen bringen. Geraten solche Luftmassen dann auch noch unter Hochdruckeinfluss, erwärmen sie sich unter der starken Sonneneinstrahlung über trockenen Böden rasch bis in den Hitzebereich. Auch die 15 feuchten Tage in der Grafik täuschen darüber hinweg, dass es sich hierbei meistens nur um strichweisen (leichten) Regen oder schwüle Tage handelt, an denen sich die Gewitter nur lokal und häufig auf das Bergland begrenzt entladen.

Die Langfristprognose für den August findet man auf unserer Partnerseite orniwetter.info, sie wird zu Beginn des nächsten Monats in diesem Blog verifiziert.

Diese Seite ist bewusst werbefrei gehalten, um die Unabhängigkeit des Informationsgehaltes zu gewährleisten und nicht von den Inhalten abzulenken. Der kostenlose Zugang zu Informationen ohne boulevardeske Verzerrungen beim Thema Wetter und Klima ist uns sehr wichtig. Mit einer freiwilligen Spende unterstützen Sie die Arbeit von fotometeo.ch in einem schwierigen Marktumfeld und sichern das Fortbestehen des Blogs. Vielen Dank!

Falls Sie kein PayPal-Konto besitzen, können Sie direkt auf eines der angegebenen Konten unter den Kontaktdaten einzahlen.

Kurt Nadler am 14. August 2018 um 15:07 Uhr

liebe fabienne

betreffend widerspruch witterungs-/großwettertypen:

in etwa 35 bewussten jahren (äh, wie die zeit vergeht …) war das auch für mich als ehemaligen nordösterreicher und dann ostösterreicher tatsächlich faszinierend neu (und das nach den außergewöhnlichen strömungsverhältnissen die monate zuvor): nämlich wenn man so weit im süden innerhalb der warmluftzone ist, dass KEINE wetterlage mehr kaltluft heranführt bzw. -führen kann.

normal gäbe es bei den vergangenen nördlichen lagen bei uns eine ausgesprochene trockenheit, trockene luftmassen, kühle nächte und wohl so um die 26 grad tagsüber im tiefland.

heuer aber vglw. energiereiche luft, so um die 30 grad und die nächte so um die 19 grad.

nicht auf den juli beschränkt: besonders erfreulich bei einem monatelangen dauersommer von knapp 30 grad gefolgt von 18 tagen (tw. weit) über 30 grad, dass – eine lokale ausnahme, nicht repräsentiert durch die benachbarten wetterstationen – einer meiner pannonischen wohnorte ca. im wochenrhythmus je lauter 30 mm-gewitter abbekam, zuletzt am 10.8.. da kommt auch bei der größten hitz´keine dürre zustande.

ja, inzwischen hat sich zirkulation “normalisiert”, und wir haben erste atlantische fronten, die mühsam bis ins pannon vordringen.

herzliche grüße

kurt