So mancher wird beim Lesen des Titels bereits gedacht haben: “Hatten wir diese Schlagzeile nicht schon mal?” In der Tat haben die Monate Januar und März in diesem Jahr die Rollen getauscht, jedenfalls war der Januar in Mitteleuropa meist um 1 bis 2.5 Grad wärmer als der März. Egal wo man hinschaut: Bei der Anzahl Schneedeckentagen und Frosttagen lief der März dem Januar ganz klar davon. In der Nordhälfte Deutschlands hat es der März sogar geschafft, gleichzeitig auch noch kälter als der vergangene Dezember zu sein. Rekorde wurden allerdings kaum gebrochen: Der März 2013 war dann doch noch mal eine ganz andere Nummer, ebenso wie ein paar weiter zurückliegende wie 2006 und 1987, um im überschaubaren Bereich zu bleiben.

Der März 2018 war in den Alpen vor allem eines: Grau, nass und kalt, und dies bis zum bitteren Ende (Bildquelle und Archiv: https://www.foto-webcam.eu/webcam/schroecken/)

Die fotometeo.ch/orniwetter.info-Langfristprognose für den März, erstellt am 29. Februar, lautete wie folgt:

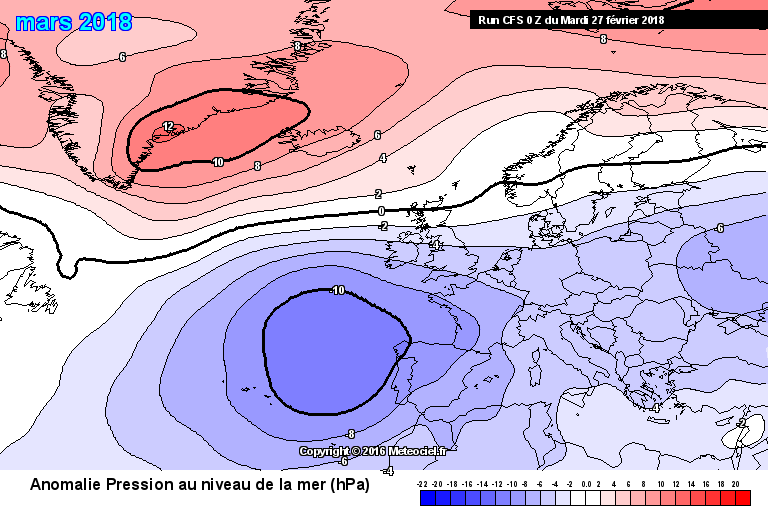

Das Langfristmodell CFS bietet in den Läufen der letzten drei Tage nur ein einziges Muster an: Eine ausgeprägte positive Druckanomalie über dem gesamten Norden mit einem Maximum zwischen Grönland und Island sowie einer vom mittleren Atlantik über die Südhälfte Europas bis nach Südrussland reichende negative Druckanomalie. Ein Kinderspiel, aus diesem Angebot eine Monatsprognose zu zimmern, könnte man meinen. Doch die Läufe unterscheiden sich im Detail durchaus: Mal verläuft die Tiefdruckrinne ein wenig südlicher, was der Kaltluft aus Norden mehr Raum bei uns gibt, mal nördlicher mit entsprechend mehr Wärme aus Süden. Mal liegt der Schwerpunkt der Tiefdrucktätigkeit auf dem Atlantik, was bei uns eher einen trockenen Monat verspricht, mal liegt er über Westeuropa, was bei uns deutlich mehr Niederschläge bedeutet.

Der Kampf des Frühlings mit dem Winter findet also ganz märztypisch direkt über unsren Köpfen statt, was bedeutet dass alles am seidenen Faden hängt. In solchen Situationen wäre es vermessen, sich für eine milde/kalte/trockene/feuchte Variante zu entscheiden: Es wäre schlicht ein Raten ins blaue Band des Frühlings hinaus. Man pickt sich in diesem Fall ein mittleres Szenario heraus in der Hoffnung, dass sich die unwahrscheinlicheren extremen Varianten bitte zurückhalten mögen. Der Hinweis, dass es nur wenig braucht, um die in den Karten gezeigten Temperatur- und Niederschlagszonen um einige hundert Kilometer zu verschieben, sei hier vorsorglich noch mal deutlich erwähnt. Das Druckmuster weist auf eine deutlich nach Süden verschobene Frontalzone hin, wie sie zum Ende des Winters nicht selten auftritt. Daraus entwickeln sich gerne südliche Westlagen, über Mittelereuropa hinweg ziehende Tiefdruckgebiete, auf deren Vorderseiten Südost- bis Südlagen und auf den Rückseiten Nord- bis Ostlagen.

Entsprechend wird der weiterhin in einer Ostströmung verharrende Norden Europas, insbesondere Skandinavien und Nordosteuropa, einen deutlich zu kalten März erleben. In Südeuropa ist mit einem moderaten bis deutlichen Wärmeüberschuss zu rechnen, was einen relativ scharfen, durch Mitteleuropa hindurch verlaufenden Gradienten zur Folge hat. Vermutlich werden weite Teile Mitteleuropas bei munterem Auf und Ab der Temperaturen zum Schluss ungefähr im langjährigen Mittel landen, am Alpennordrand dürfte aufgrund von einigen Südföhnlagen ein leichtes Plus resultieren.

Die südlich verlaufenden Tiefs verschonen den Norden, wo der März 2018 eher auf der trockenen Seite landet. Deutlich zu nass wird der Monat in Südwest- und Westeuropa sowie staulagenbedingt auf der Alpensüdseite. In Mitteleuropa hängt viel von der oben beschriebenen Zugbahn der Tiefs ab, wir haben uns hier für eine ungefähr durchschnittlich nasse bis (wiederum föhnbedingt) leicht zu trockene Variante entschieden.

Vergleich der Prognose (oben) mit der Analyse (unten) der Abweichungen des Bodendruckfelds gegenüber dem langjährigen Mittel:

Die nordhemisphärische Zirkulation hat es uns diesmal sehr leicht gemacht, die prognostizierten Druckmuster sind ziemlich genau so eingetroffen wie erwartet. Es gibt vor allem beim Tiefdruckgürtel einige Abweichungen: Einerseits lag das Zentrum ein wenig nördöstlicher als erwartet, andererseits ist der Abweichungsbetrag deutlich stärker ausgefallen als berechnet. Wir waren in West- und Mitteleuropa also häufiger unter Tiefdruckeinfluss. Das zweite Tiefdruckzentrum im Osten fehlt, und genau dieses kleine Detail war entscheidend bei der Temperaturentwicklung dieses Monats.

Die nordhemisphärische Zirkulation hat es uns diesmal sehr leicht gemacht, die prognostizierten Druckmuster sind ziemlich genau so eingetroffen wie erwartet. Es gibt vor allem beim Tiefdruckgürtel einige Abweichungen: Einerseits lag das Zentrum ein wenig nördöstlicher als erwartet, andererseits ist der Abweichungsbetrag deutlich stärker ausgefallen als berechnet. Wir waren in West- und Mitteleuropa also häufiger unter Tiefdruckeinfluss. Das zweite Tiefdruckzentrum im Osten fehlt, und genau dieses kleine Detail war entscheidend bei der Temperaturentwicklung dieses Monats.

Die Abweichung der Monatsmitteltemperatur zur Klimanormperiode 1981-2010 (oben Prognose, unten Analyse):

Hier wird sehr deutlich, wie stark kleinere Abweichungen bei der Druckverteilung regional sehr grosse Unterschiede bei den Temperaturen ausmachen können. Nehmen wir als erstes Beispiel die Iberische Halbinsel: Nach der Druckprognose hätte diese häufiger auf der Vorderseite des Tiefdrucks in einer warmen Südwestströmung liegen sollen (die gelegentlich auch bis nach Mitteleuropa hätte vorstossen sollen, gelungen ist dies jedoch nur einmal um den 10. März herum). Die kleine Verschiebung des Tiefs sorgte aber dafür dass vor allem Portugal und die Westhälfte Spaniens häufiger auf der Rückseite in einer kalten Nordwestströmung lagen. Überhaupt hat das extrem zähe Tief dafür gesorgt, dass die skandinavische Kaltluft permanent angezapft und über die Britischen Inseln hinweg in den Atlantik befördert wurde. Der zweite Schwerpunkt der falsch prognostizierten Temperaturen liegt in Ost- und Mitteleuropa. Das weiter oben fehlende zweite Tiefdruckzentrum über Osteuropa hätte dafür sorgen sollen, dass aus dem Nahen Osten Warmluft nach Norden befördert wird. Dies blieb aus, unter häufigerem Hochdruck kühlte die Luftmasse nachts stark aus und der permanente Druckgradient sorgte dafür, dass diese kontinentale Kaltluft auch direkt nach Westen – also zu uns nach Mitteleuropa – statt auf etwas nördlicherem Weg befördert wurde.

Hier wird sehr deutlich, wie stark kleinere Abweichungen bei der Druckverteilung regional sehr grosse Unterschiede bei den Temperaturen ausmachen können. Nehmen wir als erstes Beispiel die Iberische Halbinsel: Nach der Druckprognose hätte diese häufiger auf der Vorderseite des Tiefdrucks in einer warmen Südwestströmung liegen sollen (die gelegentlich auch bis nach Mitteleuropa hätte vorstossen sollen, gelungen ist dies jedoch nur einmal um den 10. März herum). Die kleine Verschiebung des Tiefs sorgte aber dafür dass vor allem Portugal und die Westhälfte Spaniens häufiger auf der Rückseite in einer kalten Nordwestströmung lagen. Überhaupt hat das extrem zähe Tief dafür gesorgt, dass die skandinavische Kaltluft permanent angezapft und über die Britischen Inseln hinweg in den Atlantik befördert wurde. Der zweite Schwerpunkt der falsch prognostizierten Temperaturen liegt in Ost- und Mitteleuropa. Das weiter oben fehlende zweite Tiefdruckzentrum über Osteuropa hätte dafür sorgen sollen, dass aus dem Nahen Osten Warmluft nach Norden befördert wird. Dies blieb aus, unter häufigerem Hochdruck kühlte die Luftmasse nachts stark aus und der permanente Druckgradient sorgte dafür, dass diese kontinentale Kaltluft auch direkt nach Westen – also zu uns nach Mitteleuropa – statt auf etwas nördlicherem Weg befördert wurde.

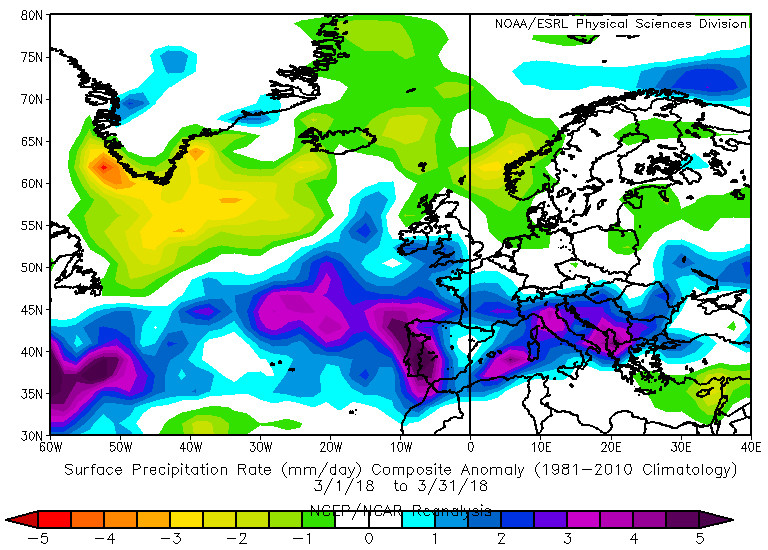

Mit dem eher trockenen Norden und dem sehr nassen Süden entspricht die Verteilung der Niederschläge ungefähr unseren Erwartungen. Von den Gebirgen der Iberischen Halbinsel über die Pyrenäen bis zu den Südalpen haben sich rekordverdächtige Schneemengen angesammelt, welche im weiteren Frühlingsverlauf mit hoher Wahrscheinlichkeit noch mal für Schlagzeilen sorgen werden – es sei denn, die Schneeschmelze läuft unter extrem trockenen Bedingungen ab. Dieser Punkt ist ein weiterer, der nebst dem ganzen Zirkulationsmuster der letzten zwei Monate an den Frühling 2013 erinnert.

Mit dem eher trockenen Norden und dem sehr nassen Süden entspricht die Verteilung der Niederschläge ungefähr unseren Erwartungen. Von den Gebirgen der Iberischen Halbinsel über die Pyrenäen bis zu den Südalpen haben sich rekordverdächtige Schneemengen angesammelt, welche im weiteren Frühlingsverlauf mit hoher Wahrscheinlichkeit noch mal für Schlagzeilen sorgen werden – es sei denn, die Schneeschmelze läuft unter extrem trockenen Bedingungen ab. Dieser Punkt ist ein weiterer, der nebst dem ganzen Zirkulationsmuster der letzten zwei Monate an den Frühling 2013 erinnert.

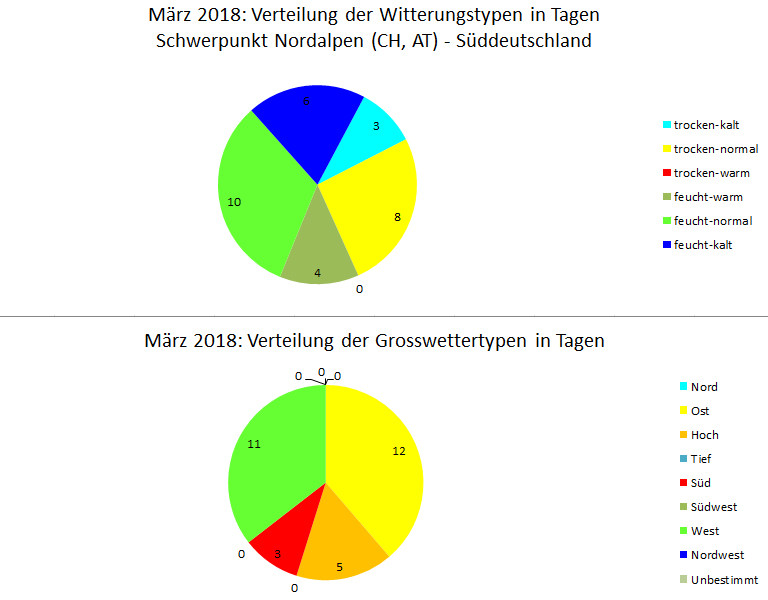

Die Statistik der Witterungstypen widerspiegelt den häufigen Tiefdruckeinfluss mit 20 nassen zu 11 trockenen Tagen. Hier muss erwähnt werden, dass die Analyse den nördlichen Alpenraum und Süddeutschland abdeckt. Vor allem im Nordwesten war es häufiger trocken und sogar aussergewöhnlich sonnig. Dieser scharfe Gegensatz ist auf die häufige südliche Westlage zurückzuführen, bei der das nördliche Mitteleuropa nördlich der Tiefdruckzone unter östlicher Anströmung trockenere Kontinentalluft geliefert bekommt, während die Alpen genau unter der Luftmassengrenze – nicht selten unter einer Gegenstromlage (am Boden Kaltluft aus Osten, in der Höhe feuchte Warmluft aus Süd bis Südwest) liegen. Alle elf Tage des Witterungstyps West wurden von diesem Spezialfall der Westlage bedient. Dass die Hälfte des Monats von Ost- und Südlagen dominiert wurde, unterstreicht den stark meridionalen Charakter dieses Monats zusätzlich.

Die Statistik der Witterungstypen widerspiegelt den häufigen Tiefdruckeinfluss mit 20 nassen zu 11 trockenen Tagen. Hier muss erwähnt werden, dass die Analyse den nördlichen Alpenraum und Süddeutschland abdeckt. Vor allem im Nordwesten war es häufiger trocken und sogar aussergewöhnlich sonnig. Dieser scharfe Gegensatz ist auf die häufige südliche Westlage zurückzuführen, bei der das nördliche Mitteleuropa nördlich der Tiefdruckzone unter östlicher Anströmung trockenere Kontinentalluft geliefert bekommt, während die Alpen genau unter der Luftmassengrenze – nicht selten unter einer Gegenstromlage (am Boden Kaltluft aus Osten, in der Höhe feuchte Warmluft aus Süd bis Südwest) liegen. Alle elf Tage des Witterungstyps West wurden von diesem Spezialfall der Westlage bedient. Dass die Hälfte des Monats von Ost- und Südlagen dominiert wurde, unterstreicht den stark meridionalen Charakter dieses Monats zusätzlich.

Die Langfristprognose für den April findet man auf unserer Partnerseite orniwetter.info, sie wird zu Beginn des nächsten Monats in diesem Blog verifiziert.

Diese Seite ist bewusst werbefrei gehalten, um die Unabhängigkeit des Informationsgehaltes zu gewährleisten und nicht von den Inhalten abzulenken. Der kostenlose Zugang zu Informationen ohne boulevardeske Verzerrungen beim Thema Wetter und Klima ist uns sehr wichtig. Mit einer freiwilligen Spende unterstützen Sie die Arbeit von fotometeo.ch in einem schwierigen Marktumfeld und sichern das Fortbestehen des Blogs. Vielen Dank!

Falls Sie kein PayPal-Konto besitzen, können Sie direkt auf eines der angegebenen Konten unter den Kontaktdaten einzahlen.