Rekordmonat von Zentralfrankreich der gesamten Alpennordseite entlang bis nach Ungarn: Der Januar 2018 geht vielerorts als wärmster der letzten 100 Jahre in die Statistik ein. Dabei wurde lokal sogar die Abweichung von +5 Grad gegenüber der Klimanormperiode 1981-2010 übertroffen, oder +6 Grad gegenüber 1960-1990. In Genf war der Januar 2018 sogar um 1.7 Grad wärmer als der bisherige Rekord-Januar 1936. Zurückzuführen sind diese extremen Abweichungen aber nicht in erster Linie auf besonders milde Luftmassen, denn in höheren Lagen betrug die Abweichung nur etwa 2 Grad. Vielmehr kam die Luft in Mitteleuropa nur selten zur Ruhe: Überwiegender Tiefdruckeinfluss mit viel Wind und nächtlicher Bewölkung verhinderten frostige Nächte. So wurde vielerorts in den tiefsten Lagen im ganzen Januar nicht eine einzige Frostnacht registriert. Doch bei den Rekordtemperaturen allein bleibt es nicht: Gleichzeitig war der Januar 2018 vielerorts auch der nasseste seit Aufzeichnungsbeginn. In den Westalpen betrug die Niederschlagssumme bis zu 600 % des langjährigen Mittels.

Hier wird man sich wohl Gedanken darüber machen, die Schneemesslatte zu erhöhen: Furkajoch in Vorarlberg (Bildquelle und Archiv: https://www.foto-webcam.eu/webcam/furkajoch/)

Die fotometeo.ch/orniwetter.info-Langfristprognose für den Januar, erstellt am 31. Dezember, lautete wie folgt:

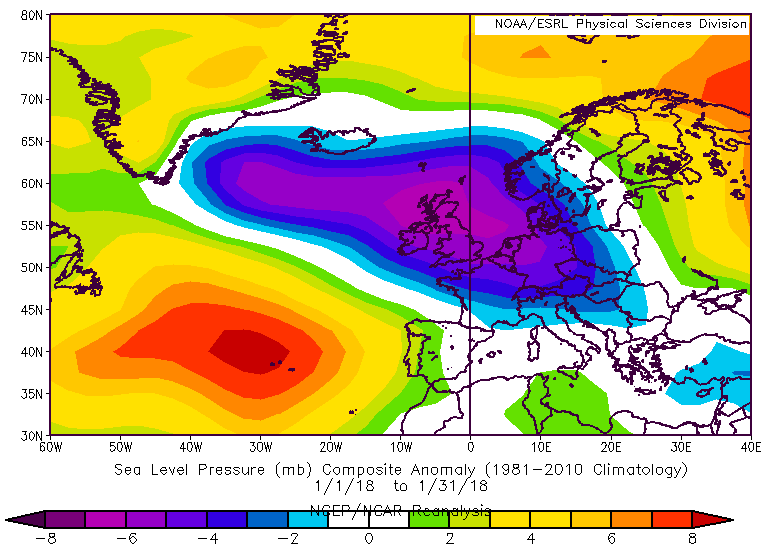

Wir haben uns für einen der vielen Modellläufe entschieden, welche eine rege Tiefdrucktätigkeit über dem Nordatlantik und folglich dort eine massive negative Druckanomalie zeigen. Sie hat ihren Kern über den Britischen Inseln und erstreckt sich von der Südspitze Grönlands bis nach Südosteuropa. Gegenspieler sind ein leicht bis mässig stärkeres Azorenhoch sowie ein russisches Kontinentalhoch. Diese Konstellation lässt auf die Dominanz des Grosswettertyps West schliessen, flankiert von gelegentlichen Nordwest- und Südwestlagen, Trog West- bis Mitteleuropa sowie (abhängig von der Stärke des Russlandhochs) Winkelwest oder Südostlage.

Die bis über die Monatsmitte hinaus wahrscheinliche Zufuhr milder Luftmassen aus hauptsächlich West bis Süd verursacht eine den fast gesamten europäischen Kontinent umfassende positive Temperaturanomalie, und zwar je weiter östlich, umso extremer. Einzig von Grönland über den mittleren Nordatlantik und Schottland bis Norwegen kann ein leicht negatives Temperaturmittel resultieren. Wie die letzten Monate gezeigt haben, sollte man auf die auf der Karte gezeigten Abweichungen in Mitteleuropa noch ungefähr ein Grad draufschlagen. Eine Abweichung von 3-5 Grad auf die Klimanorm 1981-2010 ist also durchaus in Reichweite. Dies bedeutet allerdings nicht, dass kältere Phasen völlig ausbleiben, sie sind aber in der ersten Monatshälfte jeweils Eintagsfliegen und erst gegen Monatsende nimmt ihre Wahrscheinlichkeit zu.

Wenig überraschen wird uns die Niederschlagsverteilung: Unter dem stetigen Tiefdruckeinfluss wird es vor allem in Westeuropa wieder deutlich zu nass, nach Osten hin sind normale bis leicht unterdurchschnittliche Niederschlagswerte zu erwarten. Dass der Alpenraum gleichmässig nass berechnet wird, ist ein weiteres Anzeichen für die Westlagendominanz. In den Tieflagen halten sich allfällig gebildete Schneedecken kaum länger als ein bis zwei Tage (Überraschungen zum Monatsende vorbehalten). Für die Hochlagen der Alpen zeichnen sich rekordverdächtige Schneemengen ab, während man in mittleren Lagen immer wieder mit zwischenzeitlichem Tauwetter rechnen muss.

Vergleich der Prognose (oben) mit der Analyse (unten) der Abweichungen des Bodendruckfelds gegenüber dem langjährigen Mittel:

Die Positionierung der grossen Druckfelder wurde nahezu perfekt vorhergesagt, das Azorenhoch hat sich schlussendlich geringfügig etwas nördlicher platziert. Die negative Druckanomalie fiel betragsmässig weniger stark aus und hatte auch eine etwas geringere Ausdehnung, auf die Witterung in Mitteleuropa hatte der Unterschied allerdings nur geringfügigen Einfluss. Die Auswirkungen werden wir am Ende bei der Wetterlagen-Statistik noch sehen. Die Erfahrung, dass sich Westlagen-Monate im Winterhalbjahr am besten prognostizieren lassen, hat sich auch hier einmal mehr bestätigt.

Die Abweichung der Monatsmitteltemperatur zur Klimanormperiode 1981-2010 (oben Prognose, unten Analyse):

Die geographische Verteilung der positiven und negativen Temperaturabweichungen wurde verblüffend gut getroffen. In Osteuropa (Ukraine, Westrussland) wurde die Wärme zwar etwas überschätzt, im westlichen Mitteleuropa etwas unterschätzt – auf diesen Umstand hatten wir aber im Text hingewiesen, dass hier etwa ein Grad auf die Prognose draufgeschlagen werden muss. Kurzum: Ein Vollteffer, der bei Rekordmonaten nicht selbstverständlich ist – tun sich Langfristmodelle doch in der Regel schwer mit der Erkennung von Extremsituationen. Hier war die Erfahrung und die Risikobereitschaft der Meteorologin gefragt, auf einen der extremsten Modellläufe zu setzen.

Wenig erstaunlich aufgrund der gut getroffenen Druckverteilung, gab es auch beim Niederschlag keine Überraschung:

Ein extrem nasses Westeuropa inklusive Alpenraum steht einem normalen bis leicht zu trockenen Osteuropa gegenüber. Die extremen Verhältnisse in den Westalpen können von diesen groben Karten nicht aufgelöst werden: Gezeigt wird hier ungefähr die doppelte Menge eines normalen Januar, in der Tat waren es vielerorts drei- bis sogar sechsfache Mengen (laut DWD bis zu 500 mm im Südschwarzwald, leider ohne genaue Ortsangabe). Wenig überraschend bei überwiegenden Westlagen blieb es am Alpenostrand hingegen nahezu trocken: In Lutzmannsburg (Burgenland) fielen gerade mal 17 mm Regen.

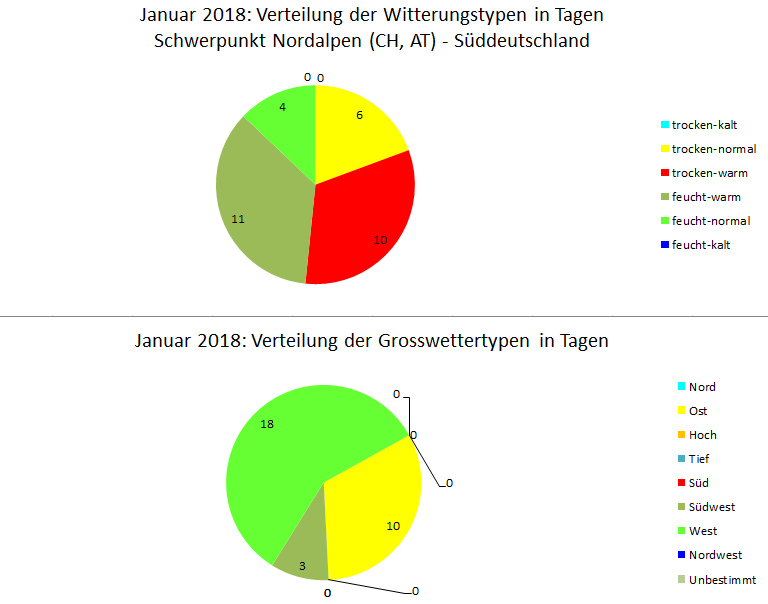

Die Verteilung der Grosswettertypen gibt mit gerade mal drei Vertretern ein kurioses Bild ab. Wie erwartet war West dominierend. Etwas überraschend blieben Nordwestlagen, die im Dezember noch stark vertreten waren, völlig aus. Alle 10 Tage des Grosswettertyps Ost gehen auf die Südostlage vom 6. bis 15. Januar zurück. Hier wurde die Westströmung von einem blockierenden Hoch über Osteuropa nach Norden umgelenkt (nach Westen verschobene Winkelwest-Lage, in den Alpen Föhn verursachend). Noch erstaunlicher ist in einem rekordnassen Monat, dass doch immerhin die Hälfte aller Tage trocken war. Grosse Niederschlagssummen verteilt auf relativ wenige Tage sind eigentlich ein typisches Bild des Sommerhalbjahres. Der Januar 2018 fällt somit vor allem durch seine extrem intensiven Niederschläge an einigen wenigen Tagen auf, die im Zuge der Sturmtiefs Burglind, Evi und Friederike herbeigeführt wurden. Dazu passend wurden an zwei Tagen auf der Alpennordseite Warmfrontgewitter registriert: Ein typisches Phänomen der Frühlingsmonate, wenn bodennah subtropische Warmluft unter polare Höhenkaltluft geschoben wird. Nicht nur erreichte der Januar 2018 im Mittel die Temperatur eines durchschnittlichen März, er brachte in den Niederungen auch keinen einzigen Tag, der deutlich unter das langjährige Mittel fiel. Nur vereinzelt wurden lokal extrem knapp Tagesmittel unter der Klimanorm erreicht, dies vor allem um den 14./15., im Osten auch um den 22. Januar.

Die Langfristprognose für den Februar findet man auf unserer Partnerseite orniwetter.info, sie wird zu Beginn des nächsten Monats in diesem Blog verifiziert.

Diese Seite ist bewusst werbefrei gehalten, um die Unabhängigkeit des Informationsgehaltes zu gewährleisten und nicht von den Inhalten abzulenken. Der kostenlose Zugang zu Informationen ohne boulevardeske Verzerrungen beim Thema Wetter und Klima ist uns sehr wichtig. Mit einer freiwilligen Spende unterstützen Sie die Arbeit von fotometeo.ch in einem schwierigen Marktumfeld und sichern das Fortbestehen des Blogs. Vielen Dank!

Falls Sie kein PayPal-Konto besitzen, können Sie direkt auf eines der angegebenen Konten unter den Kontaktdaten einzahlen.

Kurt Nadler am 7. Februar 2018 um 22:55 Uhr

liebe fabienne

wiederum danke für den interessanten bericht.

am ostrand von österreich hätte man “heuer” die oleander nicht einwintern müssen. schneeglöchen hatten wir im leithagebirge in der dritten jännerdekade, krokusse kamen in der hainburger gegend vor monatsende, bloß hasel hatten wir schon in manchen jahren früher als heuer. es waren nicht viele milde tage, doch es war nie kalt, ganzen winter selten so 4 oder 5 grad minus. ergibt wieder eine nette feigenernte 2018.

bin gespannt auf deine von mir noch nicht gelesene februarprognose. die vorhersagekarten suggieren gradientschwache, mäßig kühle zeiträume, also wird der mildwinter wohl noch ziemlich lang dahingrundeln und bis auf weitres eher unterm jännerniveau bleiben.

falls du zeit hast: an welchen tagen hast du warmfrontgewitter detektiert und wo? die tät ich mit meinen downloads und screenshots von sat- und radarbildern sowie eigenen aufzeichungen von diesen tagen abgleichen.

machs gut und herzliche grüße

kurt

Kurt Nadler am 25. Februar 2018 um 10:27 Uhr

so kann man sich täuschen! spannende lage. das oben hatte ich geschrieben mit der für unser klima üblichen kippe vom spätwinter zum vorfrühling mit stichtag um 20.2. in aussicht; ausnahmen bestätigten ja schon immer die regel. aber dieser winter wird als einer der extremsten spätstarter in den bewerb gehen.

also bin ich doch froh, 2017 noch alles sorgfältig eingewintert zu haben und nehme die lehre mit, trotz aller klimaerwärmung mir für die nächsten 1 oder 2 jahrzehnte keine überzogenen erwartungen von wegen mediterranisierung des westpannonischen winters zu machen.

die amseln waren übrigens vernünftig genug, noch nicht mit dem brutbestand einzufallen, auch stare hielten sich zurück.

und du mauserst dich zur besten monats-weissagerin der internetwelt. in diesem sinn freu ich mich auf die märzprognose.

beste grüße

kurt