Obwohl bei den Nordlagen eingeordnet, ähnelt die Grosswetterlage “Hoch Britische Inseln” oft eher einer antizyklonalen Nordwestlage. Die Abgrenzung zwischen diesen nahe verwandten GWL ist daher auch nicht immer ganz einfach, ebenfalls zwischen Nord antizyklonal und Hoch Britische Inseln. Ein Porträt.

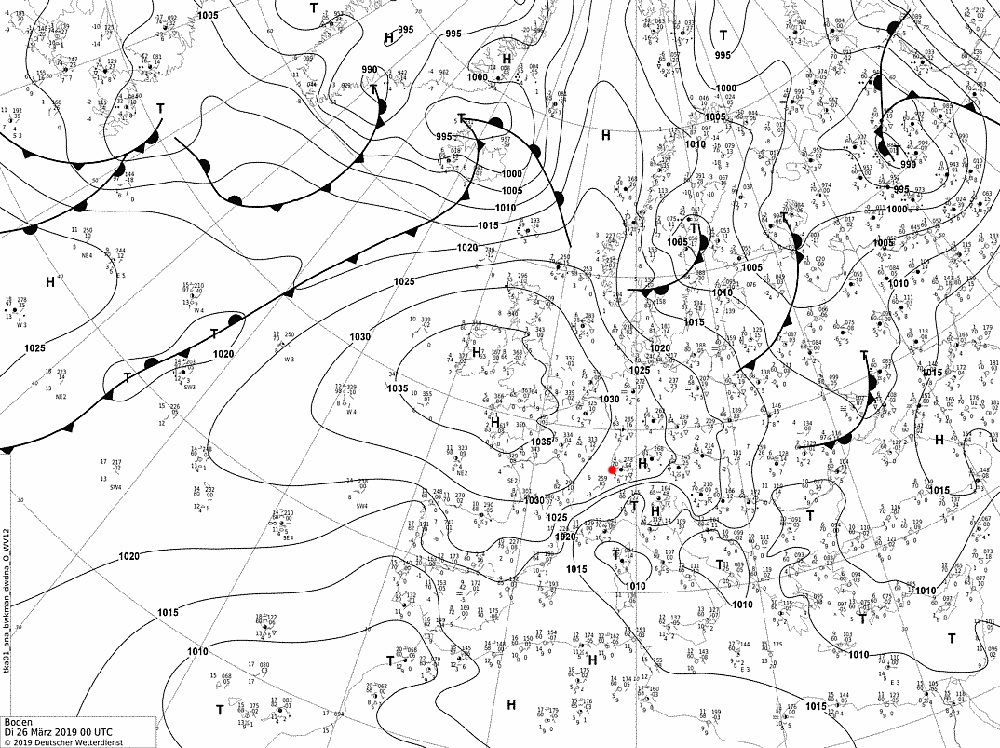

Taucht fast alljährlich im März mindestens einmal in den Wetterkarten auf: kräftiges, rundes Hoch über den Britischen Inseln (Orientierungshilfe: roter Punkt = Basel)

Beschreibung

Ein abgeschlossenes Hoch liegt mit seinem Kern über den Britischen Inseln oder dem unmittelbar angrenzenden Seegebiet. Manchmal ist es mit einem bei Grönland bis Island gelegenen kalten Polarhoch verbunden, häufiger wird es aber nördlich von atlantischen Tiefs umlaufen. Über Osteuropa ist ein oft weit nach Süden reichender Trog zu erkennen. Die an der Westflanke des Troges südostwärts ziehenden Störungen streifen höchstens das östliche Mitteleuropa. Im Mittelmeerraum und im Seegebiet westlich der Iberischen Halbinsel herrscht vielfach tiefer Luftdruck.

Zuordnung

Grosswettertyp (GWT): Nord

Zirkulationsform (ZF): meridional

Klimaregime: ATR (atlantischer Rücken), Übergang zu Block wenn sich das Hoch nach Osten verlagert

Verwandte GWL: in antizyklonaler Richtung Nord antizyklonal NA und Hoch Mitteleuropa HM; in zyklonaler Richtung Hoch Nordmeer-Island zyklonal HNZ und Nordwest antizyklonal NWA

Statistik

häufigstes Auftreten im Zeitraum 2001-2023: März 6.87 %

häufigstes Auftreten im Zeitraum 1881-2008: Juni 4.51 %

seltenstes Auftreten im Zeitraum 2001-2023: August 0.56 %

seltenstes Auftreten im Zeitraum 1881-2008: August 2.22 %

Häufigkeit Gesamtjahr im Zeitraum 2001-2023: 3.02 %, Veränderung gegenüber 1881-2008: -0.26 Prozentpunkte

Rang Häufigkeit aller GWL: 1881-2008 Rang 10, 2001-2023 Rang 11 (Rangverschiebung: -1)

längste ununterbrochene GWL HB: 18 Tage vom 8. bis 25. April 1938

häufigste Nachfolge-GWL 1881-1997: 1.: Hoch Mitteleuropa HM 19.0 % / 2.: Nordwest zyklonal NWZ 9.8 % / 3.: Nordwest antizyklonal NWA 8.6 %

häufigste Nachfolge-GWL 1971-2022: 1.: Hoch Mitteleuropa HM 14.3 % / 2.: Nordwest zyklonal NWZ 12.7 % / 3.: Hochdruckbrücke Mitteleuropa BM 9.5 %

seltenste Nachfolge-GWL 1881-1997: Südost zyklonal SEZ und Tief Britische Inseln TB je 0.0 %

folgt auf GWL 1971-2022: 1.: Hochdruckbrücke Mitteleuropa BM 16.0 % / 2.: Trog Mitteleuropa TRM 8.8 % / 3.: West zyklonal WZ und Hoch Mitteleuropa HM je 8.0 %

Als meridionale Lage weist HB sein Maximum typischerweise in den Übergangsjahreszeiten auf. Allerdings nimmt sie im Herbst in letzter Zeit deutlich ab, während sie von Dezember bis März zunimmt, am deutlichsten im März. Die Zunahme im Frühjahr kann die Abnahme zu den anderen Jahreszeiten nicht wettmachen, der Gesamttrend ist leicht abnehmend.

Als meridionale Lage weist HB sein Maximum typischerweise in den Übergangsjahreszeiten auf. Allerdings nimmt sie im Herbst in letzter Zeit deutlich ab, während sie von Dezember bis März zunimmt, am deutlichsten im März. Die Zunahme im Frühjahr kann die Abnahme zu den anderen Jahreszeiten nicht wettmachen, der Gesamttrend ist leicht abnehmend.

Leider gehört HB bereits zu den weniger häufigen Wetterlagen, sodass Häufungen in der Verteilung und deren Verschiebung stark dem Zufall unterworfen sind. Auffällig ist jedoch die deutliche Abnahme im Hochsommer, wo jetzt nur noch ein kurzer Peak Mitte Juli zu finden ist. Im Frühling scheint es einen Trend zur Vorverschiebung zu geben: Aus dem letzten Aprildrittel ist die Lage gänzlich verschwunden, stattdessen hat sie in der zweiten Märzhälfte deutlich zugenommen.

Leider gehört HB bereits zu den weniger häufigen Wetterlagen, sodass Häufungen in der Verteilung und deren Verschiebung stark dem Zufall unterworfen sind. Auffällig ist jedoch die deutliche Abnahme im Hochsommer, wo jetzt nur noch ein kurzer Peak Mitte Juli zu finden ist. Im Frühling scheint es einen Trend zur Vorverschiebung zu geben: Aus dem letzten Aprildrittel ist die Lage gänzlich verschwunden, stattdessen hat sie in der zweiten Märzhälfte deutlich zugenommen.

Das Auftreten von Hoch Britische Inseln ist seit Beginn der Statistiken 1881 relativ stabil meist zwischen 10 und 15 Tagen pro Jahr, der Trend der letzten 50 Jahre ist auch nur leicht sinkend. Es gibt allerdings starke Ausschläge in einzelnen Jahren, sowohl nach oben wie nach unten.

Das Auftreten von Hoch Britische Inseln ist seit Beginn der Statistiken 1881 relativ stabil meist zwischen 10 und 15 Tagen pro Jahr, der Trend der letzten 50 Jahre ist auch nur leicht sinkend. Es gibt allerdings starke Ausschläge in einzelnen Jahren, sowohl nach oben wie nach unten.

Witterung

Generell trocken und kühl, im östlichen Mitteleuropa gelegentlich schwache Niederschläge, etwas mehr im Nordstau der Ostalpen möglich. Im Winter können die zugeführten Luftmassen in den unteren Luftschichten gelegentlich recht mild in Mitteleuropa eintreffen, wenn deren Ursprungsgebiet in den Subtropen vor den Ostküsten Amerikas liegt und unter nur geringer Abkühlung rasch nördlich um das Hoch herumgeführt wurden, ähnlich wie bei Nordwestlagen.

Zu allen Jahreszeiten: kälter als normal (mit den erwähnten Ausnahmen im Winterhalbjahr), Niederschlag unternormal.

Typische Beispiele

Winter (Klick ins Bild öffnet grössere Ansicht):

Der jahreszeitlich bedingt kräftige, aber stark mäandernde Jetstream zieht am Ostrand des Hochs über Westeuropa und mündet um das abgetropfte Tief über der Iberischen Halbinsel in den Subtropenjet. Ein zweiter, schwächerer Ast des Jetreams zieht über das Baltikum nach Russland. Das kräftige Hoch mit Kerndruck von 1046 hPa sorgt auch am Boden für starken Nordwind, insbesondere am Alpenostrand sowie Bisensturm am Genfersee. Im Nordstau der Alpen sowie der Mittelgebirge fällt etwas Schnee. Die Luftmasse ist kühl, aber für die Jahreszeit nicht aussergewöhnlich kalt, weil sie nicht arktischen Ursprungs ist, sondern vor allem über dem Atlantik gemilderte Polarluft enthält.

Der jahreszeitlich bedingt kräftige, aber stark mäandernde Jetstream zieht am Ostrand des Hochs über Westeuropa und mündet um das abgetropfte Tief über der Iberischen Halbinsel in den Subtropenjet. Ein zweiter, schwächerer Ast des Jetreams zieht über das Baltikum nach Russland. Das kräftige Hoch mit Kerndruck von 1046 hPa sorgt auch am Boden für starken Nordwind, insbesondere am Alpenostrand sowie Bisensturm am Genfersee. Im Nordstau der Alpen sowie der Mittelgebirge fällt etwas Schnee. Die Luftmasse ist kühl, aber für die Jahreszeit nicht aussergewöhnlich kalt, weil sie nicht arktischen Ursprungs ist, sondern vor allem über dem Atlantik gemilderte Polarluft enthält.

Sommer:

Mit einem Kerndruck von 1027 hPa ist der bodennahe Nordwind deutlich schwächer als im Winter. Unter dem Tief über Osteuropa mit Höhenkaltluft entstehen teils kräftige Gewitter, die auch das östliche Mitteleuropa betreffen. Die Windströmung und die hohe Labilität zwischen Höhenkaltluft und warmem Wasser begünstigt Funnelbildungen auf dem Bodensee, wo ebenfalls einzelne Schauer auftreten. Weiter westlich bleibt es mit Bise trocken und meist sonnig.

Mit einem Kerndruck von 1027 hPa ist der bodennahe Nordwind deutlich schwächer als im Winter. Unter dem Tief über Osteuropa mit Höhenkaltluft entstehen teils kräftige Gewitter, die auch das östliche Mitteleuropa betreffen. Die Windströmung und die hohe Labilität zwischen Höhenkaltluft und warmem Wasser begünstigt Funnelbildungen auf dem Bodensee, wo ebenfalls einzelne Schauer auftreten. Weiter westlich bleibt es mit Bise trocken und meist sonnig.

Markante Wettererscheinungen, Unwetterpotenzial

Die hohe Labilität unter der Höhenkaltluft im östlichen Mitteleuropa kann im Sommer für kräftige Gewitter mit der seltenen Zugrichtung Nord-Süd sorgen. Staubedingt kann es dabei im Nordstau der Ostalpen, aber auch am Erzgebirge zu lokalen Überflutungen kommen. Bei kräftigen britschen Hochs im Winter sorgt diese Wetterlage in der Westschweiz häufig für einen Bisensturm, vor allem am Genfersee und auf den Jurahöhen. Durch den Leitplankeneffekt treten starke Nordwinde auch am Alpenostrand auf. Auf der Alpensüdseite sind kräftige Nordföhnstösse möglich. Ansonsten ist das Wetter im Flachland eher ereignislos. Nordseestratus zieht oft weit in die norddeutsche Tiefebene hinein bis zur Mittelgebirgsschwelle, die Alpennordseite ist im Herbst und Winter mit zähem Hochnebel bedeckt.

Auswirkungen auf den Vogelzug

Trotz des günstigen Rückenwinds wird die GWL Hoch Britische Inseln auf dem Herbstzug gemieden, offenbar wegen der meist schlechten Sichtbedingungen (Hochnebel). Einzig in der zweiten Julihälfte kann man bei dieser Wetterlage Spitzenzugtage feststellen, und zwar vom Mauersegler. Zu dieser Jahreszeit bringen HB-Lagen oft den entscheidenden ersten Kaltlufteinbruch mit Schauern und Gewittern, welcher die Mauersegler zum Aufbruch bewegt. Noch weniger genutzt wird HB am Frühjahrszug aufgrund des starken Gegenwindes, Zugstau auch ohne Niederschlag ist dabei möglich.

Grundlagen:

Katalog der Großwetterlagen Europas (1881-2009) nach Paul Hess und Helmut Brezowsky

Statistik der Grosswetterlagen aufgeschlüsselt nach Monat und Gesamtjahr im Zeitraum 2001-2020

Wulf Gatter: Vogelzug und Vogelbestände in Mitteleuropa, erschienen im Aula-Verlag, 2000

Das Projekt “Grosswetterlagen” wurde ermöglicht durch grosszügige Spenden von Privatpersonen während der Einnahmen-Ausfälle durch das übliche Wetterberatungs-Geschäft für kulturelle und sportliche Anlässe als Folge der Corona-Pandemie. Diese Zuwendungen ermöglichten die zeitaufwändige Datenerfassung und das Verfassen der Grafiken und Texte – eine sinnvolle Beschäftigung während der unfreiwillig zur Verfügung stehenden Freizeit. Falls auch Sie dieses Projekt unterstützen möchten, können Sie dies mit einem frei wählbaren Betrag durch die unten stehenden Möglichkeiten tun. Vielen Dank!

Falls Sie kein PayPal-Konto besitzen, können Sie direkt auf eines der angegebenen Konten unter den Kontaktdaten einzahlen.