Früher… ja, früher war alles einfacher. Da gab es Regeln. Traten bestimmte Kombinationen im weltweiten Wettergeschehen auf, dann konnte man mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit voraussagen, dass der Winter in Europa eher mild oder eher kalt ausfällt. So war eine Kombination aus drei Voraussetzungen eine sichere Bank für einen harten Winter in Europa: 1) Endphase des Sonnenfleckenminimums, 2) La Niña und 3) eine sehr aktive Hurrikan-Saison. Diese Kombination gab es drei Mal: 1955, 1995 und 2010. Alle darauf folgenden Winter waren in Mitteleuropa deutlich zu kalt. Nun schreiben wir das Jahr 2020, und wieder haben wir diese Dreierkombination hinter uns, bzw. stecken noch mitten drin. Was prompt einige Langfrist-“Spezialisten” dazu verleitet, den nächsten Rekordwinter auszurufen, von denen es in den letzten Jahren ja bereits so viele geben sollte. Gab es auch, dummerweise in die andere als die prognostizierte Richtung. Denn eines blenden diese – man darf sie inzwischen zu Recht als Träumer bezeichnen – kategorisch aus: Die Klimaerhitzung.

Prognose gemittelte Abweichung der Temperatur über die Monate Dez20-Feb21 gemäss europäischem Langfristmodell gegenüber der Periode 1993-2015

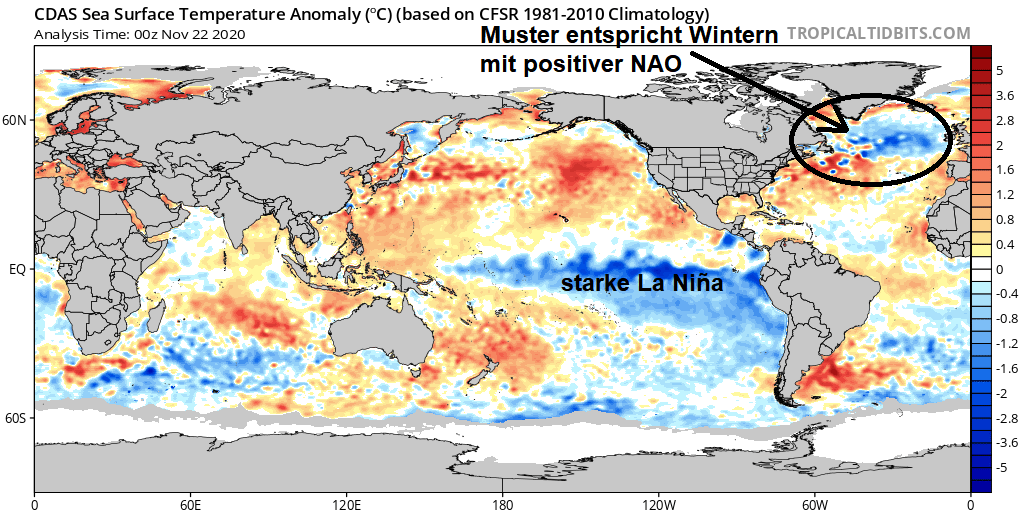

Die einleitende Karte zeigt deutliche Signale für einen Mildwinter in Europa. Gewählt wurde die Prognose anhand einer Auswahl aus sieben veschiedenen Langfristmodellen, von denen vier sehr gut übereinstimmende Muster zeigen, zwei in eine ähnliche Richtung tendieren und nur eines (JMA) aus der Reihe tanzt, indem es für fast ganz Europa durchschnittliche Temperaturen zeigt. Wer sich die Prognose der einzelnen Modelle anschauen möchte, kann dies hier tun. Die oben gezeigte Variante ist also die wahrscheinlichste, da von den aus Erfahrung vertrauenswürdigsten Langfristmodellen (NCEP, UKMO) gestützt. Ganz so einfach wollen wir es uns aber nicht machen und suchen daher nach den Gründen, welche die Prognose so wahrscheinlich machen. Wie so oft finden wir die Hauptursache bei der Verteilung der Wassertemperaturen, die vor allem im Nordatlantik jenen vom letzten Jahr stark ähneln:

Die treue Leserschaft dieses Blogs weiss es bereits, es sei aber noch mal daran erinnert, dass die nordatlantische Oszillation NAO in der Regel für den Gesamtcharakter des Winters in Europa massgebend ist. Das Wassertemperaturmuster entspricht auch in diesem Jahr jenem eines lehrbuchmässigen Winters mit deutlich positiver NAO, was die Westströmung über weite Strecken des Winters ankurbelt. Erneut finden wir aber eine Kälteanomalie im zentralen Nordatlantik, welche dafür verantwortlich ist, dass die Westströmung nicht immer glatt nach Europa verläuft, sondern aufgrund von Austrogungen über dem Atlantik bei uns häufig aus südwestlicher Richtung kommt. Die Zufuhr warmer Luftmassen nach Europa begünstigt die Bildung hohen Geopotenzials über Süd- und Mitteleuropa mit der Bildung entsprechender Hochdruckgebiete, wodurch atlantische Störungen häufig nur in abgeschwächter Form dort eintreffen, während Nordeuropa öfters die volle Breitseite erwischt. Dies erklärt die Einigkeit der positiven Temperaturabweichung in den Langfristmodellen, die sich nach Nordosten akzentuiert, während Westeuropa etwas stärker durch die negative Wassertemperatur-Anomalie des Nordatlantiks beeinflusst wird.

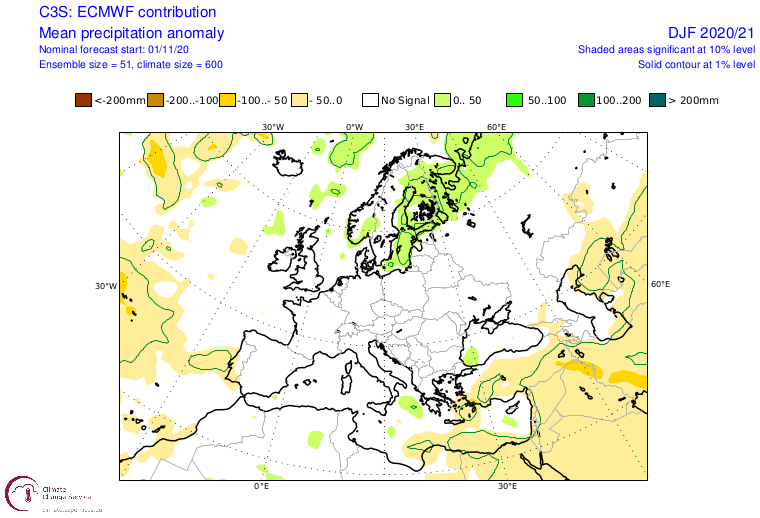

Die prognostizierten Niederschlagsabweichungen stützen die Annahme häufiger Südwestlagen, da sich die zu nassen Gebiete nicht wie bei West- bis Nordwestlagen auf die Westküsten konzentrieren, sondern östlich von Skandinavien nach Nordosten ziehen. Das Muster zu nasses Nordeuropa, normales Mitteleuropa und zu trockenes Südeuropa ist übrigens bei anderen Modellen deutlicher ausgeprägt.

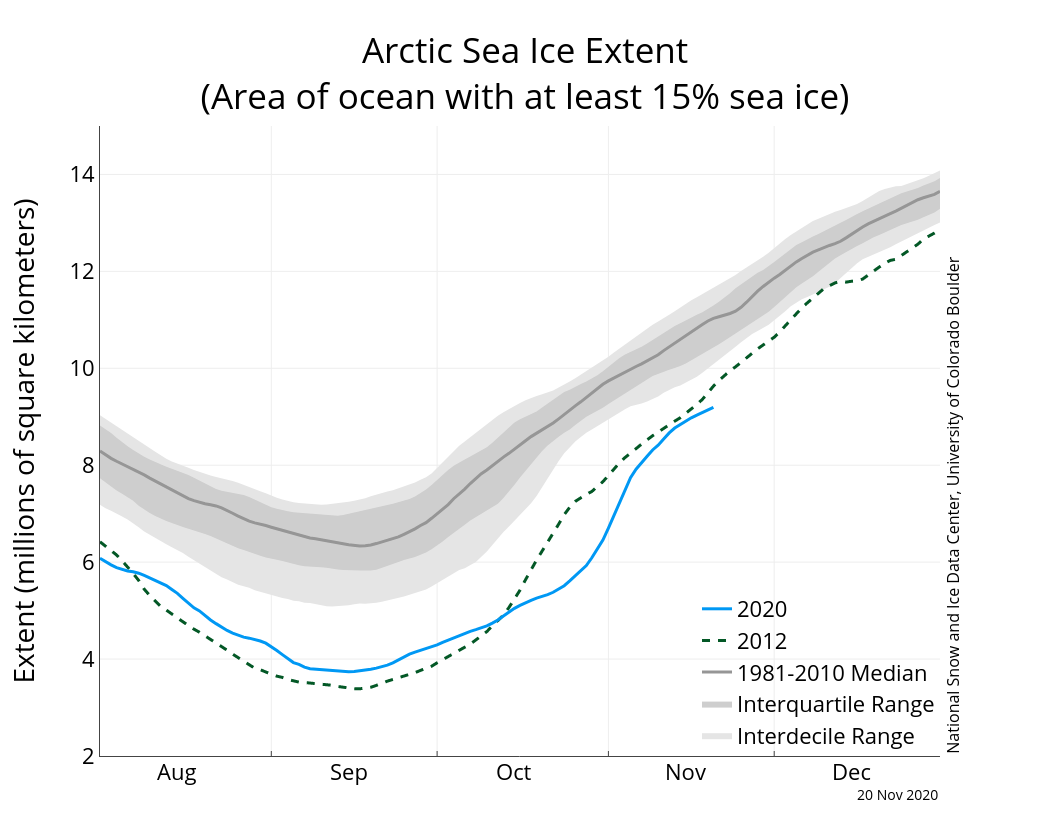

“Klarer Fall, weitere Diskussion unnötig” könnte man jetzt bilanzieren und die Sache damit auf sich beruhen lassen. Die aktuelle Situation ist aber derart aussergewöhnlich und interessant, dass wir doch noch etwas näher darauf eingehen möchten. Bekanntlich gibt es ja immer wieder Winter mit Überraschungen in Form einer raschen Stratosphärenerwärmung (kurz SSW), die bevorzugt in der zweiten Winterhälfte für eine Zonalwindumkehr sorgt, die sich aus der Stratosphäre in die tieferen Luftschichten durcharbeitet und – wenn alles zusammenpasst – in Europa für eine länger anhaltende, kalte Ostlage mit sibirischen Luftmassen sorgt. Es wäre wirklich toll, wenn wir die Ursachen dieses Phänomens genauer kennen würden und bereits zu Beginn des Winters in die Prognose einbeziehen könnten, doch leider ist dem nicht so und es bleibt somit Spekulation, ob dies auch für den kommenden Winter zutreffen könnte. Für den weiteren Verlauf des Winters ist wie oben beschrieben die globale Verteilung der Wassertemperaturen zu einem grossen Teil verantwortlich, daher vergleichen wir die aktuelle Situation stets mit vergangenen Jahren. Am ähnlichsten war sie jeweils im Herbst 2011 und 2013 (weiter zurück brauchen wir nicht schauen, denn wie wir noch sehen werden, ist alles Frühere Makulatur). Gucken wir auf die Charakteristik der darauf folgenden Winter – sehr übersichtlich in unserem Wetterlagenkalender – so stellen wir fest: Der Winter 2013/14 war ein Totalausfall, ebenso zumindest in den tieferen Lagen der Winter 2011/12, bis ein starkes SSW ab Ende Januar in er ersten Februarhälfte für die kälteste Periode seit mittlerweile einem Dritteljahrhundert besorgt war. Was also können wir erwarten, sollte dieser Fall (die Wahrscheinlichkeit liegt vermutlich tiefer als 50:50, weil pro Jahrzehnt etwa zwei massgebliche Fälle auftreten und der letzte vom Februar 2018 datiert) tatsächlich eintreten? Schauen wir uns doch mal die aktuelle weltweite Temperaturabweichung an:

Noch Fragen? Ja: Wo ist die Arktis geblieben? Existiert die überhaupt noch?

Bildquelle und laufende Aktualisierung: https://nsidc.org/arcticseaicenews/

Bildquelle und laufende Aktualisierung: https://nsidc.org/arcticseaicenews/

Wo soll im kommenden Winter knackige Kaltluft herkommen? Vergessen wir sämtliche Kaltwinter-Szenarien der letzten Jahre (von Jahrzehnten brauchen wir erst gar nicht zu phantasieren)! Bei dieser Ausgangslage brächte selbst eine Nordostlage ein vergleichsweise laues Lüftchen. Was es für ein allfälliges Kälte-Intermezzo in der zweiten Winterhälfte jetzt bräuchte: Verbreitete Schneefälle in Nordosteuropa und Nordrussland (wie soll das gehen mit den prognostizierten Südwestlagen?) mit anschliessend andauerndem Hochdruck, der mittels klarer Nächte die bodennahe Luftschicht grossflächig stark auskühlen lässt. Kurzum: Wahrscheinlichkeit extrem niedrig. Lassen wir besser sämtliche Winterträumereien sein, dann können wir auch nicht enttäuscht werden…

Diese Seite ist bewusst werbefrei gehalten, um die Unabhängigkeit des Informationsgehaltes zu gewährleisten und nicht von den Inhalten abzulenken. Der kostenlose Zugang zu Informationen ohne boulevardeske Verzerrungen beim Thema Wetter und Klima ist uns sehr wichtig. Mit einer freiwilligen Spende unterstützen Sie die Arbeit von fotometeo.ch in einem schwierigen Marktumfeld und sichern das Fortbestehen des Blogs. Vielen Dank!

Falls Sie kein PayPal-Konto besitzen, können Sie direkt auf eines der angegebenen Konten unter den Kontaktdaten einzahlen.

Microwave am 23. November 2020 um 14:44 Uhr

Schon etwas schade, aber ja.

Das ist es dann wohl gewesen.

Über 5 Tage gemittelt verbreitet über 10 K und lokal bis zu 20 K zu warm, das ist schon anständig.

Grüsse – Microwave

P.S. Ironischerweise hatte ich gestern sogar noch eine Mücke in der Wohnung xD

Thomas am 30. November 2020 um 22:13 Uhr

In den letzten Jahren gab es ja auch im Flachland durchaus immer wieder kalte bis sehr kalte Wintermonate (Februar 2018, Januar 2017, Februar 2013, 2012). Auffällig finde ich aber, dass diese oft sehr von sehr warmen Nachbarn (Januar 2018, Februar 2017, Januar 2012) begleitet wurden. Reiner Zufall oder gibt es da evtl. eine Verbindung?

Ist ein Winter wie 2005/2006 mit allen Monaten unter der Norm unter dem heutigen Klima überhaupt noch “möglich” oder doch schon sehr unwahrscheinlich geworden?